文|老达子

本文共3224字,阅读时长大约6分钟

前言我们常说“三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温”,这两句口口相传的俗语,把刘伯温抬到了远超诸葛的位置。并不是因为他比诸葛亮更聪明,而是诸葛亮终其一生只帮刘备定了三分,刘伯温却陪着朱元璋从濠州城的草莽队伍里杀出来,亲手把一统江山的蓝图变成了现实。

刘伯温作为明初浙东集团的核心,当朱元璋的屠刀对准功臣时,他怎么可能逃得过呢?可是刘伯温的悲剧没有随他去世而结束,他的两个儿子刘琏、刘璟,一个死在朱元璋朝的党争里,一个死在朱棣的龙椅下。父子三人的命运,像一根被皇权攥紧的线一样。

今天老达子就来跟大家聊聊刘伯温这父子三人的命运~

刘伯温出山,帮朱元璋打天下刘伯温不是朱元璋的创业元老,他是元王朝的旧臣。早在1333年考中了进士,随后就入仕了。可他当元官的日子并不好过:先做江西高安县丞,因为严查贪官被报复。后来又做江浙儒学副提举,后来也被罢官了。最后他干脆回了青田老家,隐居起来写《郁离子》,骂元王朝的昏庸。

用现在的话说,他就是一个对职场彻底失望的中年大叔。

直到1360年,朱元璋的使者孙炎带着礼物找上门,邀请刘伯温出山。就这样,刘伯温就成了朱元璋的谋臣,刚到应天,就给朱元璋递了份时务十八策,核心就两句话:先打陈友谅,再收拾张士诚;缓称王。

朱元璋盯着这份策论看了三遍,拍着桌子说:这才是我要的人!

接下来的几年,刘伯温把战略变成了现实。1363年鄱阳湖大战,陈友谅带着巨舰来攻,朱元璋的小船根本打不过。刘伯温突然拉着朱元璋的袖子往船舱里躲。接着他劝朱元璋用火攻,找了7艘装满火药的小船,顺着风往陈友谅的舰队里撞,一把火烧了陈友谅的数百艘巨舰,陈友谅也被乱箭射死。

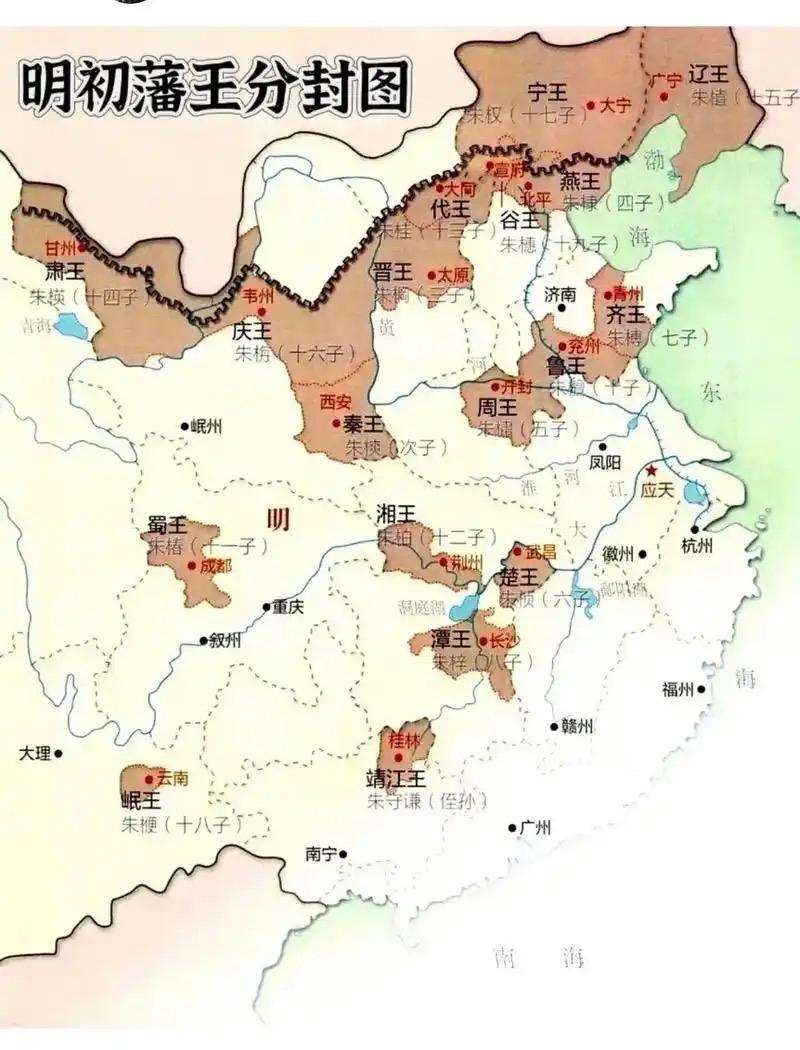

到了1367年,朱元璋灭了张士诚,然后派徐达北伐。刘伯温提醒他:北伐要先取山东,再占河南,最后打大都(北京),这样能切断元军的退路。结果徐达按这个路线走,1368年就拿下了大都,元顺帝逃到了漠北。

朱元璋不止一次说:刘伯温是我的子房(张良)啊!可这句话还有一个潜台词就是:你是谋臣,但不是自己人。

为什么?因为刘伯温是浙东人(浙江一带),而朱元璋的核心班底是淮西集团(安徽凤阳一带),比如李善长、徐达、常遇春,都是朱元璋的老乡。刘伯温再聪明,也进不了淮西圈,更关键的是,他太刚了。

1368年朱元璋称帝,刘伯温做御史中丞(管监察的官),刚上任就弹劾了李善长的亲信李彬,直接把李彬斩了。后来,朱元璋想封李善长为丞相,问刘伯温的意见,刘伯温又说李善长心胸狭隘,不能当丞相。

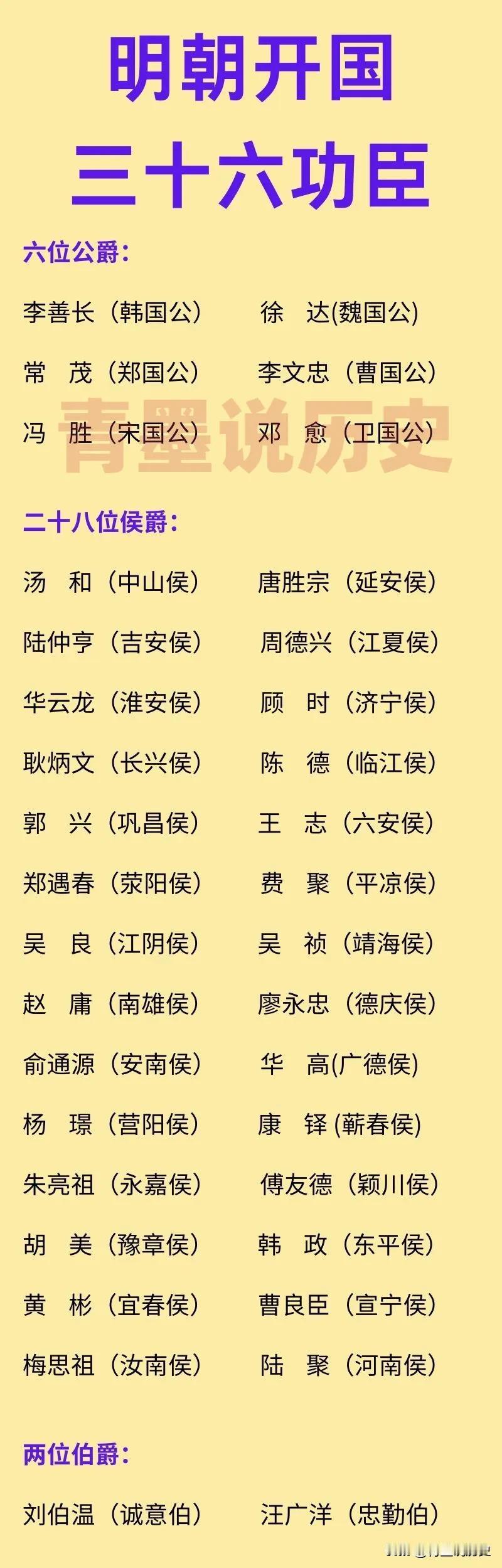

后来,朱元璋大封功臣:李善长封韩国公,岁禄4000石;徐达封魏国公,岁禄5000石;刘伯温只封了诚意伯,岁禄240石——连李善长的零头都不到。

这一年年底,他主动辞官:我老了,想回青田老家种庄稼。朱元璋没挽留,只说了句:你回去吧,好好养老。

可刘伯温的退休生活没安稳多久。1371年(洪武四年),胡惟庸当上了丞相,他是淮西集团的核心,跟刘伯温有仇。胡惟庸诬陷刘伯温:青田有‘王气’。朱元璋本来就信风水,立刻剥夺了刘伯温的岁禄。

1375年(洪武八年),刘伯温病得下不了床,胡惟庸带着医生来看病。刘伯温吃了医生开的药,肚子里像塞了块拳石,疼得直打滚。他拖着病体去见朱元璋,说胡惟庸带的医生开的药有问题,可朱元璋只是淡淡的说:好好休息,会好的。

这年四月,刘伯温死在南京,享年65岁。《明史・刘基传》写得很隐晦:基佐定天下,料事如神,然终不能免於猜忌。翻译成白话就是:刘伯温帮朱元璋定了天下,可再聪明,也躲不过皇帝的猜忌。

刘伯温儿子的命运刘伯温走的时候,留下两个儿子:长子刘琏和次子刘璟。兄弟俩遗传了父亲的刚直骨血,却也把父亲的悲剧走成了两条更刺眼的轨迹:一个死在朱元璋朝的党争绞索里,一个撞碎在朱棣的皇权牌坊上。

1、长子刘琏

刘琏是刘伯温的嫡长子,《明史》说他敏慧有父风——1377年(洪武十年),朱元璋念及刘伯温的功劳,给了他个考功监丞的官(管官员考核),后来又升为江西布政司右参政(相当于江西省副省长)。

他做官的样子和父亲一模一样:对下属严得连笔杆子歪一点都要骂,对贪污零容忍,可像他爹恰恰是催命符。刘伯温当年得罪过胡惟庸,胡惟庸掌权后,连带着把恨意撒在刘琏身上。

1379年(洪武十二年),胡惟庸的党羽开始构陷:一会儿说刘琏私吞江西赋税,一会儿说他勾结浙东旧部想翻案。刘琏性子刚,不肯低头辩解。《明史・刘琏传》写得直白:为胡惟庸党所胁,堕井死,年三十二。

一个32岁的青年官员,就这么被党争逼得跳了井。朱元璋知道后,只是赐祭(给了点丧葬费),没深究。对他来说,刘琏是浙东集团的余脉,死了倒少了个可能作乱的隐患。

2、次子刘璟

刘璟比哥哥更像刘伯温,他不仅刚直,还通兵法。《明史》说他弱冠通诸经,喜谈兵,究韬略,朱元璋每次召他进宫,都要拉着他聊军事:你爹要是在,肯定比我还爱听你讲这些。

洪武二十三年(1390年),朱元璋想让刘璟继承诚意伯爵位,刘璟却坚辞:哥哥的儿子刘廌(zhì)是嫡长孙,该他袭爵。朱元璋欣赏他的谦让,就封刘廌为诚意伯,给了刘璟一个閤门使的官,还赐了铁券:你爹的功劳,我记着。

可刘璟的刚直,比父亲更拧。等朱棣发动靖难之役,刘璟立刻站到建文帝这边,跟着谷王朱橞守太平府,后来又渡江督战,拼着命想挡住朱棣的军队。

1402年,朱棣打进南京,建文帝失踪。刘璟没有像其他大臣那样跪迎新君,而是悄悄回了青田老家,躲进山里。

可朱棣不想放过他,毕竟是开国元勋的儿子,要是能召过来撑场面,能彰显自己的宽仁。于是朱棣两次派人召刘璟:第一次,刘璟说病得下不了床;第二次,朱棣直接派锦衣卫请,把刘璟绑进了南京城。

见面时的场景,《明史・刘璟传》写得扎心:

(刘璟)见成祖,犹称殿下,不呼万岁。帝怒,曰:汝何敢尔?璟对曰:殿下百世后,逃不得一个‘篡’字!

朱棣把刘璟关进大牢,想让他反悔。可刘璟铁了心:牢里的墙被他撞得全是血,最后用裤带自经而死(上吊),享年53岁。他的铁券没保住他,因为免死牌免的是普通罪,可忤逆皇权是十恶不赦,铁券再硬,也扛不住皇帝的龙颜大怒。

朱棣杀刘璟的核心原因朱棣砍向刘璟的刀,从来不是冲刘伯温儿子的身份,他要杀的,是所有敢质疑自己皇位合法性的人。而刘璟,恰好撞在了朱棣最敏感的逆鳞上:他用刚直撕开了朱棣精心包装的靖难外衣,把篡位两个字直接甩在皇帝脸上。

朱棣一直有一个心病就是:“我是合法皇帝吗?”

1402年(建文四年),朱棣打进南京时,屁股下的龙椅是抢来的,他的侄子朱允炆(建文帝)才是朱元璋指定的正统继承人,而他打出的靖难旗号(清君侧,除奸臣),本质是造反。

为了把篡位变成合法即位,朱棣做了三件大事:改史料:把《明太祖实录》改了三次,加了朱元璋想传位给朱棣的情节,说太祖临终前喊的是‘燕王来’(可《明史》里朱元璋明明是传位给朱允炆)。

然后又拉拢旧臣,召方孝孺写即位诏书(方孝孺不肯,被灭十族),召黄子澄、齐泰的旧部归降。最后树立牌坊,给朱元璋上高皇帝庙号,给马皇后上孝慈高皇后,强调自己是太祖的儿子,继承的是太祖的正统。

简单说,朱棣要的不是皇位,是天下人承认他配坐皇位。而刘璟,恰恰是那个不肯承认的人。

另外就是刘璟的身份,他比普通建文旧臣更危险,因为他是刘伯温的儿子。

刘伯温在民间的威望有多高?朱元璋当年都要靠他定战略,老百姓说他能算透天下事,甚至把他传成半仙。这样的人,他的儿子说朱棣是篡位,会被多少人当成真理?

朱棣心里很清楚:刘璟的话,不是个人意见,是开国元勋家族的态度。如果连刘伯温的儿子都不承认他的合法性,那些跟着朱元璋打天下的旧部、那些信刘伯温的老百姓,都会跟着质疑他。

所以,杀刘璟,也是杀给天下人看:连刘伯温的儿子都得认我是皇帝,你们谁敢不服?

老达子说民间还在传三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温,可真实的刘伯温,不是半仙,是个被皇权算计到死的谋臣。他的儿子们,也不是名臣之后,是被党争绞杀、被皇权碾碎的普通人。

所谓历史,从来不是胜者书写的谎言,而是那些不肯屈服的人,用生命刻下的真相。这便是刘伯温父子,在专制的铁幕下,依然有人,敢守着刚直,活成自己的样子。

评论列表