在朝阳老城的天际线上,云接寺塔始终保持着一种低调的姿态。没有飞檐斗拱的张扬,不见鎏金铜铃的喧嚣,这座八角十三层密檐式砖塔,就像一位裹着粗布长袍的隐士,以最朴素的模样,将辽代工匠的智慧与信仰,深深镌刻在燕北大地的肌理之中。

辽代重熙年间,契丹匠人在这片土地上垒砌第一块青砖时,或许并未想到,他们手中的作品会成为朝阳人心中最特别的存在。不同于南方古塔的精巧秀丽,云接寺塔以雄浑厚重的北方气质示人。塔基八角各设力士浮雕,这些袒胸露腹的壮汉,双腿弓步蹬地,双臂奋力托举,每一块肌肉的线条都充满张力,仿佛将整座塔的重量扛在肩头。仔细观察,能发现力士面部表情各异:有的紧咬牙关,有的怒目圆睁,连鬓角飞扬的毛发都雕刻得根根分明,让人不禁感叹千年前工匠对细节的执着。

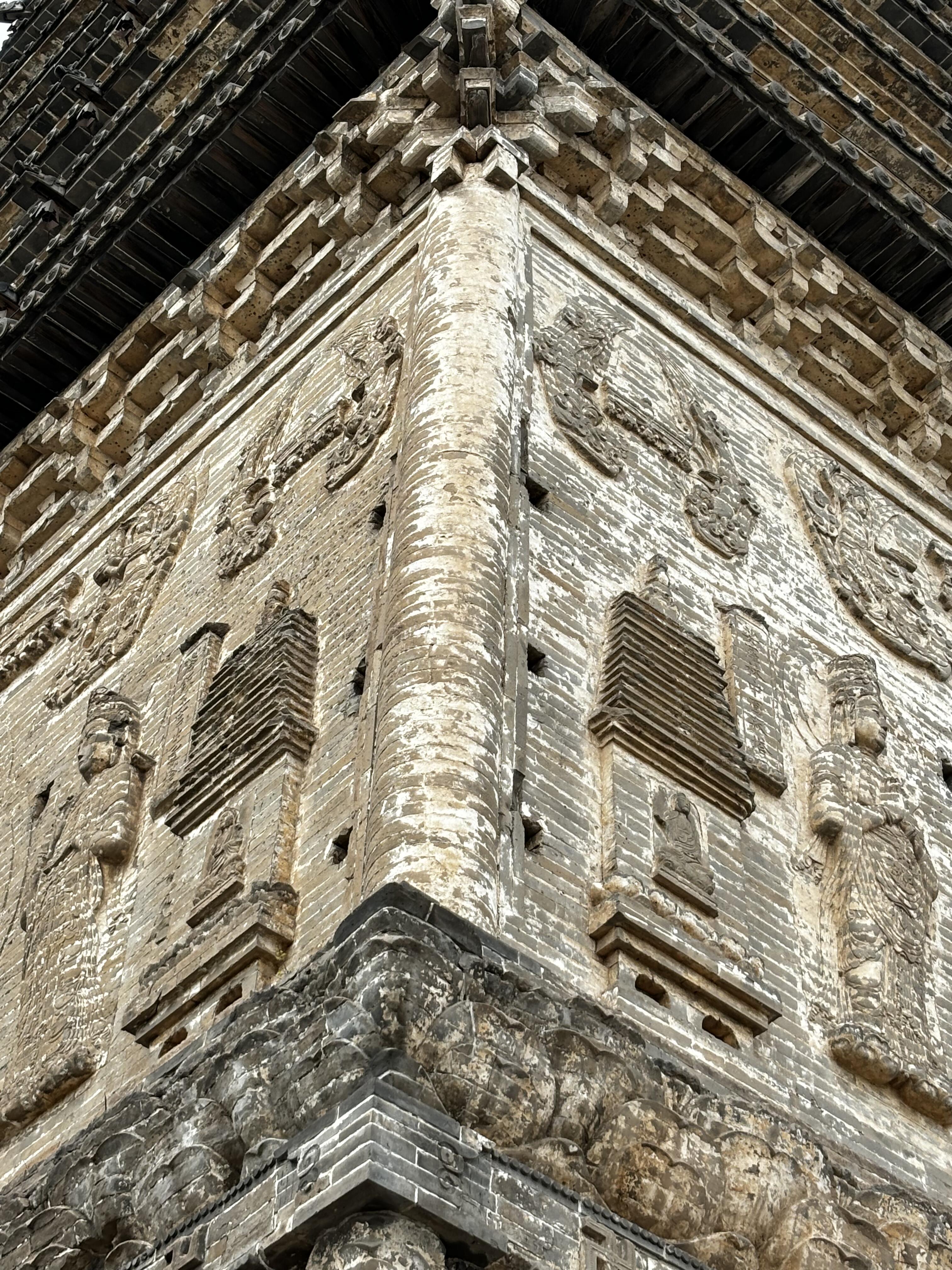

沿塔基向上,第一层塔身尤为精彩。八个转角处立着盘龙倚柱,不同于常见的蜿蜒盘绕,这些巨龙昂首直立,龙鳞如铠甲般整齐排列,龙须随寒风微微颤动。正南面的券门两侧,砖雕天王像手持法器守卫门户,甲胄上的金属片层次分明,连腰带的褶皱都雕刻得细致入微。而塔身其余七面的假门装饰,则展现出辽代工匠的浪漫巧思——门楣上的牡丹花层层绽放,花瓣边缘微微翻卷,似能嗅到花香;门扉上的门钉排列规整,每一颗都带着手工打磨的圆润光泽。

密檐式的塔身设计,是云接寺塔最独特的印记。十三层塔檐层层叠叠向上收拢,每层檐角微微上翘,虽没有悬挂风铃,却在轮廓上形成极具韵律的弧线。砖石之间的咬合严丝合缝,历经数百年风雨侵蚀,依然保持着稳固的姿态。靠近塔身,能看见砖缝间的白灰已泛黄斑驳,有些地方甚至长出了青苔,但正是这些岁月的痕迹,让整座塔多了几分真实的质感。

在塔身上,佛教故事砖雕以独特的方式铺展开来。东南面的“释迦牟尼佛说法图”中,佛祖结跏趺坐于莲花座,衣纹线条简洁流畅,却通过褶皱的走向展现出布料的质感。两侧胁侍菩萨手持法器,身姿微微倾斜,仿佛正在聆听佛法。西北面的“药师佛济世图”里,药师佛左手托药钵,右手结三界印,身旁的十二神将形态各异,有的手持宝剑,有的托着宝塔,铠甲上的装饰纹样繁复精美,每一处细节都经得起推敲。

云接寺塔的塔顶设计同样别具匠心。八角攒尖式塔刹由砖雕仰莲座、相轮、宝珠组成,虽历经修缮,依然保留着辽代建筑的古朴风格。仰莲瓣层层舒展,每片花瓣都带着自然生长的弧度;相轮表面雕刻着细密的弦纹,在阳光下折射出柔和的光影;最顶端的宝珠虽已褪去光泽,却以沉稳的姿态,为整座塔画上庄重的句点。

不同于许多被围栏保护的古塔,云接寺塔安静地伫立在云接寺院内,与晨钟暮鼓相伴。清晨,第一缕阳光掠过塔尖,将长长的影子投射在大雄宝殿的飞檐上;傍晚,归巢的鸟儿在塔檐间盘旋,为静默的古塔增添几分生气。当地老人常说,小时候在塔下玩耍,累了就靠着塔身休息,砖石传递的凉意能驱散夏日的燥热。这份人与塔之间的亲密感,早已融入朝阳人的生活记忆。

这座没有华丽装饰的辽塔,之所以成为朝阳人的偏爱,或许正是因为它的真实与质朴。它不似名山大川般惊艳世人,却在岁月流转中,默默守护着一方土地。当人们在钢筋水泥的城市里感到疲惫时,总愿意来到云接寺塔下,抬头看看那些历经风霜的砖石,听听檐角掠过的风声,在静默中感受千年前的匠心与信仰。这,或许就是云接寺塔最动人的魅力。