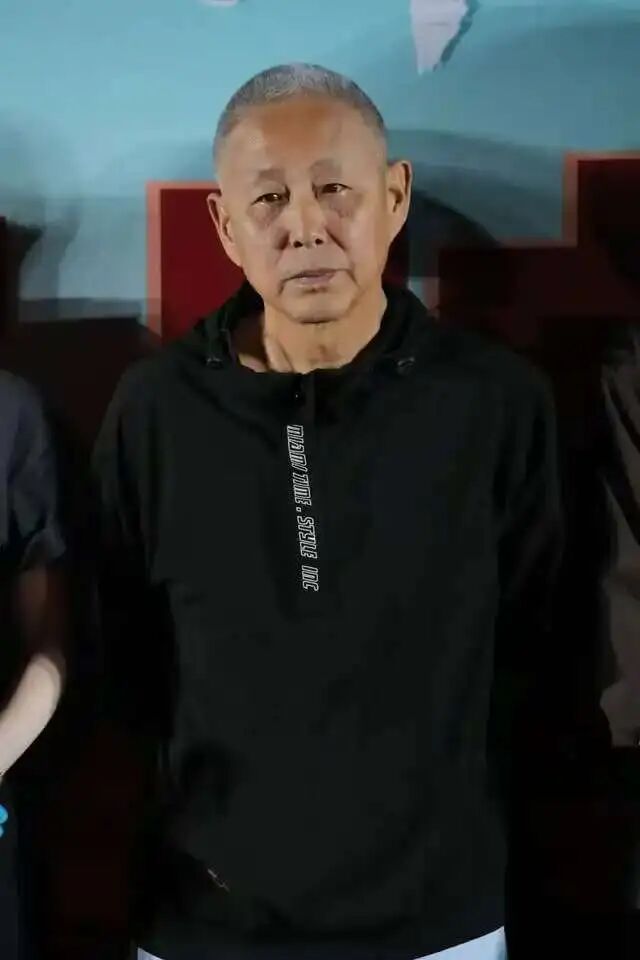

70岁的陈道明,没有再接戏,选择宅家,日日抄写《道德经》,令众人颇感诧异。

他坦言道:“前半生是给他人看,后半生我得给自己留一盏灯。”此话一出,不知触动了多少人的心弦。

陈道明言语直白,却道出了生命真理:“饿了想吃,困了想睡,累了想躺着。你自己的需要,就是最重要。”这话粗听似极简,细想却极震撼。

人生在世,往往为他人活了大半辈子,待到暮年,方知爱自己才是根本。

世人总以为孩子才是晚年依靠,实则不然。孩子成家后,心思自然更关注自己的小家。父母要是患病了不舒服了,孩子肯定会来到身边看望关心,但要是长久陪在床边,甚至掏空积蓄,实在是强人所难。

并非子女不孝顺,实际是生活所迫,不是每个孩子都优秀,现实如此。现代社会,年轻人压力巨大,房贷、车贷、子女教育,压得人喘不过气来,即便有心,也往往无力周全照顾年迈父母。

至于老伴,老话早有“夫妻本是同林鸟”之说。一方先走乃是常态,剩下的那位能陪伴多久?多少夫妻到了晚年,感情早已被岁月磨成了习惯与责任,相对无言成为日常。即使感情再好,生死之事也由不得人做主。

由此可见,人到晚年,痛苦须自己承受,贫穷须自己忍受,即使卧病在床,真正能做决定的,仍是自己提前的安排。若年老糊涂,能护住尊严的,唯有自己积攒的底气与钱财。这不是对亲情的否定,而是对现实的清醒认知。

作家史铁生曾言,人总在抱怨环境,却忘了关注自己。

陈道明践行“放养伴侣、散养孩子、富养自己”的理念,这不是自私,而是难得的清醒。

他所说的“富养”,并非物质上的奢华,而是内心的充实——读读书,写写字,找到精神寄托。

故而人至晚年,安全感不来自子女孝顺或老伴体贴,而来自于能够照顾好自己的自己。

中国传统文化崇尚“养儿防老”,多子多福的观念深入人心。然而社会变迁,此观念已面临巨大挑战。随着人口结构变化,家庭规模缩小,421家庭结构(四个老人、一对夫妻、一个孩子)成为常态,子女养老的压力倍增。城市化进程加快,子女为谋生计大多离乡背井,空巢老人现象逐渐增多。

想舒心安度晚年,既需物质准备,亦需精神建设。物质方面,应当未雨绸缪,提前规划。养老保险、健康储备、适当投资,皆不可少。有了经济基础,方能应对突发疾病,保持生活品质,维护自身尊严。

然仅物质充足远远不够。许多老人虽衣食无忧,却精神空虚,郁郁寡欢。故精神建设尤为重要。培养兴趣爱好,建立社交圈子,持续学习新知,皆能丰富精神世界。陈道明抄写《道德经》,便是通过传统文化滋养心灵的范例。

孔子曰:“五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”可见中国传统文化中,晚年本是人生臻于成熟的阶段,应当活得更加通透自在。陈道明所说的“留一盏灯”,正是为此阶段照亮前路。

父母与子女之间,应当建立一种新型关系:彼此关心但不控制,相互支持但不依赖。如纪伯伦所言:“你的子女,其实不是你的子女,他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。”父母与子女是彼此赠与的最佳礼物,而非彼此的附属品。

夫妻关系亦然。晚年夫妻,更应相互尊重各自的空间和需求。健康的夫妻关系,是两个独立个体的结合,而非彼此的完全重合。

明智之人,会提前规划晚年生活。这不仅包括财务规划,还涉及生活方式、居住环境、医疗护理等多方面考虑。有些人选择养老社区,有些人倾向居家养老,各有优劣,需根据自身情况选择。

健康管理更是重中之重。适当锻炼、均衡饮食、定期体检,都能提高晚年生活质量。心理健康的维护同样关键,保持积极心态,接受身体变化,适应社会角色转变,都需要提前准备。

陈道明抄写《道德经》之举,提示我们文化滋养对晚年的重要性。中国传统文化中,书法、绘画、诗词、音乐等,皆可成为精神寄托。这些活动不仅能消磨时间,更能滋养心灵,提升生命品质。

许多老人退休后,反而有机会投身于真正感兴趣的文化活动中,甚至取得不俗成就。齐白石晚年变法,艺术达到新高;摩西奶奶七十多岁开始作画,成为知名画家。晚年不是终点,而是新的起点。

陈道明先生的一席话,提醒我们反思晚年生活之道。子女老伴固然重要,但最终,每个人都需为自己负责,点亮自己的灯。这种自立不是对亲情的否定,而是对生命规律的尊重。

人到晚年,若能经济自立、精神充实、身体康健,便是福气。这种福气,很大程度上来自于早年的准备和中年的规划。富养自己,不是自私自利,而是生命智慧的体现。

唯有自己点亮内心的灯,方能真正照亮晚年的路程,活得有尊严、有品质、有意义。这盏灯,既照亮自己,也温暖他人,实现生命最后阶段的圆满与升华。

评论列表