1932年3月,还在瑞金城郊东华山休养的毛主席接到了中华苏维埃政府转中革军委的指示,要求毛主席立即结束休养,返回赣州前线参与军事决策。

尽管接到命令仓促,但挂念红军生死存亡的毛主席,还是积极赶到了前线。

话又说回来,中革军委之所以要紧急调毛主席出山,主要是因为攻打赣州战事不利。

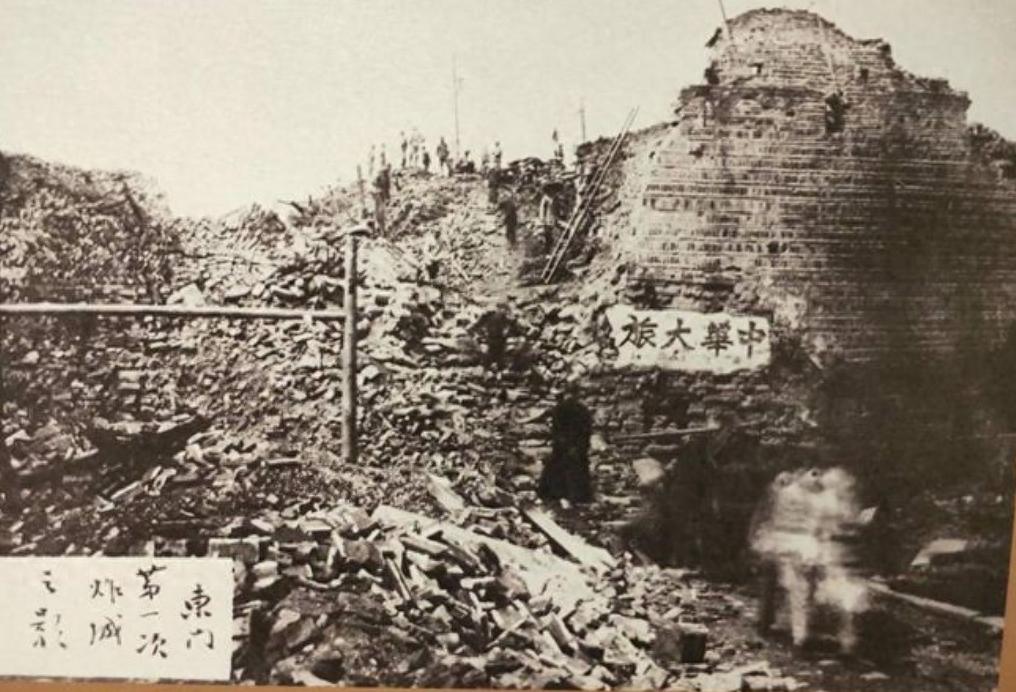

图|1932年赣州战役城东门北红军爆破后的情形

中央苏区在经过三次反“围剿”战役胜利后,根据地得到了应有的巩固,随即按照之前准备,宣布成立了中华苏维埃共和国,并将首都定在瑞金(当时已经改叫瑞京)。

不过,当时在上海的党中央由于受到“左”倾错误的影响,认为红军应当加快发展,并要求红军夺取赣州、吉安、南昌、九江等中心城市,争取一省数省首先胜利,并考虑把中华苏维埃共和国首都所在地定在赣州。

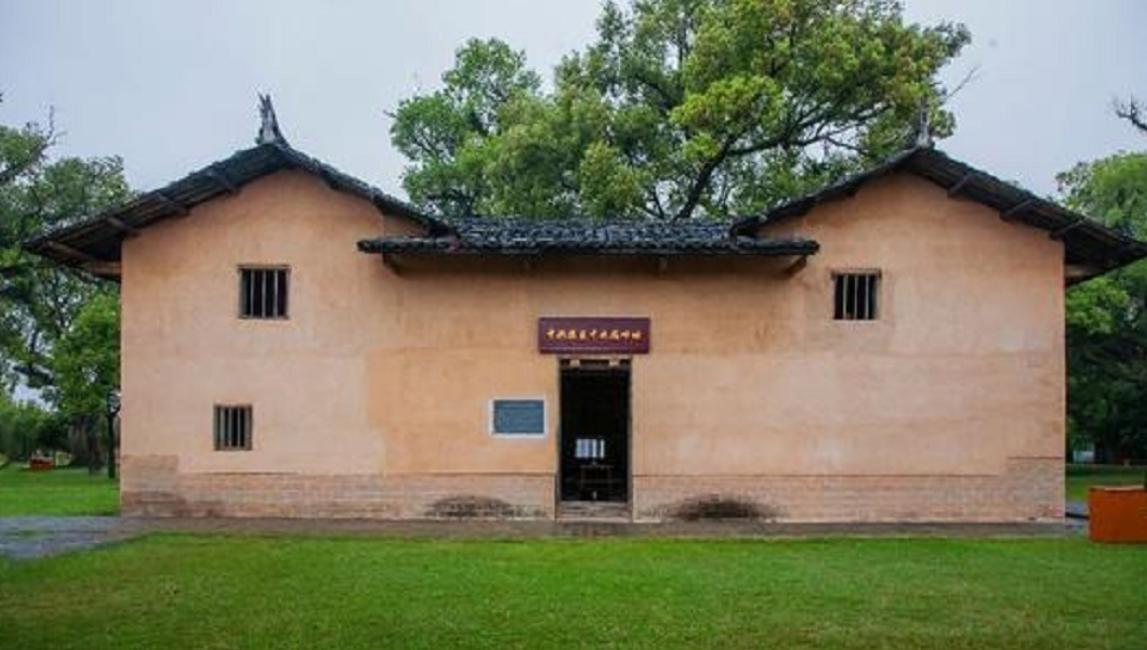

苏区中央局在1931年11月1日在江西瑞金叶萍谢氏宗祠开会,当时是代理苏区中央局书记的毛主席在会上做了报告。

可遗憾的是,当时参与会议的“左”倾教条主义者批评毛泽东关于红军和根据地建设的正确主张,斥责为“非无产阶级观点”“单纯防御和游击主义”“狭隘经验主义”等

也是在这次会议中,毛主席被免去了苏区中央局代理书记的职务,被通过了取消红一方面军总司令、总政委、总前委,设立中央革命军事委员会。

尽管几天之后,中华苏维埃共和国宣布成立,毛主席成功被选为中华苏维埃共和国中央人民政府主席,但受到排挤的毛主席再一次的“靠边站”。

11932年1月上旬,苏区中央局开会讨论临时中央提出的攻打南昌的计划,时任苏区中央局书记的周恩来在会前找毛主席讨论,毛主席给出的意见是:

“国民党军重兵固守坚城,红军又缺乏攻坚重武器,因此不能去打南昌。”

周恩来认为毛主席说的很有道理,立即给上海的临时中央写信,申明进攻南昌的困难,然而临时中央回信表示:

“如果不能打下南昌,至少要在抚州、吉安、赣州中选择一个城市攻打。”

随后苏区中央局开会,就抚州、吉安、赣州几个城市的情况进行分析,会上众人普遍认为,赣州守敌较少,红军夺取还是有很大把握。

不料毛主席仍然给出否定意见:

“赣州是赣南的政治经济中心,是敌之必守,且三面环水,易守难攻,以红军现有力量和技术装备很可能久攻不克,还是不打为好。即使要打,也只能采取围城打援的战术。”

也是这次会议以后,毛主席就“生病”,搬到了瑞金城郊的东华山休养。

为什么毛主席的正确观点这一次又没有人支持?这其中主要的原因在于,当时红军又得到了进一步发展,特别是几个月前宁都起义后,多了红五军团一万七千多人,那时红军总兵力已经达到了七万多人。

1932年1月10日,中革军委发出下达《关于攻取赣州的军事训令》,并决定此战以红三军团加红四军、红七军为主力,时任红三军团军团长的彭德怀被任命为前敌总指挥。

彭老总那时对于夺取赣州,还是有着充足的自信的,后来他在回忆录里说:

“在进攻赣州以前,中央局的领导同志也曾经征询过我的意见。我说,如果有时间,蒋介石不来增援,赣州城是可以打开的,而且夺取该城后,对于赣江以西和赣江以东苏区联成一片,巩固后方和向赣东北发展就是有利的。”

客观上看,彭老总的想法其实没错。

赣州虽然易守难攻,但当时赣州守敌仅有3000人,即便是加上周边十七个县的地方武装,战斗力也不会强到哪里去,而红三军团是红一方面军三个主力军团之一,且不说人数,单论战斗力,也不是赣州守敌所能比拟的。

可真正打起来以后,彭老总才意识到自己错了。

一个最大的疏忽就是情报上的疏忽。

当时赣州守敌为国民党军第12师34旅,旅长马昆,该部并不是国民党军嫡系,而是滇军出身,一旦打起来,蒋介石根本不可能援助,从这一点上来看,中央判断没有问题。

可问题就是,马昆旅虽然是杂牌旅,但不代表他战斗力弱,更为关键的是,马昆旅并不是只有3000人的老弱病残,而是一支有着8000多人的劲旅。

2战斗一打响,红三军团就吃了大亏。

当时红军的武器装备很差,特别是没有攻坚的重武器,进攻起来颇为吃力,而敌将马昆也不是庸才,虽然面临红军猛烈进攻,但他并不甘心失败,而是据城坚守。

也因为马昆的坚守,仗打到2月底的时候,蒋介石派出了援兵,这其中国民党军第十八军第11师、第14师约2万人从由泰和地区赶赴赣州西北郊,并且还派了一部分兵力进城。

要知道11师、14师都是陈诚“土木系”的部队,是国民党中央军的嫡系部队。

当时任11师32旅旅长的黄维是十八军率先进入赣州的部队,多年之后他回忆起此战,还无不得意的表示:

“红军围攻赣州时,十八军兼程驰援赣州。我是十八军十一师三十二旅旅长,在沙地驱逐红军的游击队后,直抵赣州北门,架成浮桥,在黄昏后率部三个团入城,立即接替北门、西门、南门的城防守备。当夜,红军在东门爆破城墙,部分突入城内,经马昆旅反击,被打出去。又经四五天,工兵营坑道挖成后,师长罗卓英命令总攻,三十二旅于夜半后,由坑道潜出城外,六十五团围困红军一个师,从师长侯忠英以下全部俘获。彭德怀只知马昆……嗯,都过去五十多年了。”

由于赣州守敌有了增援,红三军团此战打成了胶着状态,而且想撤也撤不了,情况危急万分。

不得已的情况下,中革军委想到了毛主席。

就在赣州战役紧张进行的时候,周恩来派出项英连夜到了东华山,请毛主席到前线来主持军事。

毛主席也不是个矫情的人,一听说前线战事紧急,立马就下来了。冒着大雨赶回瑞金,一路上毛主席就在思索前线对策,后来想到了要调红五军团去解赣州之围。

1932年3月8日上午,毛主席抵达赣县的江口附近的中革军委前线指挥部。

一见毛主席过来,朱老总就迎了上去,激动的表示:

“按照你在瑞金给我们的电报,我把预备队红5军团第13军拉上去了,又命令红4军赶来支援,3军团已经撤下来了,安全脱险了。”

尽管红三军团已经脱离危险,但红军整体并没有脱离困难。

在毛主席的请求下,周恩来决定在江口重新召开苏区中央局会议,重新商讨红军接下来的发展。

1930年3月中旬,苏区中央局扩大会议在江口召开,史称江口会议。

毛主席建议召开江口会议,本来是指望与会的各级领导干部以及将领总结经验,然而万万没想到的是,当时苏区中央局绝大多数成员仍然主张还是要听从中央的主张,努力创造条件,进攻沿赣江的中心城市。

应该指出的是,当时蒋介石已经在积极筹备对中央苏区的第四次“围剿”,显然毛主席从赣州战役的经过中,看出了蒋介石的打算,因而主张红军撤回根据地,积极休整,准备粮食,以应对国民党军对苏区的进攻。

不出意外的是,毛主席的正确建议再次遭到了排斥。

更重要的是,当时一些前线将领,也都投了毛主席反对票。

彭老总时隔四十年后,回忆起当年江口会议时自己投反对票的经历,仍然十分感慨:

“当时我如支持毛主席的意见,中央局可能会重新考虑。”但是,“当时自己仅仅是服从中央决定,带有被动的盲目性。”

江口会议根据多数人的意见,决定红军“夹赣江而下”:

“红军主力沿赣江东、西两岸,向北发展,相机夺取赣江流域的中心城市或较大城市。”

这其中具体的部署是:

“以红1、红5军团组成中路军,在赣江东岸活动,先北上赤化宜黄、乐安等地,再攻打抚州;以红3军团组成西路军,开赴上犹、崇义一带,赤化湘赣边境各县,并沿赣江西岸向北发展,进逼吉安”

1932年3月13日,中革军委重新整编了红军部队,除了其他各方面调整外,毛主席、朱老总也不再在红一军团兼任领导职务。

不过,也很幸运的是,毛主席虽然被剥夺了军事上的指挥权,但苏区中央局还是同意,毛主席以临时中央政府主席和中革军委委员的身份随中路军行动。

客观上来看,苏区中央局的这一安排,对于红军接下来的走向有着极为重要的意义。

3在随军北上的阶段里,毛主席同红一军团各级将领反复讨论了北上可能遭遇的困境,建议红军向敌人薄弱的地带发展,以便于尽可能的减少红军伤亡。

红一军团后来将这一建议提交苏区中央局,得到了周恩来首肯。

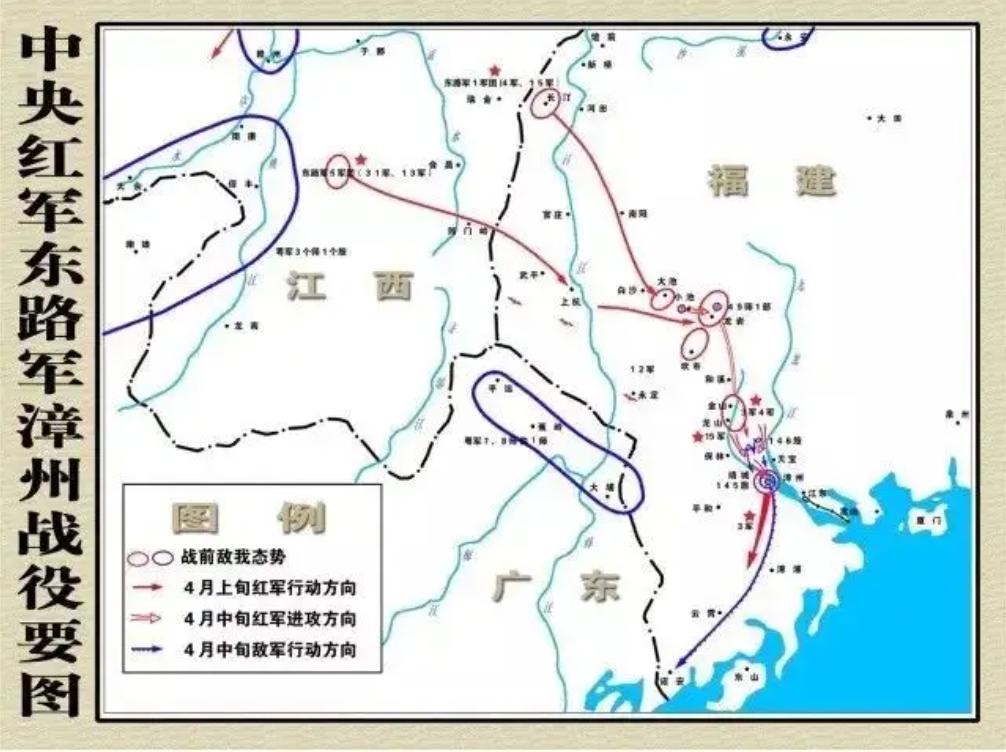

苏区中央局最终决定,改红一、红五军团的东路军为中路军,不再沿赣江北上,而是向闽西发展,而闽西又是苏区,正符合毛主席的想法。

1932年3月下旬,毛主席根据闽西。闽南地区敌人军事力量薄弱的特点,考虑到漳州易攻难守的情况,建议苏区中央局改打漳州。

周恩来主持的苏区中央局接受了毛主席的建议。

漳州一战,东路军歼灭国民党军49师大部,俘副旅长以下1674人,缴获各种枪2140支(挺)、各种炮6门、飞机2架,同时筹款百万银元,扩军上千。

这一胜利不仅巩固了闽西苏区,还发展了闽南的游击区。

1932年6月,中革军委决定恢复红一方面军,毛主席出任红一方面军总政委。

不过,即便是毛主席取得了像漳州战役这样的胜利,然而当时在上海的临时中央却认为,毛主席没有执行中央指示,是“不尊重中央领导”。

乐安、宜黄大捷后,毛主席没有按照中央指示去夺取吉安,反而改攻南城。

可遗憾的是,由于国民党当局对毛主席率领的红军深入闽西、闽南发展感到担忧,为此调集了重兵到南城。

1932年8月26日,南城地区国民党军已经聚集了十七个团四万多人,毛主席考虑到敌众我寡,决定将部队转移至南城至南丰至宜黄两线休整。

毛主席的用兵策略,不仅引起了临时中央不满,也引起了当时在后方主持苏区中央局工作的任弼时、项英,顾作霖、邓发等人不满。

随后毛主席、朱老总、王稼祥在前方商量后,决定据理力争。

1932年9月28日,毛主席、朱老总、王稼祥联名致电苏区中央局,要求开会解决分歧,苏区中央局于是决定在宁都召开会议,史称宁都会议。

尽管在会议上,毛主席据理力争,但在“左”倾思想占上风的情况下,毛主席遭遇了前所未有的批评。

会议决定,免去毛主席红一方面军总政委的职务,有周恩来担任。

针对毛主席是否仍然留在一线,朱老总、周恩来、王稼祥主张仍然把他留在一线参与军事指挥,但这一建议在会议上并未获得批准。

毛主席再次被剥夺了军事指挥权,回到了后方。

可问题就是,当时蒋介石筹划布置的第四次对苏区的“围剿”已经箭在弦上,失去了毛主席这样一个富有能力的军事指挥者,对红军的发展是很不利的。

随着1933年1月,临时中央也迁到中央苏区以后,与苏区中央局合并,毛主席的正确意见再一次的被压制。

这也直接导致了中央苏区第五次反“围剿”失利。

评论列表