未来的学科,是交叉学科,文理工医农等传统划分明显的学科不再有,而是你中有我、我中有你的跨知识学习。

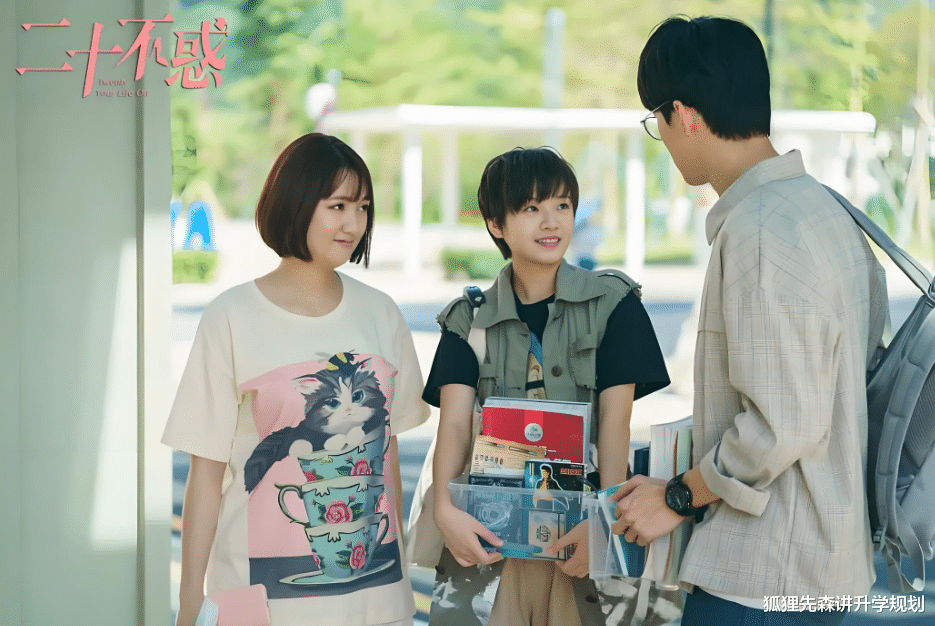

最近清华有门课火到 “出圈”—— 心理与认知科学系的通识课《心智探秘》,220 个座位的教室被挤得水泄不通,前排地上、走道里全是坐着或站着的学生,临上课前目测快 500 人。

有学生说 “提前半小时来都没座”,连校外网友都在社交平台求 “网课链接”“能不能蹭课”。

一堂心理课为啥能成 “顶流”?不是因为老师有多 “网红”,而是它恰恰展示了未来学科该有的样子 —— 打破边界、鼓励质疑、让知识真正 “活” 起来。

别以为这是清华学生 “没事凑热闹”,能让近 500 人挤着听课,背后是实打实的 “吸引力”。

很多上过课的学生说,这门课和传统的 “心理课” 完全不一样 —— 没有照本宣科讲 “心理学理论”,没有让背 “马斯洛需求层次”,反而能听到 “AI 怎么模拟人类心智”“脑科学实验怎么解释记忆形成”“社会学数据怎么反映群体心理”,甚至还会用语言学的逻辑分析 “为什么我们会被广告影响”。

这种 “不按套路出牌” 的课堂,让学生觉得 “知识不是孤立的”。比如讲 “决策心理”,老师不会只说 “人会有认知偏差”,而是结合脑科学的扫描图,看大脑在做决策时哪个区域更活跃;再结合经济学的 “博弈论”,分析为什么人会做出 “看似不理性的选择”。

原本抽象的心理概念,一下子和 AI、脑科学、经济学这些热门领域连起来,学生自然愿意挤着听 —— 毕竟谁都不想错过 “能打通多个知识领域” 的课。

这门课能受欢迎,核心是解决了传统课堂的两个 “老问题”:一是 “学科太孤立”,二是 “学习太被动”。

第一个创新是 “跨学科融合”,不是简单 “拼知识点”,而是真的打破了学科壁垒。

授课老师刘嘉没有把心理学当成 “单独的学科”,而是把它当成 “连接其他领域的纽带”—— 用脑科学的技术解释心理现象,用人工智能的案例对比人类心智,用人类学的研究说明心理的文化差异。

比如讲 “情绪管理”,会涉及神经科学(情绪的生理基础)、社会学(不同文化的情绪表达)、甚至计算机科学(AI 怎么识别人类情绪)。

这种融合不是 “蜻蜓点水”,而是让学生明白 “想搞懂一个问题,得从多个角度找答案”,这恰恰是未来解决复杂问题的核心能力 —— 现在的 AI 研发、脑疾病治疗、甚至社会治理,都需要跨学科人才,这门课相当于提前给学生搭好了 “知识网络”。

第二个创新是期末的 “打脸文” 作业,彻底颠覆了传统结课模式。

传统心理课的期末作业,要么是写论文总结理论,要么是做问卷分析数据,本质上还是 “重复老师讲的内容”;而这门课要求学生写 “论述老师课上哪里讲得大错特错”,相当于让学生主动 “挑老师的刺”。

别觉得这是 “哗众取宠”,学生要写好 “打脸文”,得先把整学期的内容吃透,再去查文献、找证据,甚至要对比不同学者的观点,这个过程其实是 “主动梳理知识、锻炼批判性思维”。

有学生说 “为了找老师的‘错’,把课本翻了三遍,还查了十多篇论文,最后虽然没找到大错,却把知识点全搞懂了”。

这种 “不盲从权威” 的训练,比单纯背知识点有用得多 —— 大学教育的核心,本就不是教 “标准答案”,而是教 “怎么找答案、怎么质疑答案”。

清华这门心理课的火爆,不只是 “一门课的成功”,更像是给高校教育提了个醒:未来的学科和课堂,不该再是 “闭门造车”,而要具备三个特点。

第一,跨学科不是 “表面拼接”,而是 “深度融合”。

现在很多高校也开 “跨学科课程”,但大多是 “今天请个外院老师来讲节课”“把两门课的内容凑在一起”,本质上还是 “各讲各的”;而《心智探秘》是把不同学科的逻辑和方法,真正融入到一个主题里(比如 “心智”),让学生看到 “不同学科能怎么一起解决一个问题”。

未来的科技发展,比如 AI、量子计算、基因编辑,都需要跨学科协作,课堂如果还停留在 “单一学科”,培养的学生很难适应未来的需求。

第二,课堂不是 “单向灌输”,而是 “互动质疑”。

传统课堂是 “老师讲、学生听”,学生习惯了 “等着喂知识”;而未来的课堂,应该像这门课一样,鼓励学生 “提问、质疑、辩论”。

比如 “打脸文” 作业,本质上是给学生 “质疑权威的勇气和方法”—— 毕竟未来的工作中,没有 “老师给标准答案”,更多是 “自己找问题、自己解决问题”,这种能力必须在课堂上练出来。

第三,教育不是 “教知识”,而是 “点燃探索欲”。

这门课最难得的,是让学生觉得 “学习是有趣的”—— 不是为了考试、为了 GPA,而是为了 “搞懂一个问题”。

有学生说 “以前觉得心理学很枯燥,上完这门课,想考研选认知神经科学方向”;还有学生开始主动读脑科学的文献,甚至尝试用 AI 做简单的心理实验。

这种 “主动探索” 的热情,比任何知识点都珍贵 —— 教育的本质,就是让学生从 “要我学” 变成 “我要学”。

现在很多高校的课程,还停留在 “老师念 PPT、学生记笔记、期末背重点” 的模式,学生上课睡觉、玩手机成了常态,不是学生 “不爱学习”,而是课程 “没吸引力”。

清华《心智探秘》的火爆证明,只要课程设计得好、能真正启发学生,学生是愿意挤在地上听课的。

未来的学科竞争,不是 “谁的知识点多”,而是 “谁能培养出会思考、能创新的学生”;未来的课堂价值,不是 “传递多少知识”,而是 “点燃多少探索欲”。

希望更多高校能从这门课里学到点东西,少点 “照本宣科”,多点 “跨学科融合”;少点 “标准答案”,多点 “质疑辩论”—— 毕竟,大学课堂不该是 “安静的”,而该是 “热闹的、充满思考的”。

你上学时遇到过这么 “火” 的课吗?如果有,它是靠什么吸引你的?欢迎在评论区聊聊~