读书,品诗,看电影

悟人生

我是威评书影史

01

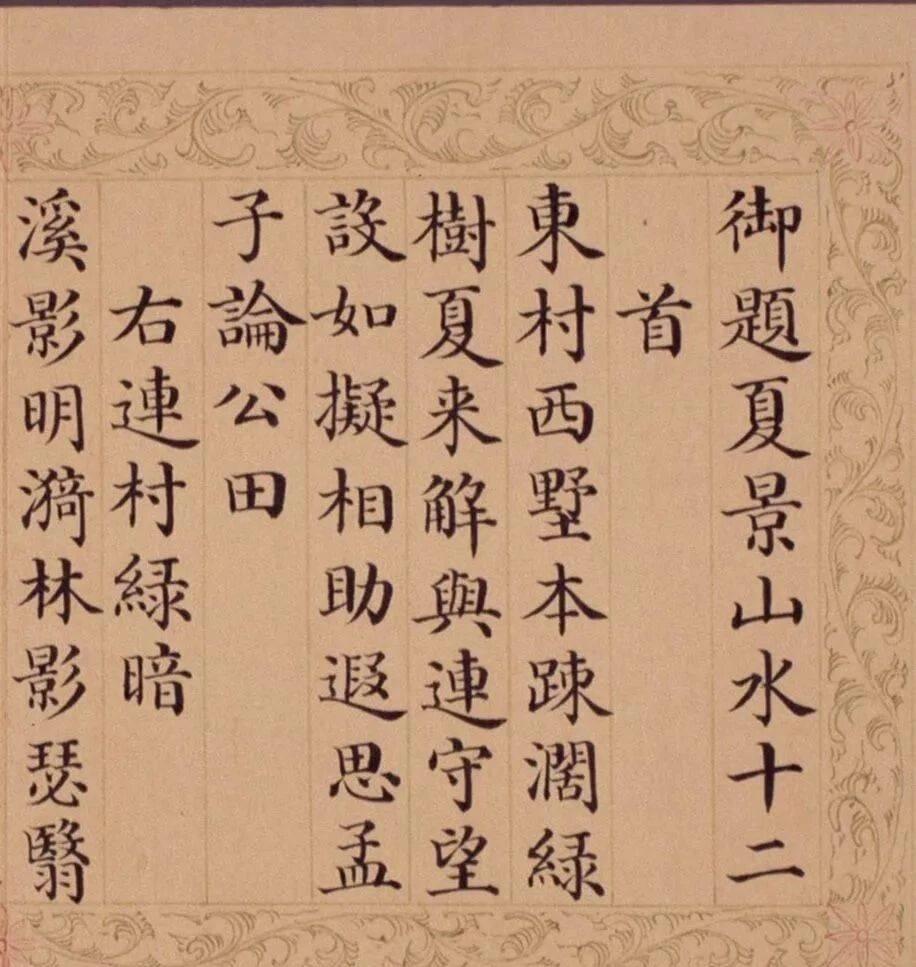

《咏风》

唐·王勃

肃肃凉风生,加我林壑清。

驱烟寻涧户,卷雾出山楹。

去来固无迹,洞悉如有情。

日落山水静,为君起松声。

风的自由有谁懂?可以轻柔拂面,送温暖,可以摧枯拉朽,毫不留情。

风从不在乎世人的目光,它只是随心所欲地游荡。春日里,它卷着柳絮在巷弄间捉迷藏,把蒲公英的种子送往未知的远方;盛夏时,它突然掀翻孩童的草帽,却又体贴地送来满架蔷薇的暗香。这种任性里藏着最纯粹的哲学——存在本身就是意义。

老槐树最懂风的语言。当其他树木战战兢兢地抱紧叶子时,它总慷慨地抖落满身槐花,任由风带着甜香去叩响每扇紧闭的窗。看林人常说这是愚蠢的浪费,可第二年春天,山脚下总会冒出许多嫩绿的新苗。风的记忆比人类更长久,它记得每颗种子的约定。

最动人的是风与炊烟的共舞。暮色四合时,家家灶膛升起袅袅青烟,风便化身最温柔的指挥家。有时让烟柱笔直如尺,有时又搅碎成万千银丝,把柴米油盐的日子谱写成流动的诗行。总有人抱怨它吹散了温暖,却看不见它正把母亲唤儿归家的声音送得更远。

风的无形恰是它的慈悲。它从不用固定的形态束缚自己,可以是吹散酷暑的穿堂风,也可以是托起雏鹰的上升气流。当人类在水泥森林里画地为牢时,风正穿越峡谷、翻越雪峰,带着极地的冰雪气息与热带椰林的絮语,把整个星球的故事轻轻说给愿意倾听的耳朵。

02

风在王勃笔下,不仅是自然之景,更是心灵的映照。那驱烟卷雾的灵动,那来去无踪的洒脱,恰似他短暂却绚烂的一生——虽如风般倏忽而过,却在天地间留下了永恒的松涛回响。

这位六岁能文的神童,曾在《滕王阁序》中写下"落霞与孤鹜齐飞"的千古绝唱。或许正是这份对自然的敏锐,让他能捕捉到风的神韵:当凉风穿过幽谷时,它拂去了山林的燥热;当雾气缠绕峰峦时,它又化作穿行的使者。这般洞悉万物的灵性,何尝不是诗人自身才华横溢的写照?

细读"为君起松声"的结句,仿佛看见年轻的诗人站在暮色苍茫的山径上。松涛阵阵如私语,恰似他在向天地倾诉抱负——那年他刚刚及冠,却已因戏作《檄英王鸡》被逐出长安。风中的松针沙沙作响,多像命运给出的谜题:究竟该如疾风勇进,还是似微风徐行?

历史给出了残酷的答案。公元676年,王勃在南海溺亡,年仅二十六岁。但他诗中的风从未停歇:在赣江畔的滕王阁飞檐下,在蜀道古驿的斑驳墙缝里,那缕穿越千年的唐风,依然在吟唱着"无为在歧路,儿女共沾巾"的旷达。今人驻足读其诗,恍见衣袂翻飞的少年背影,正与清风明月同游于天地之间。

03

王勃所生活的初唐时期,宛如一个文学的大熔炉,正经历着一场深刻而关键的变革。在那个时代,文学领域犹如风云变幻的战场,文风亟待突破与革新。

自魏晋南北朝以来,文坛长期笼罩在六朝绮靡文风的阴影之下。这种文风过于注重辞藻的华丽堆砌,追求形式上的工整对仗,内容却往往空洞无物,缺乏对社会现实的深刻洞察与真挚情感的自然抒发。然而,历史的车轮滚滚向前,文学也必然要顺应时代的发展潮流。

初唐的文人墨客们敏锐地察觉到了这一问题,他们开始积极探索新的文学方向,试图让文风摆脱六朝的桎梏,走向一条更加清新、质朴且富有生命力的发展路径。在这样波澜壮阔的文学变革大背景下,王勃犹如一颗耀眼的新星,璀璨地出现在了历史的舞台之上。

王勃自幼便展现出了超乎常人的天赋,仿佛是上天特意派来为文学变革注入新活力的使者。他六岁的时候,便能出口成章,挥笔赋诗。当同龄的孩子还在牙牙学语、懵懂无知之时,王勃已经能用灵动的文字描绘出世间的美景与心中的情感。

他所作的诗词,遣词造句精准巧妙,意境深远悠长,常常令长辈们惊叹不已。周围的人无不对他的才华赞不绝口,“神童” 之名也随之传遍四方。年少的王勃不仅才华横溢,而且胸怀壮志,他的心中燃烧着炽热的理想火焰。

在那个以科举入仕、报效国家为文人最高追求的时代,王勃一心渴望在仕途上大展拳脚,建立不朽的功勋。他憧憬着能像古代的贤臣良相一样,为国家的繁荣昌盛贡献自己的全部心力,使百姓安居乐业,让国家长治久安。

然而,命运似乎总是喜欢捉弄这位才华出众的少年。他的仕途之路充满了坎坷与波折,宛如一条布满荆棘的崎岖小径。

王勃凭借着自己的才华,有幸进入王府任职。在王府中,他本以为能一展抱负,却因一篇《檄英王鸡》的文章,不慎触怒了唐高宗。当时,英王与沛王斗鸡,王勃为了助兴,挥笔写下了这篇文采飞扬的檄文。他或许只是出于文人的意气与才情,想要增添一些乐趣,却未曾料到这篇文章会引发严重的后果。

唐高宗认为王勃此举有挑拨亲王关系之嫌,盛怒之下,将他逐出了王府。这一突如其来的打击,如同一盆冷水,瞬间浇灭了王勃心中刚刚燃起的仕途希望之火。他的仕途自此蒙上了一层厚重的阴影,仿佛陷入了无尽的黑暗深渊。

此后,王勃在虢州参军任上,又遭遇了一件更为棘手的事情——私藏罪犯曹达。这件事情的背后其实有着复杂的缘由。曹达或许是因为遭遇了不公的待遇,或是陷入了某种困境,才向王勃求助。王勃出于怜悯之心和文人的侠义情怀,决定帮助他。

然而,事情的发展却超出了他的掌控。此事被人告发后,王勃面临着严厉的法律制裁,被判处死刑。这一判决犹如晴天霹雳,让王勃的人生陷入了绝境。幸运的是,当时正逢国家大赦天下,王勃才侥幸保全了性命。但这场牢狱之灾,不仅让他的身体承受了巨大的痛苦,更让他的心灵遭受了沉重的打击。他的仕途彻底崩塌,曾经的理想抱负仿佛成了遥不可及的梦幻泡影。

这些跌宕起伏、充满挫折的人生经历,如同一场场暴风雨,无情地冲刷着王勃的心灵,让他的心境发生了深刻而复杂的变化。在经历了仕途的大起大落和生死的考验之后,王勃开始重新审视自己的人生。

他离开了繁华的都市,踏上了游历四方的征程。在游历的过程中,他仿佛一只挣脱了牢笼的鸟儿,尽情地饱览着祖国的壮丽山川风貌。他登上高耸入云的山峰,俯瞰着连绵起伏的山脉和广袤无垠的大地,感受到了大自然的雄浑与伟大;他漫步在清澈见底的溪流旁,聆听着潺潺的流水声,仿佛能听到大自然的心跳;他穿梭于古老的城镇和村落之间,接触到了各地丰富多彩的风土人情。

不同地区的人们有着不同的生活方式、风俗习惯和文化传统,这让王勃大开眼界,也让他的学识日益深厚。

在人生的困境与思索中,诗歌成为了王勃抒发内心复杂情愫的重要工具。他常常在夜深人静之时,独自坐在窗前,望着窗外的明月,拿起笔,写下一首首饱含深情的诗歌。

04

王勃这首《咏风》也正是写于这样的背景之下。这首咏叹诗,充满渴望,人生里谁不想像风那样自由?王勃笔下的风,既是一种自然现象,更是一种精神象征。

它无拘无束地穿行于天地之间,时而轻抚垂柳,时而激荡沧海,这种恣意洒脱的姿态,正是诗人内心深处的向往。在那个门阀制度森严的时代,多少才华横溢的寒门士子被现实的枷锁所困,而风的自在逍遥,恰如一道刺破阴霾的光亮。

诗人以风喻志,暗含着对生命本真的追寻。你看那风掠过山巅时不带走一片云彩,拂过江面时不占有半朵浪花,这种超然物外的品格,正是中国传统文人最高洁的精神写照。王勃在宦海沉浮中,或许正是借着咏风来抒发自己不甘被世俗束缚的志趣。风的意象在他笔下获得了双重生命——既是自然界的精灵,又是心灵世界的投影。

细细品味,会发现这首诗里藏着更深的智慧。风虽自由却非任性妄为,它催开百花而不居功,推动帆船而不自傲,这种"利万物而不争"的品格,恰是道家思想的生动体现。王勃将个人抱负与天地大道融为一体,让读者在感受自由魅力的同时,也领悟到真正的自由从来都与责任相伴相生。

千年后重读此诗,依然能感受到那份穿越时空的共鸣。在这个物质丰裕却精神焦虑的时代,多少人像困兽般在钢筋森林里辗转,而王勃笔下的风,依然在提醒着人们:生命最珍贵的,永远是心灵那方不被禁锢的天地。

-作者-

威评书影史,自评自说自开怀,更多诗评、书评、影评,给您不一样的感觉。