作者:蓝天保编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复本篇原载于2015年版《百年莲花池》,经九江市浔阳区政协文史委员会授权刊发,编者对原文进行了必要的修订。原文较长,故分上下两篇连续发布。

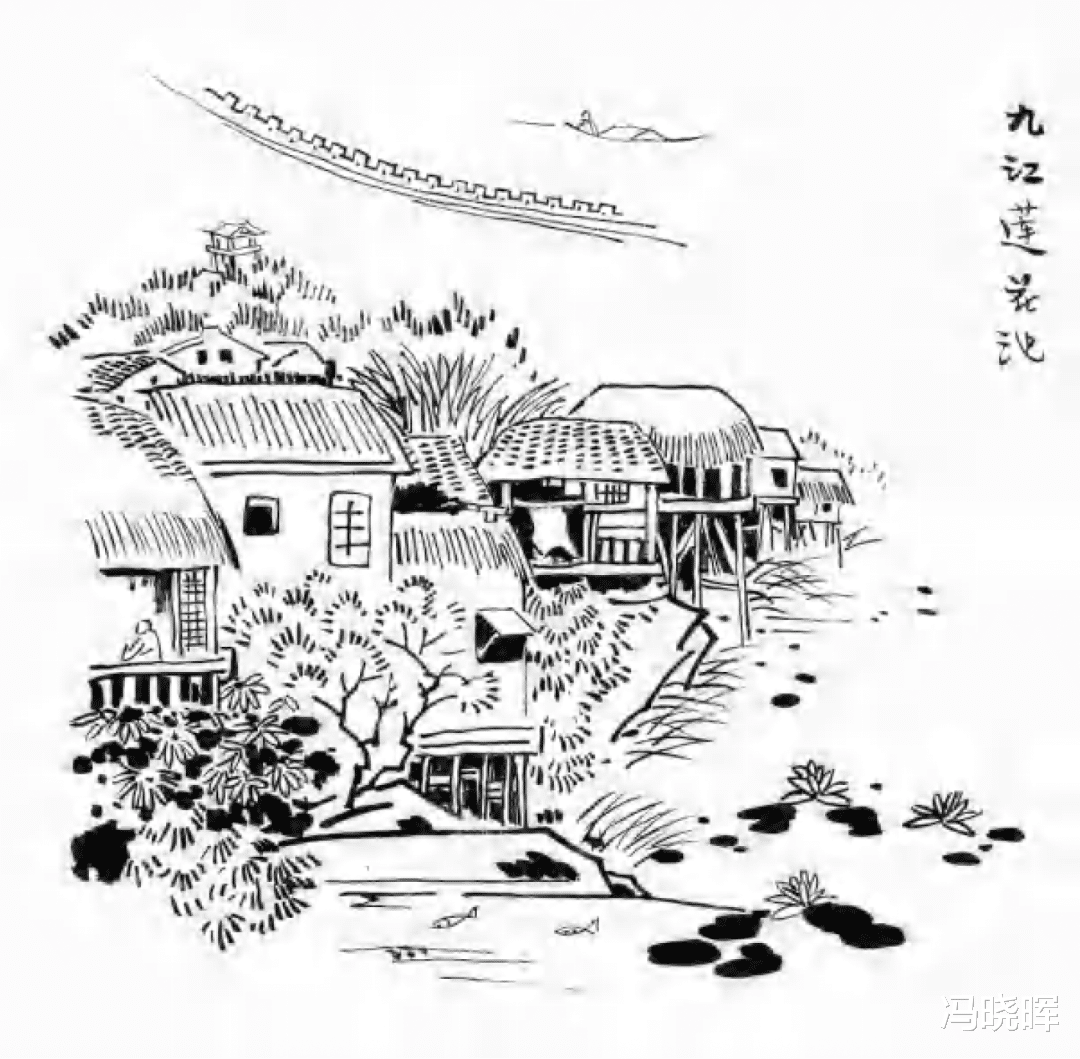

九江莲花池,陈尚秋绘

据老年人回忆,莲花池原由一个大池子和一个小池子组成。两池之间有一小桥相连,其中一池有沟直通甘棠湖。早期池中还存放过木材,后因外迁人员增多,需要填地建房,池子便被垃圾和泥土填塞了。

居住在莲花池的居民,大多是在清代和民国时期,随着九江城市发展而迁入的。他们中有手工业者、做小生意的、开面馆卖包子的、理发修鞋的、做裁缝卖菜的、打渔搬运的。随着基督教和天主教的传入,这里也居住了相当一部分信教的信徒。

从民族上讲,不仅迁入了大量汉民,也迁入不少信奉伊斯兰教的回民,以及少量畲族居民。就迁入地区而言,主要来自九江各县及周边,如湖口、都昌、星子、瑞昌、彭泽、修水、武宁及南昌等地;外省的湖北、安徽、河南等地迁入的也不在少数。这样,在莲花池地区便形成了杂居的奇特现象。

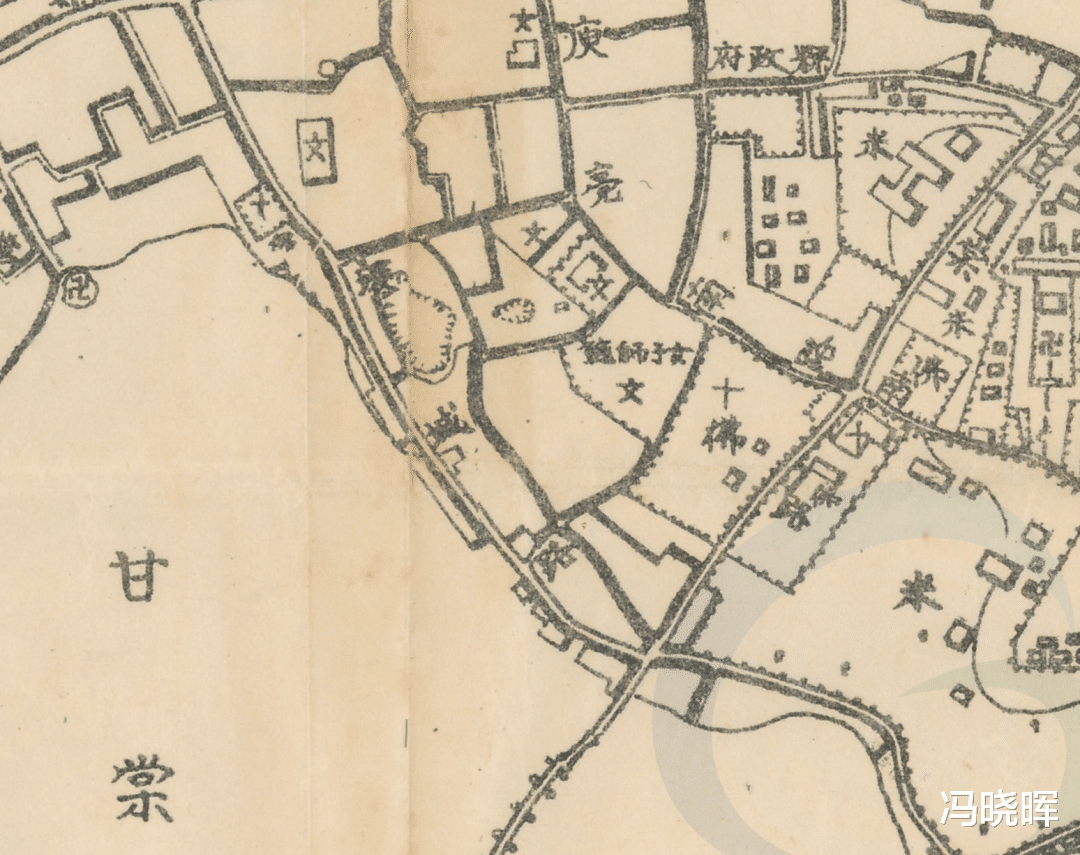

1939年九江地图中,仍有两池

同一个地方迁来的人,基本上都居住在一起,而且多为亲戚朋友关系。人口布局上,西北面以低层穷苦人为主;西南则是由河南迁入的近二十户回民;东南面则居住着地位较高、经济条件较好的上层人群。这些人有的是商人,有的是知识分子,还有的是政府公职人员。

在从事工作上,来自湖口、都昌、星子、彭泽等地的,多半是手工艺人,以木工、泥瓦工为主;来自南昌的,多从事日杂百货生意;来自湖北黄梅、武穴等地的,主要从事卖菜和理发业;来自河南的回民,主要从事饮食白案和烧烤,经营品种有大饼、面条、糖烧饼、馒头、包子、烤红薯等。九江本地人及部分湖北小池人,主要经营九江传统小吃,如油条豆浆、清汤萝卜粑、炸油糍、洋糖果等。

莲花池的居民来自四面八方,自然而然也把各自的生活习惯和风俗信仰带到了这里。因此,莲花池片区居民的风俗习惯具有风格各异、鲜明独特的特点,这在九江其他地方是无法比拟的。

风俗有着丰富的内涵,在一定程度上规范着人们的言行和生活。风俗不仅表现了人们对自然的认识,也体现了驾驭自然的某种关系。风俗既是人们对某种信仰的传承和延伸,也是人们对某种事物的认知和肯定。常言道:“十里不同风,百里不同俗。”这说明风俗在人们的衣、食、住、行方面,有着丰富多彩的风姿和十分诱人的情趣。

1945年九江地图中,已不标注莲花池

方圆并不大的莲花池,却因她那多姿多彩的风俗,而吸引着人们,形成了这一地区独特而亮丽的风景。

筵席菜肴有规格这是居住在莲花池的湖口人所奉行的饮食习俗。湖口男人成年取大号(名字)时,亲戚朋友都会上门祝贺(又叫“贺号”)。还有白喜事招待丧夫(有的地方叫“八仙”,即抬棺材埋坟的)时,吃的筵席必须是“四盘四碗”。

“四碗”中有三至四个汤碗,如有一碗香菇汤(又叫香菇酒),这是上等席;如有一碗是木耳汤(也叫木耳酒),则相比前者次之。“四盘”如有两盘肉、两盘鱼(也叫“双鱼双肉酒”),这便属于最上等的酒席。

如果要打官司请调解人吃饭,便是“四盘两碗”的规格,俗称“四盘两碗摆出来”,即为有话当着众人面说清楚。此外,还有十六碗、二十四碗、三十六碗等等,这都要视家庭经济条件而定。

随着时代的进步和发展,旧时的规格早已被现今的十盘、十八盘、二十盘等所取代。但有一条始终未变:无论红白喜事,酒过三巡,东家必会下席敬酒。这时鱼菜最后上桌,俗称“鱼头向下”,示意上菜到此为止,喝酒结束,可以吃饭了。

“十大碗”中有乾坤这是居住在莲花池的星子人办酒宴的习俗。无论县域乡下,都是这样的顺序:一鸡、二笋、三猪肝、四肚片、五扣肉、六煮粉汤、七鱼、八豆条、九粉丝(线粉)、十蔬菜。

唯有上乡一带不可有蔬菜上桌,上“青”谓客人为牛(意为吃青草),所以改用海带丝代替。

在“十大碗”中,星子的扣肉特别好吃,不仅色泽鲜艳、肉香扑鼻,吃起来不油不腻,十分上口。女客多半喜欢吃大块素肉和红皮大蒜杆,男客则专挑亮晃晃、红艳艳的肥肉吃方才过瘾。

星子的薯粉汤可称得上是一绝。汤中含有肉沫、花生米、香葱,用骨头汤及鸡汤烹制,吃起来自然鲜香无比。“十大碗”是星子人待客的最高规格。这些菜肴清香可口,油而不腻,营养丰富,经济实惠,适合保健养生所倡导的世界潮流。

南昌习俗风格各异在莲花池,开南杂店的南昌人习惯称“老表裱”,走遍天下只要遇上同乡都会以“老裱”相称。“老裱”意为表兄弟,这是一种亲和真切的称呼。

宋代时江西人才辈出,外出为官者甚多,出外经商、走江湖之风盛行。南昌人十分看重乡情,如果在异乡相遇,均会互称“老裱”,既亲切又顺口。

稀客进门必以“三个蛋一碗面”招待;如果是贵客或外甥登门,面中还要加上一只鸡腿,可见南昌人待客的热情。

南昌人称年夜饭叫“合家欢”。每一出门在外的人,哪怕千里迢迢也要赶回家过年。如确实有事回不了家,家里人也要在餐桌上摆上碗筷,以示团圆无缺。

年夜饭中年糕必不可少,其次便是红烧鱼、炒米粉、八宝饭、煮糊羹等。其含义是“年年糕,年年有余,粮食丰收,稻穗成串,八宝进财,年年富裕”。

南昌煮糊羹

武穴风俗大不同居住在莲花池的武穴人大多从事理发行业,他们将本地的乡风民俗也毫无遗漏地带到了九江。家中婴儿出生放炮以示庆祝,女婿必备红蛋到岳父家报喜。第三天请同村人(亲朋)吃喜面,请接生婆给婴儿洗澡,又叫“洗三朝”。第九天岳父家便会备上鸡、猪肉、鸡蛋、挂面、红糖,以及摇篮、交椅、衣服鞋帽等到女婿家,通常叫“送祝米”。女婿家必办宴席,请岳父母家、岳舅娘家客人,叫“做九朝”。婴儿满月还要办“满月酒”,酬谢所有送礼亲朋。婴儿在百日之内,要用鱼网罩在婴儿帐边,并在床前挂剑,俗称“过百关”,以保婴儿不受“妖鬼”之害。

女儿出嫁必唱嫁妆歌,大意是:

绣花被,整十床,盖新郎来盖新娘,来年生个小儿郎,恭请大家吃喜糖。

夫妻恩爱也用歌的形式唱出来,大意是:

镜子圆圆坐中堂,里面映出二人来;新郎左边笑咪咪,新娘右边喜洋洋;未美天上比翼鸟,不慕水中好鸳鸯;罗花帐中百年好,夫妻恩爱地久长。

武穴人的丧俗也十分特别。人死后净身穿好寿衣,放在靠椅上坐着(其他地方多半是平躺放在门板或竹床上),死者双手捏着饭团(据说是在路上怕狗咬,以饭团诱狗),脚踏青砖,面前摆香案,儿女媳妇守护“接香”(案桌上的香千万不能断,意为后人不断香火,后继有人;菜油灯也不能灭,以示灯火长明,家庭人丁兴旺)。以后便是报丧,亲友前来吊唁、送挽联、吊幢等。一般棺木在家停放三天,请道士安灵位。入夜还要由孝子棒茶浇村而行“叫茶”。安葬时,坟井打好,还要在井中放上粘米丸加粉条肉汤,让村中小孩下井抢食,叫“抢丸子酒”,大概是寓意日后家中发达。

武穴粘米丸子

做屋上梁创家业迁入新地选地做屋,这是人一生中的大事。民间故有“做屋打船,日夜不眠”的说法,说明做屋创业是件十分辛苦劳累的事。莲花池许多从外地迁入的居民,第一件事便是做房子,所以他们把家乡做屋的风俗也带到了这里。尤其是从九江各县迁入的居民,他们把风俗和传统毫无保留、原汁原味地带到了九江。

做屋必须砌墙脚。旧俗要请风水先生测向定桩,然后择吉日破土动工。破土前要燃放爆竹、敬香“祭地”。墙脚砌就后,要用土盖上(不要全盖),几天后择晴天挖开墙脚土(开墙板)方可动手砌墙做屋。开墙板时切切不可听到哭声。相传孟姜女曾经哭倒过长城,如果此时闻有哭声,新屋墙基必定不牢固,所以家里女人务必要把自家以及邻家的孩子看管好,以免发生哭闹。

湖口,上梁大吉

做房子,房梁是头等大事。选好的房梁木必须放落地,做梁那天必须赶早放炮动斧。老木工师傅要唱“掌彩歌”,师傅领唱,帮工和彩,以“好哇!”附和。彩词是:

一路仙斧鱼鳞甲,工路奔锄放先芒;三推长刨龙摆尾,四推短刨风朝阳;五锯介来全鸡叫,六锯介来凤求凰;土地进我千年柱,神仙赐我万年梁。

上大门梁时需择吉日,门梁顶两边挂上五彩布条,代表五方神主(东青、南赤、西白、北黑、中黄)护卫,以示大吉大利。

主屋上梁,是新屋封顶圆满结束的大喜事,故此一定看好黄历择定吉日才能动工。这天亲朋好友要给主人送贺礼,宾客到后还要参加捧柱脚、搬砖瓦之类活动以助热闹。上梁时,泥水工、木匠各一头梁上栋,吉时一到,立即安梁。此时爆竹齐鸣,锣声大作,各柱脚的木签也一一抽去,屋架正式落地。安梁完毕,还要钉上四个橼子,安放几片瓦,表示盖就之意。

这时泥木工师傅各提一篮米粑、馒头、小发饼之类开始“抛梁”。主家必须事先接粑,然后才是外人抢粑,大概是“先利自家”之意。抛梁时唱的“抛梁歌”也十分有意思,不仅曲调动听,而且唱词也非常喜庆,歌词大意是:

手执鸡公似风凰,天生头高尾又长;高头顶的金宝项,尾长盘的万年梁;我把金鸡祭梁头,儿孙拜相又封侯;我把金鸡祭梁屋,子孙万代享富贵;我把全鸡祭梁身,吉星高照万年春。

抛梁时,爆竹一响,东西南北各方都要抛上一对粑、馒头或小发饼,然后便朝人多处抛洒。男女老少、大人小孩你推我挤,笑笑哈哈,喜气洋洋,热闹异常,使“抢上梁粑”气氛达到顶点。上梁粑不能全部抛完,要留一部分,谓之“有余剩”。上梁时,梁身必须披上红绸或红布,梁东西头分挂红、黄、蓝、白、黑布条。有的还要挂木制八角锤一对和长粽一对,据说八角锤是为了镇邪,长粽则寓意“宗长”,以表代代相传,人丁兴旺。梁中间贴大张红纸,上书“紫微拱照”四字,但“照”字下面四点水必须省去一点,因为四点为火,新屋最忌。

各屋柱还要请人写上对联,诸如:

上梁喜逢黄道日,立柱幸遇紫微星。黄道临门归百福,紫微当户纳千祥。

未完待续。