道德经读不懂,觉得比较抽象,比较玄,很有可能是因为,我们没有把道当成一个具体的东西来看待。

有人说道,它本来就不是个东西。这句话听起来有道理,但容易误导人陷入“虚无”的误区。

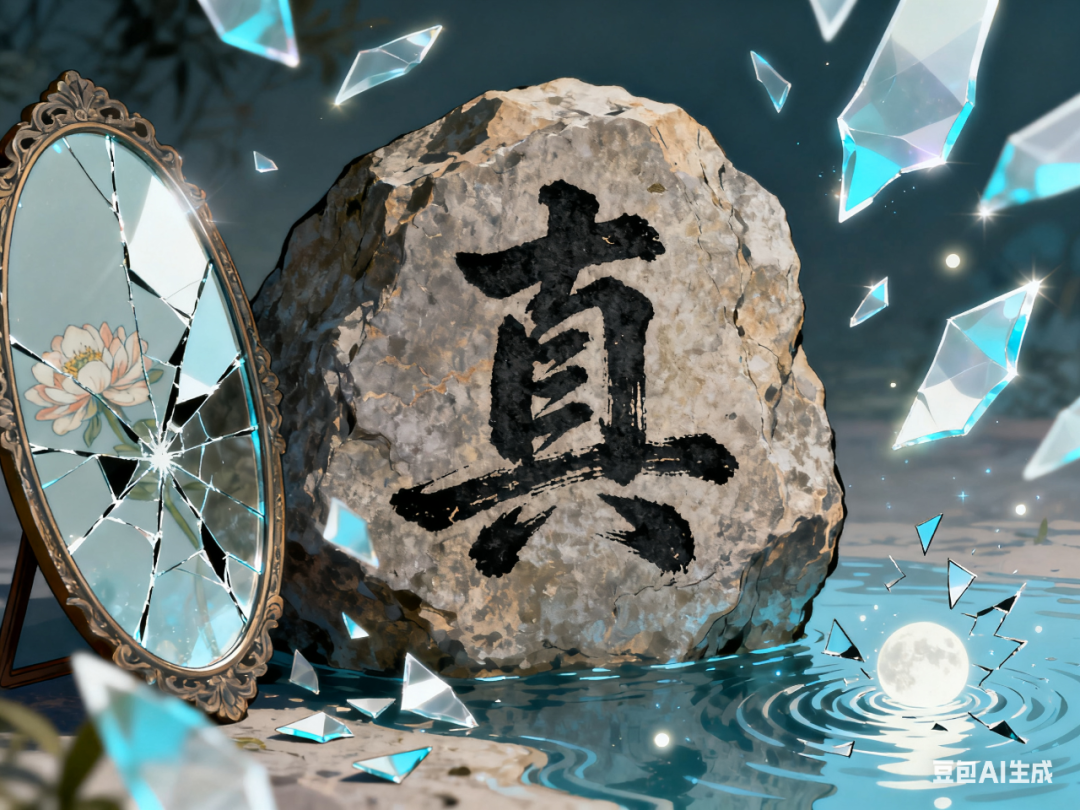

其实老子在《道德经》里早已经说得很清楚:道,是实实在在的存在,只是它超出了我们的感官范围。眼睛看不到,耳朵听不到,手也摸不到,老子称它为“无状之状,无相之相”。它恍恍惚惚,却“其中有信,其中有精,其精甚真”——是真实存在,有精粹的本质,而不是凭空想象的概念。

我们的“六根”(眼、耳、鼻、舌、身、意)能感知的世界非常有限,可超出感知之外的东西,不代表就不存在。就像空气,看不见摸不着,却实实在在滋养着每一个生命;道也是如此,它包裹着万事万物,只是我们得先放下“眼见为实”的执念,才能慢慢贴近它的本质。

老子在《道德经》中经常拿“水”来打比方,来比喻道。

我们来看一看水都有哪些特性?

水是不是从高处往低处流?这就给我们一个启示,就是说我们要谦卑处下。把自己的姿态放低,然后大道这条河流就会流向我们,滋养并且成就我们,这就是自古以来,我们为什么要提倡谦卑处下的原因所在。它不仅仅只是道德的劝说,更是咱们老祖宗通过对客观世界的认知,总结出来的对我们最有利的行为方法。老子在道德经中给我们解释了什么是天道,并且从天道规律中,帮我们总结出一些人道的处世原则。也就是说,如果说天道讲的是道的层面,那么,人道则是术的层面。

万物非我所有,而皆备我所用。这就是我们学道的一个目的,为什么要学道?肯定是为我所用了。

老子为我们总结出谦卑处下,无为不争等处世智慧,很多时候我们都把这个无为理解错了,认为无为就是什么都不做,其实,无为并不是什么都不做。

老子在道德经里面告诉我们,为学者日益,为道者日损,损之又损,以至于无为,无为才能无不为。

什么意思呢?

就是做学问,也就是说我们普通人的学习每天都在增加,都在积累知识,知道更多的东西。但是修道的人却是每天都在减少,每天减少什么呢?减少自己的私欲,减少自己的执念,减少自己的妄念。减少到不能再减少的时候,就达到一种无为的状态,也就是说这个无为是完全没有私心杂念,是一种内心与自然完美契合的一种状态。

这个时候就到了“无为”的境界:不是什么都不做,而是心里没有私心杂念,所思所行都暗合大道,不用刻意勉强,反而事事能成。

孔子说自己“十五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩”。

你看,就连孔子这样的圣人,也要用一辈子的时间,才能达到“从心所欲不逾矩”的状态——随心所欲做事,不用刻意约束自己,可每一句话、每一个动作,都合于道德、顺于规律。

这其实就是道家“无为而无不为”的另一种说法:当内心彻底摆脱了私欲的牵绊,行为自然就符合天道了。

可这份“自然”太难修了,所以儒释道三家才会有那么多“清规戒律”。不是为了束缚人,而是为了帮人“减”掉那些多余的欲望:

佛教说要断“贪嗔痴慢疑”,是怕人被欲望牵着走;

儒家讲“克己复礼”“致良知”,是教人防住自己的私心;

道教说“少私寡欲”“虚极静笃”,是让人守住内心的清明。

这些清规戒律,就是为了防止我们被私欲带偏,校正我们我们逐渐达到无为的境界。

道家称有修为的人为“真人”,“真”字难得——难在不被虚假的东西裹挟,难在守住生命的本真。我们常说“人为”,“人”加“为”就是“伪”,意思是:刻意用私心去做的事,多半是虚浮不实、不能长久的。

人生如梦,这个世界本是虚幻,老子早已看透世界真相,站在更高的维度,为我们指明了修行方向,道德经本质上是升维的智慧,是教你如何消弭问题,而不是解决问题,因为当你看透的时候,问题将不再是问题,何来解决一说?

老子说:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。”很多时候我们做不到“道法自然”,不是能力不够,而是“信”不够——总觉得道看不见摸不着,就放松了对自己的要求,觉得“偶尔违背一次没关系”。可别忘了,“道”是无处不在的,它浑浑沌沌,没有缝隙,我们和万事万物一样,都在它的包裹之中。举头三尺有神明,这里的“神明”,其实指的就是道,它无处不在,无所不在。

所以老子在道德经最后提醒我:,天道无亲,恒与善人。

在这世间行走,最智慧的选择,从来都是顺应天道,而非对抗天道。