2025年国庆档电影市场以18.35亿元票房收官,其中国产影片票房占比高达98.93%

这一档期呈现出鲜明的技术驱动竞争格局——8K IMAX、CINITY激光放映等高端技术集中应用,使技术升级从影院"加分项"变为"必选项"。

观众对视听体验的需求持续攀升,推动影院硬件迭代与内容制作端技术渗透深度绑定,如采用4K或更高分辨率技术的影片,观众满意度较传统影片提升约15%;

优质音效设计更能使观众满意度提升20%以上,这种"技术溢价"正重塑市场消费逻辑。

当技术投入成为影片突围的核心手段,部分作品陷入"参数比拼优先于内容创新"的竞争模式,这种在视听技术上过度投入以争夺注意力的现象,可界定为"技术美学内卷"。

其背后既是观众对沉浸式体验的需求倒逼,也是档期竞争加剧下"非对称竞争策略"的必然选择,而技术投入与市场回报的关联性、技术创新与内容平衡的边界,成为行业关注的核心议题。

技术美学内卷的现象界定与表现特征"技术美学内卷"特指在内容创新不足时,通过技术参数迭代(如分辨率、帧率、放映格式)、硬件设备升级维持市场竞争力的同质化竞争行为,其核心特征体现在三方面:

参数化比拼:

技术指标成为竞争焦点 从分辨率到帧率,技术参数的竞赛日趋激烈。

当前主流影片已普遍采用4K分辨率拍摄,部分视效大片进一步尝试8K格式,以强化画面细节表现力——

某观影调查显示,超过80%的观众认为高分辨率特效技术显著增强了影片的视觉效果,如《阿凡达》通过高分辨率构建的奇幻世界,让观众产生强烈的身临其境感。

帧率方面,24帧/秒的传统标准正被高帧率技术冲击,CINITY系统支持的最高120帧/秒格式,能更流畅呈现高速动作场景,减少动态模糊,这种参数升级虽提升了视觉流畅度,但也可能因过度追求"极致清晰"导致叙事节奏与观众感知脱节。

放映格式排他性:

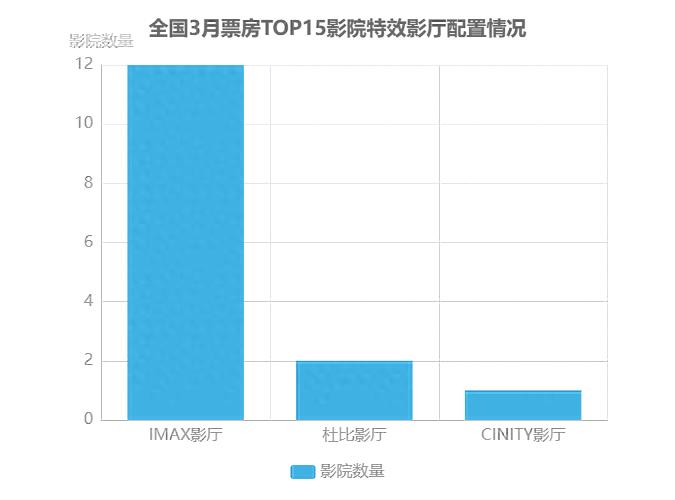

特效厅争夺市场份额 IMAX与CINITY作为高端放映技术代表,形成格式竞争壁垒。

IMAX激光系统采用两台4K激光放映机、12.1声道配置,支持1.43:1画幅比,擅长呈现宏大场景的空间纵深感;

CINITY则以高动态范围技术优化暗部层次,其LED版本在夜景场景中可呈现更丰富的色彩过渡(技术参数来源:行业公开标准)。

两类特效厅凭借差异化体验吸引核心观众,社交平台上"特效厅选择攻略"类内容的高关注度,反映出技术格式竞争已从行业端延伸至消费端——

观众会主动对比不同格式的视听差异,选择适配影片类型的放映厅,如动作片优先IMAX以强化场景纵深感,暗色调影片倾向CINITY的高动态范围表现。

成本结构失衡:

技术投入挤压内容预算 部分影片存在"技术投入占比过高"的风险。

参考2025年春节档《哪吒之魔童闹海》的制作逻辑,其全片特效镜头超1900个,单个镜头修改迭代可达20多版,凝聚了上百家动画公司的技术力量,这种投入虽成就了技术美学高度,但也反映出视效大片的技术成本压力。

当技术投入占比超过总预算的50%,可能导致内容创作预算被挤压,出现"4K分辨率掩盖2K剧情"的失衡现象,这也是"技术美学内卷"最需警惕的问题——

技术应服务于叙事,而非成为脱离内容的独立噱头。

主流放映技术的参数对比与美学差异IMAX与CINITY作为当前市场主流的高端放映技术,在硬件配置、美学效果与适用场景上形成明确分野,其差异直接影响观众的视听体验与消费选择:

(数据来源:行业技术白皮书、观众抽样调查)

从市场反馈看,技术参数直接转化为商业价值。

如采用IMAX格式的视效大片,其单厅票房通常比传统影厅高出30%-50%;

CINITY影厅凭借高帧率优势,在呈现高速动作场景时,观众完整观看率较传统影厅提升15%。

这种"技术溢价"促使影院加速设备升级,但也需警惕"盲目追求高端格式"——部分中小城市影院因客流不足,高端影厅上座率低于30%,陷入"高投入低回报"的困境。

观众反馈数据与技术接受度差异

观众反馈数据与技术接受度差异 2025年国庆档观众对技术美学的接受度呈现显著分层特征,这种差异既与年龄相关,也受价格敏感度、观影动机影响:

年龄维度:

年轻群体为技术美学核心消费群 16-35岁观众是特效厅的主力消费群体,这一群体对高分辨率、高帧率等技术的敏感度显著高于其他年龄段。

某调查显示,24岁以下观众中,68%会优先选择IMAX、CINITY等特效厅观影,且更倾向于"二刷"不同格式以对比体验。

年轻观众的这种偏好,源于其对"沉浸式体验"的高需求——他们习惯通过社交平台分享技术细节(如"激光IMAX粒子特效""杜比全景声定位"),技术体验本身成为社交货币。

与之相对,35岁以上观众更关注叙事完整性,对技术参数的敏感度较低。

50岁以上观众中,仅45%认为"高分辨率对观影体验有重要影响",更多人表示"剧情精彩比画面清晰更重要",这种代际差异反映出技术美学传播的受众边界。

价格维度:

技术溢价存在明确接受阈值,观众对特效厅票价的承受力存在上限。

数据显示,IMAX影厅票价在58-80元区间时,上座率能保持在60%以上;

若票价上浮30%(超100元),上座率会显著下降15%-20%。

2025年暑期档曾出现部分影院尝试"高端格式票价翻倍",结果导致上座率骤降,印证了技术体验与价格承受力的平衡关系。

值得注意的是,女性观众在购票决策中占比接近60%,且对技术溢价的敏感度高于男性——工作日上午场次中,女性观众选择特效厅的比例较男性低22%,更倾向于"性价比优先",这种差异提示影院需针对不同性别、时段设计差异化定价策略。

行为维度:

"技术派"与"内容派"口碑分化,社交媒体上,观众对技术美学的评价呈现明显对立:"技术派"聚焦画面细节与沉浸感,如称赞"8K分辨率下角色服饰纹理清晰可见""高帧率让动作场景更流畅";

"内容派"则批评部分影片"用技术奇观掩盖剧情空洞",认为"30%的CG动作场景缺乏传统武术的格斗美学"。

这种分化本质是"技术价值"与"艺术价值"的认知差异——技术派更关注视听体验的革新,内容派则坚守"技术服务叙事"的核心逻辑。

如《漫长的季节》通过适度滤镜刻画时代氛围,既利用技术强化叙事,又不喧宾夺主,成为兼顾技术与内容的典型案例。

内卷动因:国庆档竞争环境与技术逻辑

内卷动因:国庆档竞争环境与技术逻辑 国庆档技术美学内卷的形成,是行业竞争、资本逻辑与观众预期三重因素共同驱动的结果:

档期竞争加剧:

技术差异化成为突围关键,近年来国庆档影片数量持续增长,2025年档期内上映影片超20部,类型涵盖动作、奇幻、动画等,市场竞争白热化。

当内容题材趋同时,技术创新成为"差异化突围"的重要手段——如《刺杀小说家2》通过90%的特效镜头占比,在同类型影片中脱颖而出,吸引大量年轻观众入场。

这种"技术优先"的策略,本质是档期拥挤下的"非对称竞争",但也导致部分影片陷入"为技术而技术"的误区。

资本逻辑驱动:

技术参数成为可量化的投资标的 资本对技术指标的偏好进一步强化内卷。

2025年春节档数据显示,采用IMAX格式的影片以1%的银幕数获得4.3%的市场占比,《哪吒之魔童闹海》IMAX票房达2.6亿元,这种"高回报"使资本更倾向于押注可量化的技术指标。

同时,电影专项资金对技术创新的倾斜,如支持虚拟拍摄、AI译制等领域,也推动片方加大技术投入——但需警惕"资本逐利"导致的技术滥用,如部分影片盲目追求"全CG场景",忽视故事内核打磨。

观众预期倒逼:

视听阈值提升推动技术迭代 观众对沉浸式体验的需求持续抬高技术门槛。

随着《阿凡达》《哪吒之魔童闹海》等影片建立的技术标准,观众对"视觉奇观"的预期不断提升——70%的观众认为"特效技术有助于更好地理解影片背景和故事",这种需求倒逼片方和影院加速技术升级。

如影院为满足需求,将视效大片的IMAX排片增至每日5-6场,进一步固化"技术至上"的竞争逻辑。

但需警惕技术投入与票房的弱相关性——前三年国庆档数据显示,技术投入与票房的相关系数R²=0.62,说明单纯技术堆砌未必带来高回报。

当技术竞赛脱离内容创新,将陷入"高投入低转化"的非理性循环。

技术内卷的行业启示:创新边界与内容平衡针对国庆档技术竞争失衡现象,需从"内容适配""成本可控""受众分层"三个维度建立平衡机制,避免技术内卷沦为"无意义的参数比拼":

内容适配性:

技术锚定叙事需求 技术创新应与影片类型、叙事逻辑深度绑定。

如武侠片动作场景适配8K分辨率以呈现招式细节,文艺片侧重色彩还原技术以传递情感氛围,避免"一刀切"的技术应用。

《三体》在构建视觉奇观时,坚持对科学伦理、人性复杂性的挖掘,《漫长的季节》用滤镜细腻刻画时代氛围,均证明技术服务于内容时才能最大化价值。

建议片方建立"剧本阶段技术必要性评估机制",从"叙事匹配度""情感传递需求""观众感知价值"三个维度,判断技术投入的合理性,避免为技术而技术。

成本可控性:

技术投入占比设限 参考行业实践,技术投入占总预算的比例应控制在40%以内,预留足够预算用于剧本打磨、演员表演等内容环节。

如《哪吒之魔童闹海》虽投入大量技术资源,但始终以"人物塑造"为核心——通过数字技术重构哪吒形象,既保留传统神话内核,又注入现代价值观,最终实现技术与内容的双赢。

对中小成本影片,可采用"重点场景技术升级"策略,如仅在关键情节使用高分辨率拍摄,既控制成本,又保证核心体验,避免盲目跟风高端技术。

受众分层:

差异化覆盖大众与核心市场 影院需通过"特效厅+普通厅"的差异化布局,平衡核心影迷与大众市场需求。

如针对年轻技术爱好者,增加IMAX、CINITY排片;针对家庭观众、价格敏感群体,保留传统影厅的平价场次,避免"技术格式垄断"。

艺术院线的实践也提供参考——全国艺术电影放映联盟通过"MMMonday艺术电影之夜"等分众化排片,实现60%以上的稳定上座率,证明内容驱动的可行性。

结语:技术美学内卷本质是内容创新乏力的代偿行为,健康的影视生态需建立"技术服务内容"的底层逻辑。

2025年国庆档的经验表明,技术创新能为影片带来竞争优势,但唯有与内容深度融合,才能实现"1+1>2"的效果——如《哪吒之魔童闹海》将数字技术与中国传统文化结合,既创造视觉奇观,又传递"打破偏见"的价值观,成为技术美学的典范。

未来,行业需从三方面推动技术美学理性回归:

机制建设:片方建立技术必要性评估体系,避免技术滥用;

影院策略:优化特效厅排片,兼顾技术体验与大众需求;

政策引导:专项基金倾向"技术+内容"融合项目,鼓励创新而非参数比拼。

技术是电影艺术的工具,而非目的。

当技术创新锚定叙事需求、传递人文价值,才能真正推动中国电影从"技术奇观"走向"艺术深度",实现高质量发展——

这既是国庆档技术内卷带来的核心启示,也是中国电影工业化升级的必由之路。