在我们的日常认知里,宇宙138亿年的年龄是个已经“板上钉钉”的结论。这个数字写进了科普书,印在了天文图册里,甚至成为许多人对宇宙最根深蒂固的认知。然而,最近的一项最新研究,却像一颗深水炸弹,投进了科学界的湖面:宇宙的真实年龄可能不是138亿年,而是高达270亿年!这个结论一旦被更多验证,将不仅仅是多出132亿年的问题,而是意味着我们对宇宙起源、演化,甚至对“我们从何而来”的整个理解,都可能需要被重新书写。听起来是不是有点“颠覆三观”?那我们就从头来看看,这到底是怎么回事。

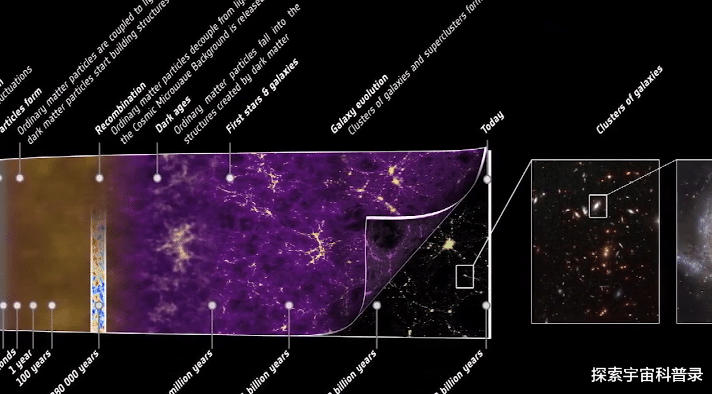

人类第一次认真思考“宇宙多大、多老”时,其实靠的不是望远镜,而是数学。20世纪初,天文学家爱德文·哈勃通过观测,发现了一个惊人的现象:遥远的星系正在以极快的速度远离我们。这就好比你在一块气球点上一个个“星系”,然后给气球充气——随着气球膨胀,点与点之间都会渐渐拉远。这个发现让科学家意识到:宇宙不是静止的,而是在不断膨胀。既然在膨胀,就能“往回倒带”——把星系的运动轨迹一路推算回去,就会得到一个所有星系都“挤在一起”的起点,这就是所谓的大爆炸。后来,随着技术进步,科学家又捕捉到了宇宙大爆炸遗留下来的“余温”——一种来自四面八方的微弱电磁波,这就是著名的宇宙微波背景辐射。这道来自宇宙各个方向的“回声”像一张古老的照片,保存着宇宙胎儿期的温度与密度印记。科学家分析这张照片上的细微斑点与起伏,借助严格的物理模型,把早期宇宙的条件和演化历史反推出来,科学家们得出了一个近乎一致的结论:宇宙的年龄大约是138亿年。

138亿年,这个数字在科学界已经流传了几十年,被反复验证,也被写进了无数教科书。乍一看,它似乎已经牢不可破。可科学的本质,恰恰就是在不断推翻和修正旧结论。就像地球曾被认为是宇宙的中心,直到哥白尼和伽利略的出现才改写了人类的认知;今天的“138亿年”,也未必就是最终答案。它或许只是人类理解宇宙的一份“阶段性成果”。这一次提出质疑的,是加拿大渥太华大学的物理学家——拉詹德拉·古普塔。他认为,宇宙并不一定如“标准宇宙学模型”所描述的那样,完全由普通物质、冷暗物质和暗能量支配。他引入了一种“共变耦合常数”的概念。这听起来很学术,但简单理解就是——他认为宇宙的基本常数可能会随时间变化,而不是一成不变的。在这种新假设下,他重新推导了宇宙的演化历史,结果得出的宇宙年龄不是138亿年,而是惊人的270亿年。这并非凭空想象,他之所以敢提出宇宙更古老的观点,是因为现行的宇宙学模型也存在一些解释不了的现象:首先:古老星系之谜:在詹姆斯·韦布空间望远镜的观测中,科学家发现一些星系的形成时间竟然接近甚至早于“138亿年宇宙”的极限。如果宇宙真的只有138亿年,这些星系似乎就成了“不可能存在”的天体。

其次:宇宙膨胀加速度问题:现有模型认为宇宙是在加速膨胀,但实际观测结果有时比理论预期更快,最后:暗物质与暗能量的谜团:这两样东西占据了宇宙能量密度的95%以上,但迄今为止,人类对它们的存在没有任何直接证据。它们更像是“为了解释观测结果而引入的假设”。古普塔的模型,恰好能够在一定程度上解释这些疑点。看到这里,你可能会问:如果宇宙真的有270亿年,那么一切会发生怎样的改变?这个问题的答案,远不止是“数字翻倍”那么简单,它背后蕴含的震撼,足以颠覆我们对宇宙与自我的理解。首先:大爆炸或许只是“一个章节”。在传统的138亿年模型里,大爆炸被视为宇宙的开端,但如果宇宙更古老,大爆炸可能只是一段漫长历史中的某个“高潮情节”,而不是全书的序章。其次:更古老的宇宙,意味着生命的机会更多。如果宇宙的年龄被拉长到270亿年,那么孕育与演化生命的时间也被大大延展。那些在138亿年模型下被认为“过于复杂,来不及出现”的星系、恒星系统,或许在更古老的宇宙里就有充足的时间孕育生命。甚至,外星智慧文明也可能在漫长的星河深处悄然生长。

正如一些科学家所说,宇宙越古老,外星文明出现的可能性就越大。再次:人类的渺小被放大到了极致。在138亿年的宇宙里,人类文明不过是最后几千年的“尾声”;在270亿年的宇宙里,我们的存在则更像是历史长河中的一瞬闪光。那种“沧海一粟”的感觉,会被放大到令人战栗的层次。最后:宇宙学可能被彻底改写。如果暗物质和暗能量这些曾经的“基石”被新的理论替代,那么现代宇宙学就将进入一个全新的纪元。科学家们或许需要推倒重来,重新书写物理学的“圣经”。所以,宇宙到底是138亿岁,还是270亿岁?今天我们还没有最终答案。但可以肯定的是:每一次挑战旧有认知的发现,都是人类文明勇敢地向未知跨出的脚步。也许,宇宙真正要告诉我们的,不是它究竟有多老,而是一个更深刻的问题——在有限的生命里,我们该如何寻找属于自己的无限。对此,你们有怎样的看法呢?欢迎在评论区分享你的想法,感谢大家观看,我是探索宇宙,我们下期再见。

评论列表