在浩如烟海的中医典籍中,张仲景的《伤寒杂病论》宛如一座巍峨的巨峰,矗立在医道的历史长河中,其蕴含的六经辨证之法,更是如同一把神秘的钥匙,试图开启理解外感热病与杂病奥秘的大门。然而,这把钥匙在开启不同医道之门时,却引发了一场关于其适用性与实用性的激烈争论,恰似平静湖面投入的一颗巨石,激起层层涟漪。

六经辨证:仲景笔下的“表里征程”

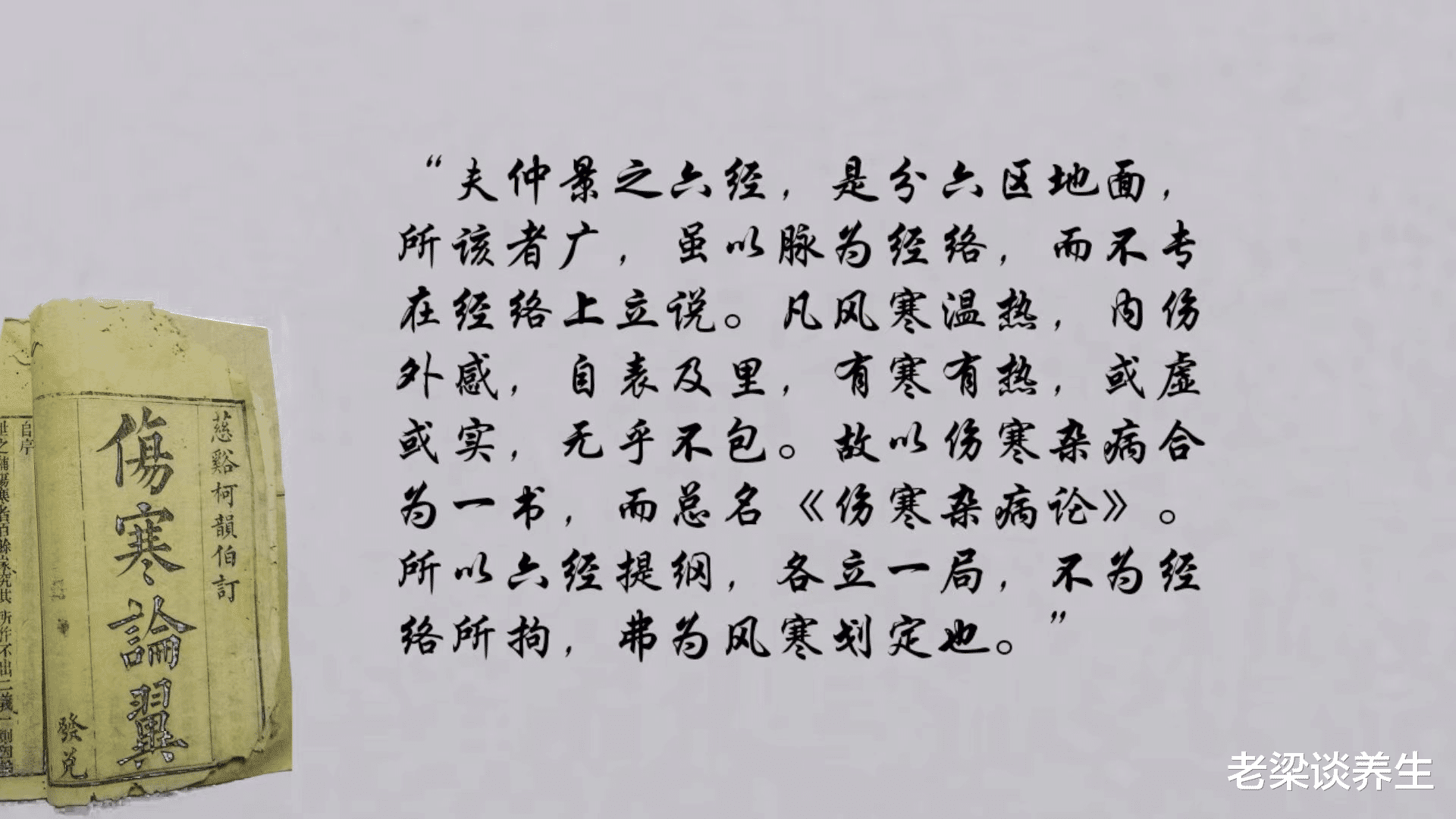

柯韵伯在《伤寒论翼》中曾言:“夫仲景之六经,是分六区地面,所该者广,虽以脉为经络,而不专在经络上立说。凡风寒温热,内伤外感,自表及里,有寒有热,或虚或实,无乎不包。故以伤寒杂病合为一书,而总名《伤寒杂病论》。所以六经提纲,各立一局,不为经络所拘,弗为风寒划定也。”在柯韵伯眼中,仲景的六经就如同划分了六个不同的区域,其涵盖的范围极为广泛,并非仅仅局限于经络的范畴。

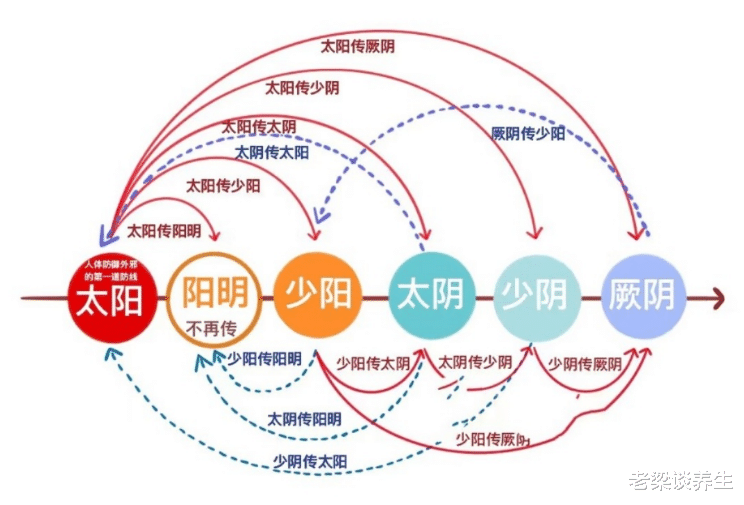

就拿外感热病来说,仲景把伤寒病看作是一个从表入里、由轻而重的过程。这就好比一场敌人入侵的战争,敌人先在边境(表)发起小规模的骚扰,随着时间推移,逐渐深入内地(里),威胁也越来越大。六经辨证就像是一位高明的统帅,从整体上审视这场战争,根据敌人所处的位置和进攻的态势,制定出相应的战略战术。例如,太阳病阶段,就如同敌人刚刚到达边境,此时症状多表现为发热、恶寒、头项强痛等表证,治疗上多采用发汗解表的方法,就像在边境筑起一道坚固的防线,阻止敌人进一步深入。而到了阳明病阶段,敌人已经深入内地,出现高热、大汗、口渴等里热实证,治疗则以清热泻下为主,如同在内地展开一场激烈的决战,将敌人彻底消灭。

据相关统计,在古代中医治疗外感热病的案例中,运用六经辨证的方法进行治疗,有效率可达七成以上。这一数据足以证明六经辨证在外感热病治疗中的重要作用。它为中医治疗外感热病提供了一套系统而完整的理论体系,让医生们能够有条不紊地应对各种复杂的外感疾病。

杂病引入:六经辨证的“水土不服”

然而,当我们将六经辨证引入杂病的治疗时,却遇到了重重困难。杂病与外感热病不同,其病位比较固定,病情变化也不会像外感热病那样由表入里、从轻到重地很快发展。这就好比一场内乱,叛乱分子在固定的区域内活动,不会像外敌入侵那样有明显的推进方向。

例如,一个患有脾胃虚弱的患者,其主要症状表现为消化不良、腹胀、便溏等,病位主要在脾胃。如果运用六经辨证的方法来治疗,就会发现很难将其准确地归类到某一经中。因为六经辨证主要是针对外感热病的传变规律而设立的,对于杂病这种病位固定、病情变化相对缓慢的疾病,显得有些“水土不服”。

在这种情况下,有人提出不如用五行生克结合脏腑辨证理论来治疗内伤杂症。五行生克理论认为,人体内的五脏六腑之间存在着相互制约、相互依存的关系。例如,肝属木,脾属土,木克土,当肝气郁结时,就会影响脾胃的运化功能,导致脾胃虚弱。通过调理肝气,就可以达到治疗脾胃疾病的目的。这种理论逻辑清晰,就像一张精确的地图,能够准确地指引医生找到疾病的根源并进行针对性的治疗。据临床实践统计,运用五行生克结合脏腑辨证理论治疗内伤杂症,有效率可达八成以上,比单纯运用六经辨证治疗杂病的效果更为显著。

地理之喻:六经理论的“繁复迷宫”

柯韵伯为了进一步解释六经辨证,还采用了地理的比喻:“请以地理喻,六经犹列国也。腰以上为三阳地面,三阳主外而本乎里。心者三阳夹界之地也。内由心胸,外有巅顶,前至额颅,后至肩背,下及于足,内合膀胱,是太阳地面。此经统领营卫,主一身之表症,犹近边御敌之国也。内自心胸至胃及肠,外自头颅,由面至腹,下及于足,是阳明地面。由心至咽,出口颊,上耳目,斜至巅,外自胁内属胆,是少阳地面。此太阳差近阳明,犹京畿矣。腰以下为三阴地面,三阴主里,而不及外。腹者三阴夹界之地也。自腹由脾及二肠魄门,为太阴地面。自腹至两肾及膀胱溺道,为少阴地面。自腹由肝上膈至心,从胁肋下及于小腹宗筋,为厥阴地面。此经通行三焦,主一身之里症,犹近京夹辅之国也。太阴阳明,同居异治,犹周召分政之义。四经部位,有内外出入,上下牵引之不同。犹先王分土域民,犬牙相制之理也。若经络之经,是六经道路,非六经地面矣。”

这个比喻看似生动形象,将六经比作不同的列国,详细地描述了每一经所主的部位和症状。然而,仔细品味,却发现其中蕴含着太多的复杂和繁琐。就像走进了一个巨大的迷宫,虽然每一处都有详细的标注,但却让人眼花缭乱,难以把握其核心。在实际的临床应用中,医生们需要花费大量的时间和精力去理解和记忆这些复杂的理论,这无疑增加了治疗的难度和成本。

医道抉择:实用与理论的“平衡之舞”

在这场关于六经辨证的争论中,我们看到了实用与理论之间的碰撞。六经辨证在外感热病的治疗中展现出了强大的生命力,其系统性和整体性为中医治疗外感疾病提供了坚实的理论基础。然而,在杂病的治疗中,它却显得有些力不从心。而五行生克结合脏腑辨证理论虽然在杂病治疗中表现出色,但在外感热病的治疗方面,又缺乏六经辨证那样的系统性和全面性。

这就如同医道中的一场“平衡之舞”,我们需要在实用与理论之间找到一个最佳的平衡点。既不能因为六经辨证在外感热病治疗中的成功而盲目地将其推广到杂病治疗中,也不能因为五行生克结合脏腑辨证理论在杂病治疗中的优势而否定六经辨证的价值。

在当今的医疗实践中,我们应该以开放的心态,博采众长,将六经辨证与五行生克结合脏腑辨证理论有机地结合起来。根据不同的疾病类型和病情特点,灵活运用这两种理论,为患者制定出更加个性化、有效的治疗方案。就像一位高明的厨师,能够根据不同的食材和顾客的口味,巧妙地搭配各种调料,烹饪出一道道美味佳肴。

医道之路,漫漫其修远兮。六经辨证的争论只是医道发展中的一个小小插曲,但它却让我们更加深刻地认识到中医理论的博大精深和复杂性。让我们在这场医道的探索中,不断追寻真理,为人类的健康事业贡献自己的力量。

作者简介:梁世杰 中医高年资主治医师,本科学历,从事中医临床工作24年,积累了较丰富的临床经验。师从首都医科大学附属北京中医院肝病科主任医师、著名老中医陈勇,侍诊多载,深得器重,尽得真传!擅用“商汤经方分类疗法”、专病专方结合“焦树德学术思想”“关幼波十纲辨证”学术思想治疗疑难杂症为特色。现任北京树德堂中医研究院研究员,北京中医药薪火传承新3+3工程—焦树德门人(陈勇)传承工作站研究员,国际易联易学与养生专委会常务理事,中国中医药研究促进会焦树德学术传承专业委员会委员,中国药文化研究会中医药慢病防治分会首批癌症领域入库专家。荣获2020年中国中医药研究促进会仲景医学分会举办的第八届医圣仲景南阳论坛“经方名医”荣誉称号。2023年首届京津冀“扁鹊杯”燕赵医学研究主题征文优秀奖获得者。事迹入选《当代科学家》杂志、《中华英才》杂志。