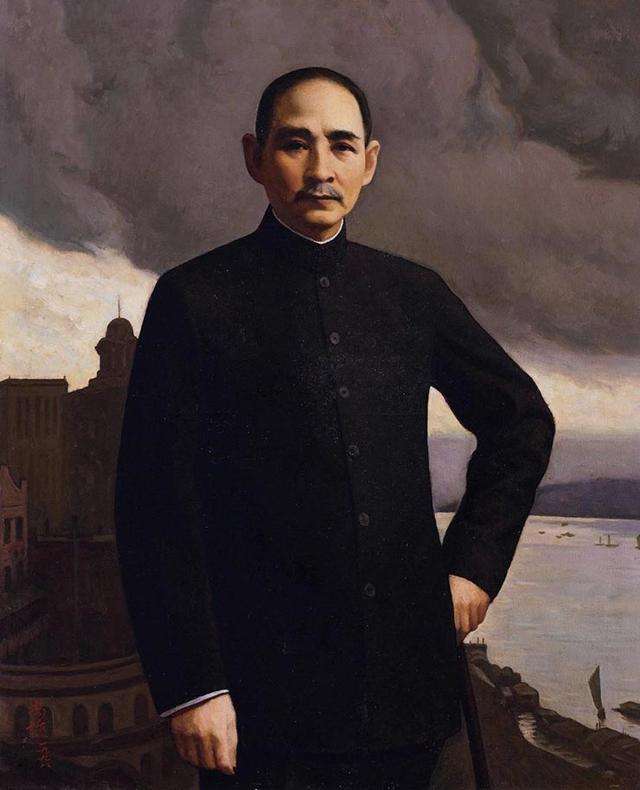

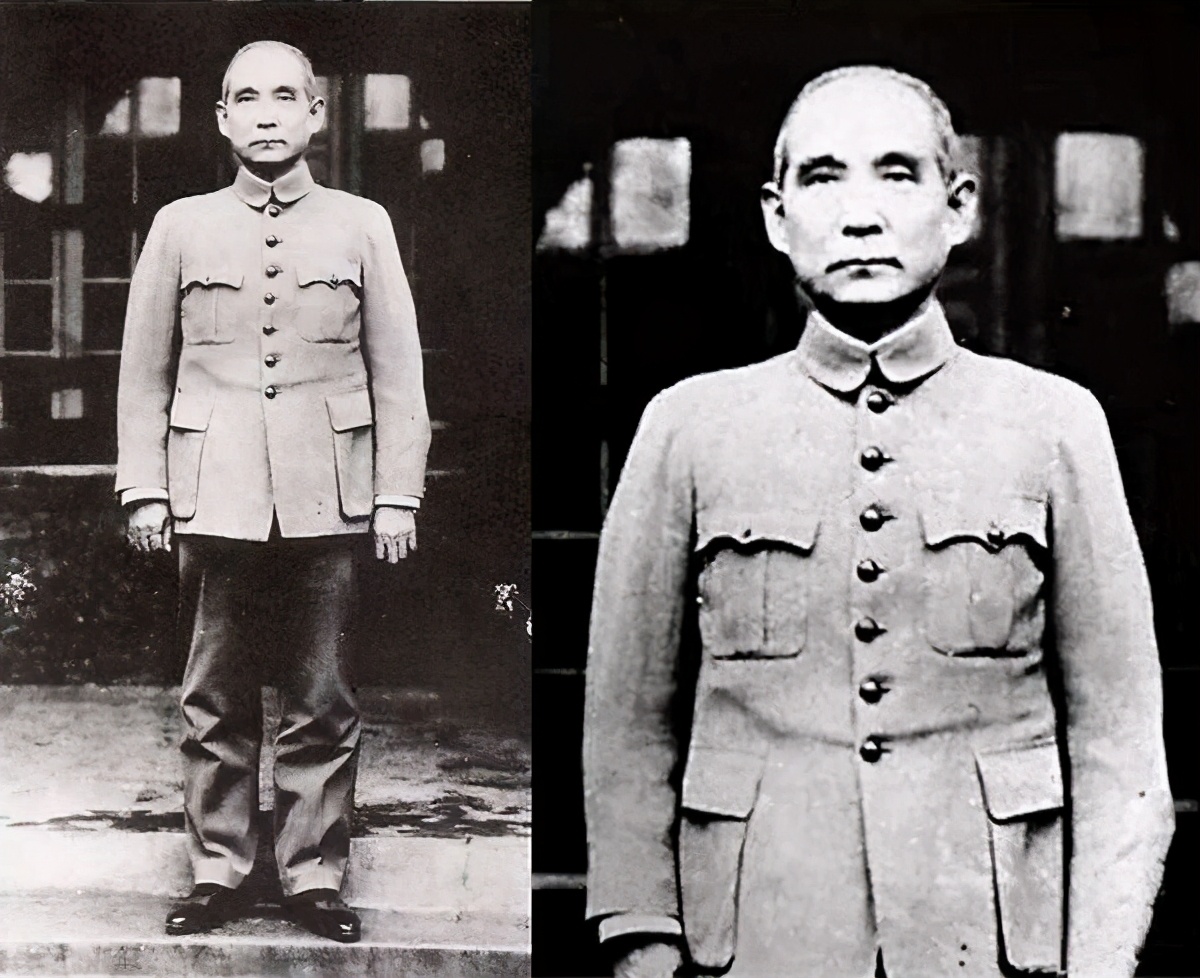

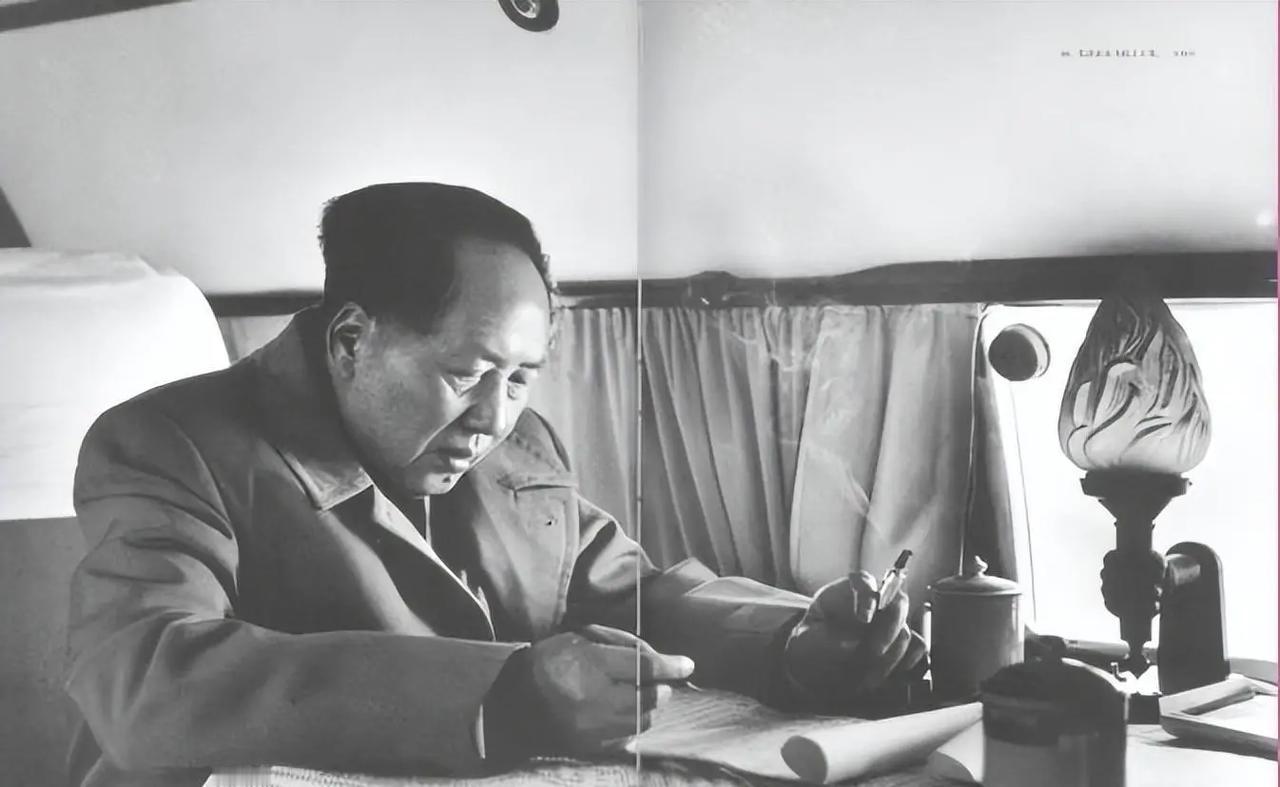

1902 年夏天,上海法租界的一间小屋里,两壶黄酒下肚,孙中山突然抓起筷子在桌上画了三条线,对着对面的章太炎说:“要让中国在亚洲站稳脚跟,甚至当大哥,得先把首都挪三个地方 —— 先武昌,再西安,最后伊犁!”

这话在当时听着跟疯话似的:武昌是长江边的重镇,西安是早过气的古都,伊犁更是边疆小城,哪一个都没法跟北京、南京比。可仔细琢磨就会发现,孙中山这不是瞎想,是把中国的地缘战略、资源布局、民族凝聚全算透了。今天就用大白话拆解,为啥孙中山觉得这三座城能撑起中国的 “亚洲大哥” 梦,这背后藏着怎样的远见和遗憾。

一、第一站:武昌 —— 把中国的 “钱袋子” 和 “交通命脉” 攥手里孙中山选武昌当第一步的首都,可不是因为辛亥革命从这儿爆发,而是这地方天生就是 “中国的肚脐眼”—— 不管是管中原、控长江,还是搂钱袋子,都顺手得不行。

(一)“九省通衢” 不是吹的,水陆空都能 “一键直达”武昌、汉口、汉阳三镇连在一起,长江和汉水在这儿交汇,这地理位置简直是老天爷赏饭吃。你打开地图看:往西走,长江水道直通重庆、成都,能把四川的粮食、矿产运出来;往北走,经汉水到襄阳、南阳,能辐射河南、陕西;往南走,湘江、赣江两条支流,把湖南、江西的资源往这儿聚;往东更不用说,顺着长江直抵南京、上海,跟沿海港口无缝衔接。

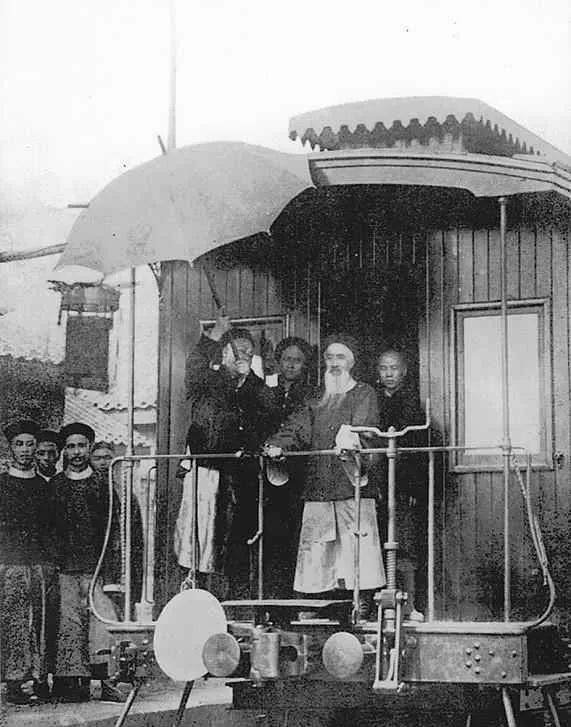

清末民初那会儿,还没高铁飞机,水路就是 “高速公路”。汉口码头的桅杆能密到挡住太阳,光外国租界就有 5 个,英国的鸦片、美国的棉布、日本的火柴,都从这儿往内地运;中国的茶叶、丝绸、瓷器,也从这儿装船出海。孙中山在《建国方略》里算过一笔账:“汉口的货物吞吐量,抵得上半个上海,要是把首都放这儿,全国的物资三天内都能调过来。”

除了水路,陆路也牛。1906 年京汉铁路通车,武昌一下子成了南北铁路的枢纽 —— 从武昌坐火车到北京只要两天,到广州三天,到上海一天半。后来粤汉铁路修通,更是把华南和华中连在了一起。孙中山说:“武昌是中国的‘指臂之会’,胳膊肘往哪儿拐,手就能伸到哪儿。” 有这样的交通,首都放这儿,管全国都跟 “调兵遣将” 似的方便。

光有交通还不够,首都得有 “造血能力”,武昌恰好是清末民初中国的 “工业重镇” 和 “粮仓门口”。

先看粮食:武昌周围是长江中游平原,洞庭湖、鄱阳湖两大粮仓就在旁边,湖南、湖北自古就是 “湖广熟,天下足”。民国初年,光湖北一省的粮食产量,就能养活全国 1/5 的人。首都放这儿,不用愁粮食供应,这在战乱年代可是天大的优势。

再看工业:1890 年张之洞在汉阳建了汉阳铁厂,这是中国第一家现代化钢铁厂,后来还建了兵工厂。汉阳兵工厂造的 “汉阳造” 步枪,从辛亥革命用到抗日战争,成了中国军队的 “标配”。孙中山算了算:“武昌有铁厂、有兵工厂,能造枪造炮造铁路钢轨,这才是国家的‘硬骨头’。把首都放这儿,既能自己造武器,又能修铁路,全国的工业都能跟着起来。”

更关键的是,武昌当时已经成了 “南方的政治中心”。辛亥革命从这儿打响,各省纷纷响应,武昌一下子成了 “革命圣地”,号召力远超北京的北洋政府。孙中山觉得:“把首都定在武昌,既能团结南方各省,又能通过交通和工业辐射北方,慢慢把全国拧成一股绳。这一步走对了,中国的‘基本盘’就稳了。”

二、第二站:西安 —— 用 “汉唐气象” 聚人心,把边疆攥成拳头要是说武昌是 “稳住中原的根基”,那西安就是 “镇住西北的定海神针”。孙中山选西安,不是图它的历史名气,而是看中了它能 “振国民精神”“控边疆万里” 的战略价值。

(一)十三朝古都的 “精神 buff”,能扛住民族士气清末民初那会儿,中国刚经历了甲午战争、八国联军侵华,老百姓的士气低到了谷底,连很多知识分子都觉得 “中国要完了”。孙中山认为,要想让中国人重新抬起头,得找个有 “帝王气” 的地方当首都,西安就是最佳选择。

你想想,周秦汉唐都在西安建都,中国最辉煌的时代全在这儿:周公制礼作乐,奠定了中国的文化根基;秦始皇统一六国,建立了第一个中央集权王朝;汉武帝派张骞出使西域,把中国的影响力扩展到中亚;唐太宗开创贞观之治,长安成了世界上最大的城市,各国使节都来朝拜。孙中山说:“长安自古帝王州,迁都到这儿,就是要告诉全世界,中国不是软柿子,我们有过比你们还辉煌的历史,现在照样能站起来!”

这种 “精神 buff” 可不是虚的。1932 年伪满洲国成立,日本想分裂中国,国民党当时真动了迁都西安的念头。《大公报》主笔张季鸾写了篇社论:“汉唐气象今犹在,何必东京觅封侯?” 意思是我们有西安这样的古都,有老祖宗的骨气,犯不着怕日本人。这篇社论一发表,全国上下群情激愤,很多青年学生自发去西安请愿,要 “以长安为根基,抗击日寇”。可见西安的 “历史感召力”,能瞬间把中国人的民族凝聚力拉满。

(二)西北 “战略支点”,北控蒙古、西扼新疆除了精神层面,西安的地理位置对 “稳定边疆” 太重要了。清末的时候,新疆、蒙古都面临被外国势力渗透的危险:俄国想占新疆,英国想染指西藏,蒙古也有人搞 “独立”。孙中山看透了:“中国的边疆问题,核心在西北。要是西北稳不住,中国就成了‘半身不遂’。”

西安正好是西北的 “门户”:往西北走,经宝鸡、天水到兰州,再往西就是河西走廊,直通新疆;往北走,经延安、榆林到包头,能控制蒙古;往西南走,经汉中、广元到成都,能连接西藏。孙中山在地图上比划着说:“西安就像一个‘十字路口’,往哪儿走都能到边疆。把首都放这儿,就能把军队、物资快速调到新疆、蒙古、西藏,让外国势力没机会插手。”

当时西安也不是 “光有历史没实力”。左宗棠西征的时候,就在西安设了军械所,造枪炮支援前线;陕商帮虽然没落了,但驼队还能把茶叶、丝绸卖到中亚;民国初年,西安的纺织业、面粉业也发展起来了,能养活周边的人口。孙中山觉得:“西安有兵工厂、有商路、有粮食,再加上历史名气,既能当西北的军事重镇,又能当文化中心。这一步走对了,中国的‘边疆线’就稳了。”

如果说武昌和西安还是 “在中国境内选首都”,那孙中山选伊犁,简直是 “跳出中国看亚洲” 的神操作。这地方现在听着偏远,当年可是丝绸之路上的 “国际港口”,孙中山觉得,要当 “亚洲大哥”,就得把首都放在这 “亚洲的十字路口”。

(一)“亚欧大陆桥” 的关键节点,往西能摸到中亚、南亚伊犁河谷位于新疆西北部,跟哈萨克斯坦接壤,是丝绸之路上最关键的通道之一。你打开世界地图看:从伊犁往西走,翻过天山就是中亚的费尔干纳盆地,再往西到撒马尔罕、布哈拉,都是古代丝绸之路的重镇;往南走,经喀什、帕米尔高原到印度,能连接南亚;往北走,经阿勒泰到西伯利亚,能通俄国。孙中山说:“伊犁是‘亚洲中央车站’,把首都放这儿,中国就能成为欧亚大陆的‘交通枢纽’。”

这话不是吹牛。左宗棠抬着棺材收复新疆时,就在伊犁河畔设了行营,因为从这儿调兵到南疆、北疆都方便;杨增新主政新疆那会儿,伊犁将军府的关税收入能顶半个省的财政,因为中亚的商人都来这儿做买卖,俄国的皮毛、印度的棉花、中国的茶叶,都在这儿交易。孙中山算了算:“要是把首都放伊犁,修铁路连接中亚、南亚,中国的商品能卖到欧洲,欧洲的技术能传到中国,这才是‘亚洲大哥’该有的样子 —— 不是靠打仗,是靠贸易和交通,把亚洲国家都团结在身边。”

(二)“战略纵深” 无敌,北制俄国、南控印度除了交通和贸易,伊犁的 “战略安全” 也是孙中山看重的。清末民初,俄国和英国是中国最大的外部威胁:俄国想占东北和新疆,英国想占西藏和云南。孙中山觉得,把首都放伊犁,就能 “以攻为守”,同时牵制这两个国家。

他解释说:“伊犁河谷四面环山,易守难攻,敌人想打进来不容易;但我们从这儿出去,往北约俄国,往南能控印度,往西能影响中亚。俄国要是敢在东北搞事,我们从伊犁调兵往西压,俄国就得顾头不顾尾;英国要是敢在西藏搞事,我们从伊犁往南出兵,英国在印度的势力就得慌。这叫‘以边疆控外敌’,比把首都放北京、南京安全多了 —— 那些地方离海近,容易被外国军舰炮轰,伊犁深处内陆,谁也打不着。”

更重要的是,伊犁是多民族聚居的地方,汉族、哈萨克族、维吾尔族、蒙古族都在这儿生活。孙中山觉得,把首都放这儿,能体现 “五族共和” 的理念,让边疆少数民族觉得 “中国是一家人”。他说:“要是首都总在中原,边疆的同胞会觉得被冷落;放伊犁,就能告诉他们,中国的心脏在边疆,我们是一起的。”

四、孙中山的 “三步走”:不是迁都,是给中国 “换操作系统”孙中山这 “武昌→西安→伊犁” 的迁都计划,根本不是 “换个首都地址” 那么简单,而是一套完整的 “中国崛起战略”:

第一步,定都武昌,先稳住中原的 “基本盘”—— 靠交通和工业把全国资源拢到一起,结束军阀混战,让中国先 “统一且有钱有兵”;第二步,定都西安,再把西北的 “边疆盘” 攥紧 —— 靠历史精神凝聚人心,靠军事重镇稳定新疆、蒙古、西藏,让中国 “边疆无虞”;第三步,定都伊犁,最后成为 “亚洲的枢纽”—— 靠欧亚大陆桥的交通优势,搞贸易、促团结,让中国从 “东亚国家” 变成 “欧亚大国”,自然而然地成为 “亚洲大哥”。

这哪是迁都?分明是给中国 “换了套操作系统”—— 从 “守着中原过日子” 的传统思维,变成 “立足亚洲、连接欧亚” 的现代大国思维。孙中山在《建国方略》里写:“中国要想强大,不能只盯着自己的一亩三分地,得把目光放到亚洲,放到全世界。定都伊犁,就是要让中国成为‘亚洲的心脏’,带动整个亚洲发展。”

可惜的是,孙中山的这个计划,最终没能实现。民国成立后,先是定都南京,后来袁世凯又把首都迁回北京,再后来国民党还是定都南京,武昌、西安、伊犁都没当成首都。这背后有三个关键原因:

一是 “现实条件不允许”。民国初年,军阀混战,国家根本没能力搞这么宏大的迁都计划 —— 迁首都得修铁路、建宫殿、调军队、移人口,当时的中国连吃饭都成问题,哪有这钱和精力?二是 “内部意见不统一”。国民党内部很多人觉得,武昌、西安、伊犁太偏远,不如南京、北京繁华便利;还有人担心,把首都迁到边疆,会被外国势力攻击,不安全。三是 “历史进程被打断”。后来日本发动侵华战争,中国陷入全面抗战,迁都计划更是被搁置一边,连南京都保不住,更别说西安和伊犁了。

虽然计划没实现,但孙中山的远见,早就悄悄照进了现实:—— 武昌现在是武汉的核心区,成了 “九省通衢” 的交通枢纽和工业重镇,武汉长江大桥、光谷新区,都是孙中山当年设想的 “交通和工业中心” 的延续;—— 西安成了西北的中心城市,“一带一路” 倡议中,西安是 “古丝绸之路起点”,正在成为连接中亚的物流和文化枢纽;—— 伊犁虽然不是首都,但现在是新疆重要的口岸城市,霍尔果斯口岸成了 “一带一路” 上的 “中欧班列枢纽”,孙中山当年 “连接欧亚” 的梦想,正在这儿慢慢实现。

更重要的是,孙中山的 “战略思维” 影响了后来的中国 —— 要当 “亚洲大哥”,不是靠侵略,而是靠团结、靠交通、靠贸易;要稳定国家,就得兼顾中原和边疆,让各民族拧成一股绳。现在中国搞 “一带一路”,其实就是孙中山 “伊犁战略” 的升级版:不是把首都迁到边疆,而是把 “欧亚枢纽” 的理念扩展到整个国家,通过高铁、港口、贸易,把中国和亚洲、欧洲连接在一起。

六、结语:孙中山的 “迁都梦”,藏着中国人的 “大国心”孙中山的 “武昌→西安→伊犁” 迁都计划,看着脑洞大开,其实藏着最朴素的 “大国思维”:一个国家要强大,既要稳住自己的 “基本盘”,又要守住 “边疆线”,更要打开 “国际门”。这三座城,分别代表了中国崛起的三个阶段 —— 先统一,再稳定,最后成为国际枢纽。

虽然历史没能按孙中山的剧本走,但他的远见告诉我们:中国人从来不是 “只想守着自己过日子” 的民族,我们有 “敢教日月换新天” 的胆识,有 “立足亚洲、放眼世界” 的格局。现在的中国,不用迁都,也正在用自己的方式成为 “亚洲大哥”—— 不是靠武力,是靠合作、靠发展、靠担当。

就像孙中山当年在伊犁地图上画的圈,现在已经变成了 “一带一路” 上的无数个节点。或许他早就料到,不管首都在哪,只要中国人有这股 “把国家气运攥在手里” 的劲头,中国就一定能在亚洲、在世界站稳脚跟,活出老祖宗当年的 “汉唐气象”。

评论列表