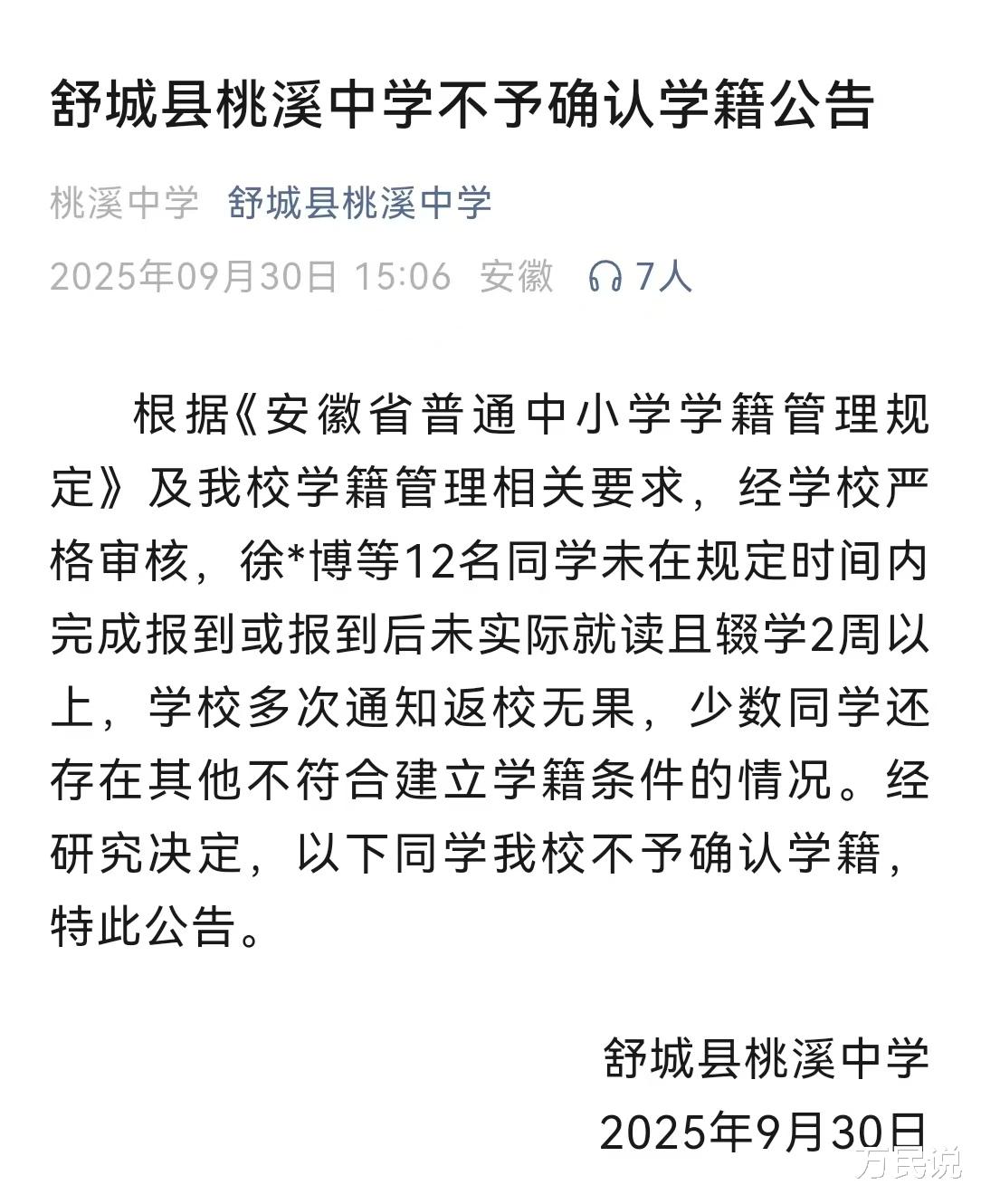

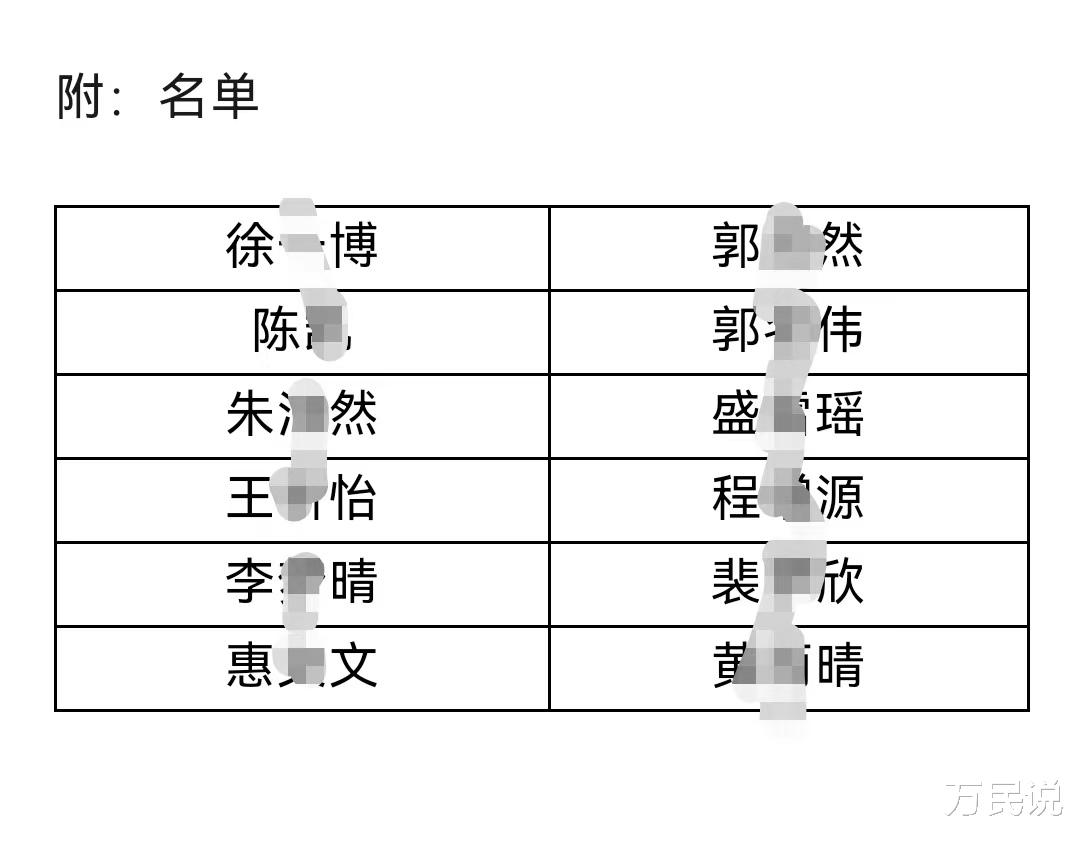

2025年9月30日,国庆长假前夕,一则来自安徽省舒城县桃溪中学官方公众号的简短公告,在教育圈投下了一枚“重磅炸弹”:学校决定,对12名高一新生不予确认学籍。

这不是一次普通的学籍清理。在仅有452名新生的年级里,一次性取消12人的学籍,2.65%的学生瞬间从“在籍生”变为“社会人员”。在这个教育资源弥足珍贵的时代,学校的决绝姿态,传递出一个不容忽视的强烈信号:高中学籍的“红线”,再也碰不得。

更令人深思的是,桃溪中学并非招生困难的学校。在舒城县,其588分的录取分数线远超480分的普高线。而且在舒城11所高中里面,其不能算最差,它的生源应该可以算中等生源。中等生源与果断清退之间形成的巨大张力,让这起事件超越了个案,成为一面向所有家庭的教育警示镜。

01

消失的学生:他们为何失去学籍资格

校方的官方说明,揭开了这12名学生的两种命运轨迹:

一部分学生属于“未在规定时间内完成报到”。他们手握录取通知书,却最终选择了另一条路——很可能是职业教育,或直接离开了校园。这背后是个人与家庭对未来的重新规划,是多元选择下的主动放弃。

而另一部分学生的处境则复杂得多,他们“报到后未实际就读且辍学2周以上”。尽管学校反复催促,他们仍未返校。教育界人士一眼便能看出,这极可能是“借读”现象的典型表现——学生学籍挂在录取学校,人却在他校求学。

校方依据《安徽省普通中小学学籍管理规定》作出这一决定,不仅是一次常规管理,更是对长期存在的“人籍分离”乱象的正面宣战。

学籍,这个看似存在于电子系统里的抽象概念,实则是每个高中生不容有失的“教育身份证”。它是一份全国联网、伴随终身的电子档案。失去它,一个学生在国家教育体系中的合法位置便随之蒸发。

02

一纸学籍,重于千钧:失去它意味着什么

高中学籍的重要性,远超许多在应试教育中奔波的学生和家长的想象。它不是形式,而是贯穿高中三年的“生命线”。

《安徽省全日制普通高级中学学籍管理办法》明确规定,高一新生需在新学期开学后一个月内完成学籍注册。历年惯例是,各校在9月30日前完成此项工作,且严禁为未报到者注册。

失去学籍,首先意味着与“国家承认的高中毕业文凭”彻底无缘。这张薄薄的纸,是三年青春与努力的官方认证,更是未来无数机会的通行证。

影响更深远的在于高考与升学。没有学籍,军校、北京电子科技学院等提前批次院校的大门将彻底关闭,这些院校对学籍完整性的要求近乎苛刻。

甚至在未来报考公务员、事业单位时,学籍的缺失也可能成为致命伤。完整的教育经历证明是基本要求,高中学籍的断层可能直接导致审核不通过。

从更本质的层面看,学籍代表着国家教育体系对个人学习经历的官方认证。失去学籍,意味着从“在校学生”到“社会人员”的身份转变,这种身份变化带来的隐性影响,可能贯穿一个人的职业生涯。

03

前路何在:失去普高学籍后的补救之路

面对学籍丢失的现实,不同的选择导向不同的人生路径。

对于转入职业高中的学生,前景相对明朗。他们将获得职高学籍,走上职业教育的发展道路。三年后,既可通过春季的“分类招生”继续深造,也可参加“对口本科”升学考试,甚至同样有权走进夏季高考的考场。

最值得关注的是那些因“借读”而失去学籍的学生群体。他们本为追求更优质的教育资源,却因选择了不规范的方式而失去了合法身份。对于他们,了解以下补救途径至关重要:

关键节点在高二学年。这些学生可以“社会人员”身份,报名参加“普通高中学业水平合格性考试”。通过这项考试并获得合格证明后,即可凭借“同等学力”身份,获得参加夏季普通高考的资格。

这虽是一条官方认可的补救之路,这一制度设计,体现了教育体系的温度与弹性:即便失去了常规路径,求知之门仍未完全关闭。然而,这条路的艰辛本身,就是最深刻的警示:在教育的选择上,尊重规则、恪守规范,才是最稳妥、最智慧的捷径。

教育,传授的不仅是知识,更是对规则的敬畏与认知。 桃溪中学此次的果断之举,既是对教育规则的坚决捍卫,也是对每一个学生和家庭的深切提醒:在教育的漫漫长路上,从来没有能够绕过规则的“捷径”,也没有可以取代合规的“变通”。

学籍管理看似冰冷严格,守护的却是教育公平的生命线。这12个消失的学籍背后,是我们对整个教育生态的集体反思——唯有对规则心存敬畏,每一个孩子的求学之路才能根基稳固,行稳致远。