引言:你是否也陷入了“穷忙”的怪圈?

请诚实地回答这个问题:昨天,你是如何度过的?

大多数人的答案可能是模糊的。“呃……我好像忙了一整天,处理了一些杂事,晚上回到家累得只想躺平。但具体做了什么有价值的事?好像又说不上来。”

这是一种我们这个时代最普遍的“流行病”——勤奋的无力感。我们每天都在奔跑,却感觉像在原地打转。待办事项清单越列越长,专注力却越来越稀缺。我们被动地响应着来自四面八方的通知、会议和“紧急”任务,像一个永不停止的陀螺,耗尽了精力,却离真正的目标越来越远。

我们常常将此归咎于“时间不够用”。但真相是,我们真正缺乏的不是时间,而是对时间的感知和掌控力。

我们对自己时间花销的估算,就像一个从不记账的人估算自己的开销一样,充满了错觉和偏差。我们以为自己在高效工作,实际上可能半小时就被打断了八次;我们以为自己只是“放松五分钟”,回过神来却发现半小时已经消失在无尽的信息流里。这些我们未曾察觉的时间和精力消耗点,就是吞噬我们生产力的“精力黑洞”。

如果有一个工具,能像一面高清镜子,真实、客观地映照出你每一天的时间轨迹;能像一位精准的私人医生,为你出具一份详细的“精力诊断报告”,明确指出那些消耗你心神的“黑洞”所在,你会不会愿意尝试?

这个工具就是“时间日志”(Time Logging/Time Tracking)。

它朴素到令人难以置信,但其威力却足以颠覆你对自我管理的全部认知。它不需要复杂的技术,更无关乎意志力的比拼。你只需要15分钟,就能学会它的核心方法。本文将带你从“为什么”到“怎么做”,再到“如何分析与优化”,一步步掌握这个能让你效率翻倍的古老而强大的武器。

第一部分:为什么我们是时间的“睁眼瞎”?——无法管理的根源在开始记录之前,我们必须深刻理解一个残酷的现实:我们天生就不擅长估算时间。 这背后有坚实的心理学依据。

1、认知偏差(Cognitive Bias):我们的大脑倾向于高估我们在重要任务上花费的时间,而低估我们在娱乐或分心上浪费的时间。因为前者伴随着认知负荷,感觉“漫长”;后者则让我们进入心流或麻木状态,感觉“时间飞逝”。这就是为什么你总觉得“工作了一整天”,但刷短视频的“几分钟”却总是不知不觉变成了一小时。

2、“计划谬误”(Planning Fallacy):由诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼提出,指人们在预估完成一项任务需要多长时间时,往往会表现出不切实际的乐观。我们总是基于最理想的状态做计划,却忽略了现实中必然会出现的干扰、中断和意外。

3、多任务处理的幻觉(The Illusion of Multitasking):我们以为自己可以同时处理多件事,但神经科学告诉我们,大脑在任务间切换需要付出认知成本。每一次切换,都会消耗额外的精力和时间。频繁切换看似“高效”,实则是在不断地“重启”大脑,导致总效率低下。

时间日志的核心作用,就是用“客观记录”对抗“主观感觉”。

它就像给一个试图减肥的人一台食物秤,让他不再是凭感觉估算卡路里,而是精确地知道自己吃了什么、吃了多少。没有数据,就没有认知;没有认知,就没有改变。你无法管理你无法衡量的东西。时间日志,就是你衡量、管理自己最宝贵资源——时间的起点。

第二部分:时间日志 vs 待办清单 vs 日程表——三者的本质区别很多人会混淆这三个概念。明确它们的区别,是正确使用时间日志的前提。

1、待办清单(To-Do List):这是你的“意图”。它回答的是“我今天想做什么?”。它是一份愿望清单,但它不反映现实。

2、日程表(Schedule/Calendar):这是你的“计划”。它回答的是“我计划在什么时间做什么?”。它是一种对未来的预设,是你的作战地图,但真实的战斗往往不按地图进行。

3、时间日志(Time Log):这是你的“现实”。它回答的是“我实际上在什么时间做了什么?”。它是一份对过去的真实记录,是你的战后复盘报告。

一个简单的比喻:

待办清单 = 购物清单(我想买牛奶、鸡蛋、面包)

日程表 = 导航路线(我计划先去超市,再去面包店)

时间日志 = 购物小票(我实际上10:05到达超市,花了15分钟买牛奶和蔬菜,10:30去面包店排队5分钟,买了面包……最终花了多少钱,买了哪些东西,一清二楚。)

可见,只有时间日志,才能告诉你真相。而真相,是优化的唯一前提。

第三部分:15分钟快速上手——手把手教你记录时间日志现在,让我们进入核心实操环节。忘掉那些复杂的理论,你只需要遵循以下四个简单步骤,就能在15分钟内开始你的第一次时间记录。

第一步:选择你的记录工具(3分钟)工具的选择原则是:越简单、越唾手可得越好。因为记录的关键在于“坚持”,而非“完美”。

新手首选:纸和笔

优点:最原始、最直接。一个简单的笔记本和一支笔,没有任何技术门槛,也不会因为打开某个应用而分心。

方法:在笔记本上画一条竖线,左边写时间,右边写活动。

进阶之选:电子表格(Excel/Google Sheets)

优点:易于修改、整理和后期数据分析。可以方便地制作图表。

方法:建立一个简单的表格,包含三列:「开始时间」、「结束时间」、「活动内容」。

专业之选:App应用(Toggl, RescueTime, aTimeLogger等)

优点:功能强大,一键开始/结束计时,自动生成可视化报告。RescueTime等甚至可以全自动追踪你在电脑和手机上的活动。

建议:初期可以不使用。当你养成了记录习惯,希望进行更深度的数据分析时,再考虑使用。切记,不要在选择工具上花费太多时间,这本身就是一种拖延。

我们就以最简单的“纸笔法”为例。

第二步:确定记录颗粒度(2分钟)颗粒度,即你每隔多久记录一次。

推荐颗粒度:15分钟 或 30分钟。

15分钟:更精确,能捕捉到更多碎片化的活动,但记录频率也更高,可能会感到些许压力。

30分钟:更容易坚持,适合刚开始的入门者。

选择一个你觉得舒服的即可。 比如,你可以设置一个每30分钟响一次的闹钟(静音震动模式),提醒自己该记录了。

第三步:开始记录——绝对诚实,不做评判(持续进行)这是整个过程的灵魂。请务必遵守以下两条黄金法则:

绝对诚实:

记录你“实际上”在做的事,而不是你“应该”在做的事。

如果你在9:00-9:30之间,花了10分钟看工作邮件,然后花了20分钟刷新闻和朋友圈,那就如实地写下来。不要因为“不好意思”就把它美化成“查阅行业资料”。

记录“走神”、“发呆”、“和同事闲聊”都是完全可以的,甚至是非常有价值的数据。

不做评判:

在记录阶段,你的角色是“数据收集员”,不是“法官”。

不要因为自己浪费了时间而感到自责或焦虑。这种情绪会让你抗拒记录。告诉自己:“我只是在客观地收集数据,以便日后分析。”

把每一次记录都看作一次中性的信息录入。

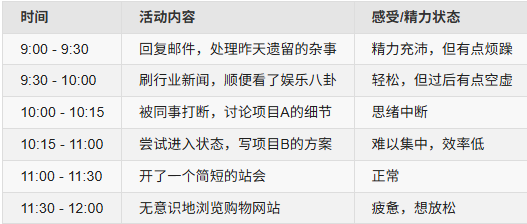

【一个简单的纸笔记录示例】

【关键技巧】:在“活动内容”旁边,增加一列“感受/精力状态”。用简单的词汇描述你当时的感觉(如:专注、疲惫、兴奋、烦躁、平静)。这个维度的数据,是帮你找到“精力黑洞”而非“时间黑洞”的钥匙!

第四步:坚持记录一个完整周期(5-7天)只记录一天的数据是片面的。我们的工作和生活状态是有周期的。

最短周期:3个工作日。这能帮你初步看到工作模式。

推荐周期:7天(5个工作日 + 2个周末)。这能让你看到完整的生活图景,包括工作、休息和娱乐是如何相互影响的。

把这看作一个为期一周的短期实验。告诉自己,只需要坚持7天,就能得到一份无比宝贵的个人报告。

第四部分:从数据到洞见——如何分析你的时间日志?当你完成了几天的记录后,你就拥有了一份关于自己的“原始数据”。现在,我们要从这些数据中挖掘出黄金。这个分析过程,就是你发现“精力黑洞”、找到优化方向的时刻。

准备好几支不同颜色的笔,或者在电子表格里用颜色进行标记。

分析步骤一:分类与标记首先,通读你的日志,为不同类型的活动进行分类和标记。建议分为以下几大类:

1、高价值工作(绿色):那些与你的核心目标直接相关、能产生最大价值的活动。通常需要深度专注。例如:写方案、编程、设计、深度思考。

2、低价值工作(黄色):那些必须要做,但价值不高的事务性工作。通常是浅度工作。例如:回复常规邮件、流程审批、整理文件、沟通协调。

4、生活必要项(蓝色):吃饭、睡觉、通勤、锻炼、家务等。

5、休息与娱乐(紫色):主动的、高质量的休息。例如:阅读、听音乐、与家人朋友聊天、运动。

6、精力黑洞(红色):那些被动消耗你时间精力、过后让你感到空虚或后悔的活动。例如:无目的地刷社交媒体/短视频、看八卦新闻、过度焦虑地查资料。

完成标记后,你只需扫一眼,就能直观地看到每天不同颜色所占的比例。很多人会震惊地发现,代表最高价值的“绿色”时间少得可怜,而“黄色”和“红色”却占据了大片江山。

分析步骤二:提出诊断性问题现在,像一个侦探一样,针对你的日志提出以下问题:

“现实”与“期望”的差距有多大?

我每天花在“高价值工作”上的时间有多少?这符合我的预期吗?

我以为的“精力黑洞”(比如刷手机)到底占用了我多长时间?是比我想象的更多还是更少?

我的精力高峰和低谷分别在何时?

回顾“感受/精力状态”那一列。我通常在上午还是下午感觉最专注、最有创造力?

我是否把我最宝贵的“精力高峰期”用在了处理“低价值工作上?这是最常见的资源错配!

谁是/什么是我的“头号干扰源”?

记录显示,打断我工作最频繁的是什么?是同事的临时提问?是手机的通知?还是我自己控制不住的“多任务”冲动?

我的“休息”真的在充电吗?

标记为“休息与娱乐”的活动,是让我之后精力更充沛(如散步、冥想),还是更疲惫(如长时间刷短视频导致大脑昏沉)?要区分“积极休息”和“消极休息”。

我的计划外时间都去哪儿了?

那些没有被计划的“空白”时间,最终是被“精力黑洞”填满了,还是被有价值的突发事项占据了?

分析的最终目的是为了行动。基于以上诊断,你可以采取以下四个立竿见影的优化策略。

策略一:捍卫你的“黄金时间”

诊断发现:你在上午9:30-11:30精力最旺盛,但这段时间却总被会议和杂事占据。

行动方案:将这2个小时在你的日历上锁死,标记为“免打扰专注时段”。告诉同事,这段时间除非天塌下来,否则只通过邮件联系。把一天中最重要、最需要创造力的任务安排在此时完成。用最好的精力,做最重要的事。

策略二:建立“杂事处理仓”

诊断发现:你每天会查收15次邮件,每次都会打断当前的工作流。

行动方案:采用“批处理”技术。规定自己只在每天的固定时间(如11:30和17:00)集中处理所有邮件和即时消息。在其他时间,关闭邮件客户端和聊天软件的通知。将零散的低价值工作,打包放进精力低谷时段处理。

策略三:主动设计你的“积极休息”

诊断发现:你每次感到疲劳时,习惯性地拿起手机刷半小时,结果更累了。

行动方案:为自己设计一个“休息菜单”。当你感到疲惫时,从菜单里选择一项。例如:

5分钟正念冥想

10分钟起身散步,看看窗外

15分钟听几首喜欢的音乐

和同事聊聊非工作话题

这些“积极休息”能真正地为你的大脑充电。

策略四:为“黑洞”设置路障

诊断发现:你每天在社交媒体上耗费超过2小时。

行动方案:不要依赖意志力,要改造环境。

在手机上为耗时最长的APP设置使用时间限制。

在电脑上安装网站拦截插件(如Block Site)。

有意识地“安排”刷手机的时间,比如“午饭后可以刷15分钟”,而不是让它随时随地侵入你的生活。

时间日志的意义,绝不仅仅是让你变成一个锱铢必较的“时间会计”。它的真正力量在于,它通过客观的数据,唤醒了你的“元认知”——即对自己思考和行为的认知。

当你开始记录,你就开启了与自己的对话。你不再是被动的反应者,而是主动的观察者和优化者。你将第一次清晰地看到,你的时间、精力、注意力这些最宝贵的无形资产,是如何被分配和使用的。

这个过程,就像从漆黑的房间里走出来,第一次看到了阳光。你可能会对自己过去的模式感到惊讶,甚至懊恼,但更重要的是,你获得了改变的地图和力量。

不要追求完美。你的第一份时间日志可能记得断断续续、乱七八糟,这都没关系。完成比完美重要,开始比踌躇重要。

就从现在开始,拿起你手边的笔记本,写下第一个时间段和你的活动。这个微小的、只需15分钟就能学会的动作,将是你告别“穷忙”,夺回生活主导权,实现效率与幸福感倍增的起点。你,才是自己时间无可争议的主人。