刘禹锡《乌衣巷》

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

——

作者是唐代诗人刘禹锡,创作于唐敬宗宝历二年(826 年)前后。

当时 54 岁的刘禹锡结束了长达二十三年的贬谪生涯,从和州(今安徽和县)奉召回洛阳,途经金陵(今江苏南京)时,凭吊当地古迹,触发起对历史兴亡的感慨,遂写下《金陵五题》组诗,这是其中最著名的一首。

刘禹锡的诗歌常以 “咏史抒怀” 见长,善用浅白语言藏深沉哲理。

这首诗最早收录于《刘梦得文集》,后被《全唐诗》收录。

宋代洪迈《容斋随笔》赞其 “语虽浅近,意却深远,道尽六朝兴亡”,清代王夫之《唐诗评选》更称 “二十八字,无一字不是兴亡,无一字不是感慨”。

诗中 “朱雀桥”“乌衣巷” 均是金陵六朝(吴、东晋、宋、齐、梁、陈)时期的繁华地标 —— 朱雀桥是当时都城正南的交通要道,乌衣巷是豪门士族聚居地(东晋权臣王导、谢安家族均居于此),这些历史符号让诗的沧桑感更显厚重。

——

白话翻译

朱雀桥边长满了野草和野花,乌衣巷口的夕阳正缓缓西斜。

从前在王导、谢安等豪门贵族厅堂前筑巢的燕子,如今已经飞到普通百姓的家里去了。

——

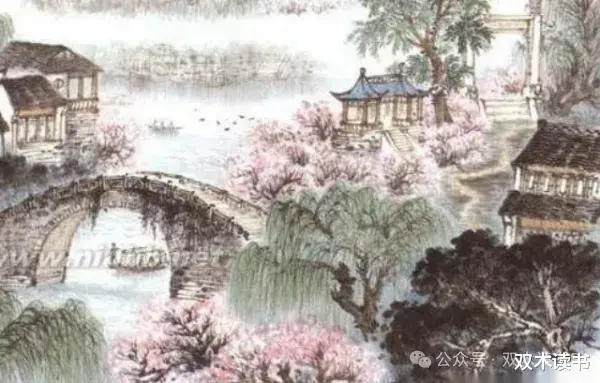

一幅 “金陵古巷兴亡图”,每句都藏着 “今” 与 “古” 的对比,把历史的厚重写得轻却沉。

首句 “朱雀桥边野草花” 的 “野草花” 太戳心 —— 不是 “繁华的商铺”,是 “无人打理的野草野花”,想当年朱雀桥上车水马龙、人声鼎沸,如今却只有野草肆意生长,满是 “物是人非” 的怅惘;

“花” 字不是 “艳丽的名花”,是 “不起眼的野花”,更显荒凉中的一丝生机,像废墟里开出的小花,温柔却扎心。

“乌衣巷口夕阳斜” 的 “夕阳斜” 是 “时间的叹息”。

夕阳本就带着 “结束” 的意味,斜照在乌衣巷口,把巷子的影子拉得很长,像历史的余晖慢慢褪去;

“斜” 字不是 “正午的直射”,是 “傍晚的漫射”,光线柔和却带着凉意,为全诗奠定 “沧桑” 的基调。

后两句 “旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家” 是全诗的 “魂”,也是千古咏史的 “神句”。

“旧时王谢” 是 “古”,是六朝时期权倾朝野的豪门家族,他们的厅堂曾何等富丽堂皇,宴饮不断、宾客盈门;

“寻常百姓家” 是 “今”,是普通人家的小院,没有朱门高墙,只有柴米油盐的烟火气。

最妙的是 “堂前燕” 这个意象 —— 燕子是 “时间的见证者”,它们不辨富贵贫贱,当年在王谢家筑巢,如今王谢家败落了,就飞到百姓家,像历史的旁观者,默默看着王朝更替、家族兴衰;

“飞入” 不是 “偶尔路过”,是 “筑巢定居”,把 “兴亡” 从 “宏大叙事” 落到 “燕子筑巢” 的小事上,不沉重却让人难忘,再对比现在的平淡,心里满是说不清的滋味。

整首诗没有一个 “亡” 字,也没有一句 “感慨”,却用 “野草”“夕阳”“燕子” 这些平常事物,把 “六朝兴亡” 写得入木三分。

刘禹锡的 “金陵凭吊”

写这首诗时,刘禹锡已年过半百,二十三年的贬谪让他看透了官场的沉浮,也更懂历史的无常。

那天他来到金陵,特意去看传说中的朱雀桥和乌衣巷。走到朱雀桥边,他愣住了 —— 没有想象中的繁华,只有满地野草,偶尔有几朵野花在风里摇晃,桥面上的石板坑坑洼洼,显然很久没人修缮了。

他顺着桥往前走,到了乌衣巷口,夕阳已经快落山了,金色的光线照在巷子里的老房子上。

他往里走了几步,看到巷子两侧的房子大多是普通民居,有的门口挂着晾晒的衣服,有的传来孩子的哭闹声,完全没有 “豪门聚居地” 的影子。

正看着,几只燕子从头顶飞过,落在一户人家的屋檐下,叽叽喳喳地筑巢。

刘禹锡突然想起,史书里说王导、谢安的家里,每到春天也有燕子筑巢,那时的燕子,大概也像现在这样热闹吧?

可如今,王谢的宅院早就没了踪影,只有燕子还在,飞到了普通百姓家。

他站在巷口,看着夕阳慢慢落下,心里像被什么东西轻轻撞了一下。

回到住处,他拿起笔,没用太多华丽的辞藻,只把看到的野草、夕阳、燕子写下来,就成了这首《乌衣巷》。

后来他在《酬乐天扬州初逢席上见赠》里写 “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,可见这份 “看透兴亡却不消极” 的心境,早就在金陵的古巷里埋下了种子。

刘禹锡的《乌衣巷》,它写的是我们每个人都能懂的 “时光无常”。

可能是你小时候常去的游乐场,如今变成了写字楼;

可能是家里传了几代的老物件,最终送给了废品站;

可能是曾经亲密的朋友,慢慢变成了 “朋友圈里的陌生人”。

这些 “改变” 像诗里的乌衣巷,看似平常,却藏着时光的力量。