西方世界自大航海时代以来,几乎牢牢掌控着整个世界,压制着一切想要冒头的势力,时至今日,整个拉丁美洲都是美国的后花园,整个非洲都被英法等列强通过经济殖民不断压榨,很多国家都没有实现真正的独立自主。近现代几乎所有的大国都出现在西方世界,如大英、沙俄、德国、法国、美国等,这样的世界秩序存在了数百年之久,几乎潜移默化在每个人的心中。

在近代世界历史的发展进程中,真正实现从落后状态成功追赶并昂首屹立于世界民族之林的后发国家屈指可数,而东亚的中日韩三国无疑是其中最引人注目的代表。特别是二战之后,三个国家在没有对外侵略的情况下,通过极致的内卷,外加上合理的布局,以及抓住机遇,最终实现了逆袭,从西方世界严防死守的缝隙间,实现了崛起,成为了全世界名声赫赫的工业化大国。

这一现象引发了广泛思考:为何在全球两百多个国家和地区中,仅有这三个东亚国家能够突破"中等收入陷阱",完成对西方列强的经济追赶?答案深植于独特的历史文化基因、战略选择与社会转型的共振之中。

儒家文化

1、文化基因的现代转化

中日韩共享的儒家文化传统为现代化进程提供了隐性支撑。科举制度塑造的"学而优则仕"传统,在当代转化为对教育与人力资源的极端重视。韩国在1960年代文盲率高达78%,到1990年代已实现全民高中教育,其教育投资占GDP比例长期维持在7%以上,远超世界平均水平。日本明治维新后建立的三级教育体系,到1910年小学入学率已达98%,这种人力资本积累比经济起飞提前了半个世纪。

儒家文化中的集体主义倾向,在韩国表现为财阀企业的家族式管理,在日本转化为终身雇佣制,这种组织形态在工业化初期有效降低了交易成本。日本学者森岛通夫在《日本为什么"成功"》中指出,儒家的工作伦理与西方技术结合,形成了东亚特有的"儒家资本主义"模式。

后发国家工业化需要 “集中资源办大事”(如建设工厂、配套基建),而东亚文化中的集体主义、服从性,使得政府能快速动员社会资源(如日本的 “产业报国”、韩国的 “新村运动”、中国的 “开发区模式”),避免了部分发展中国家因 “社会分裂”(如部落冲突、族群矛盾)导致的政策执行低效。

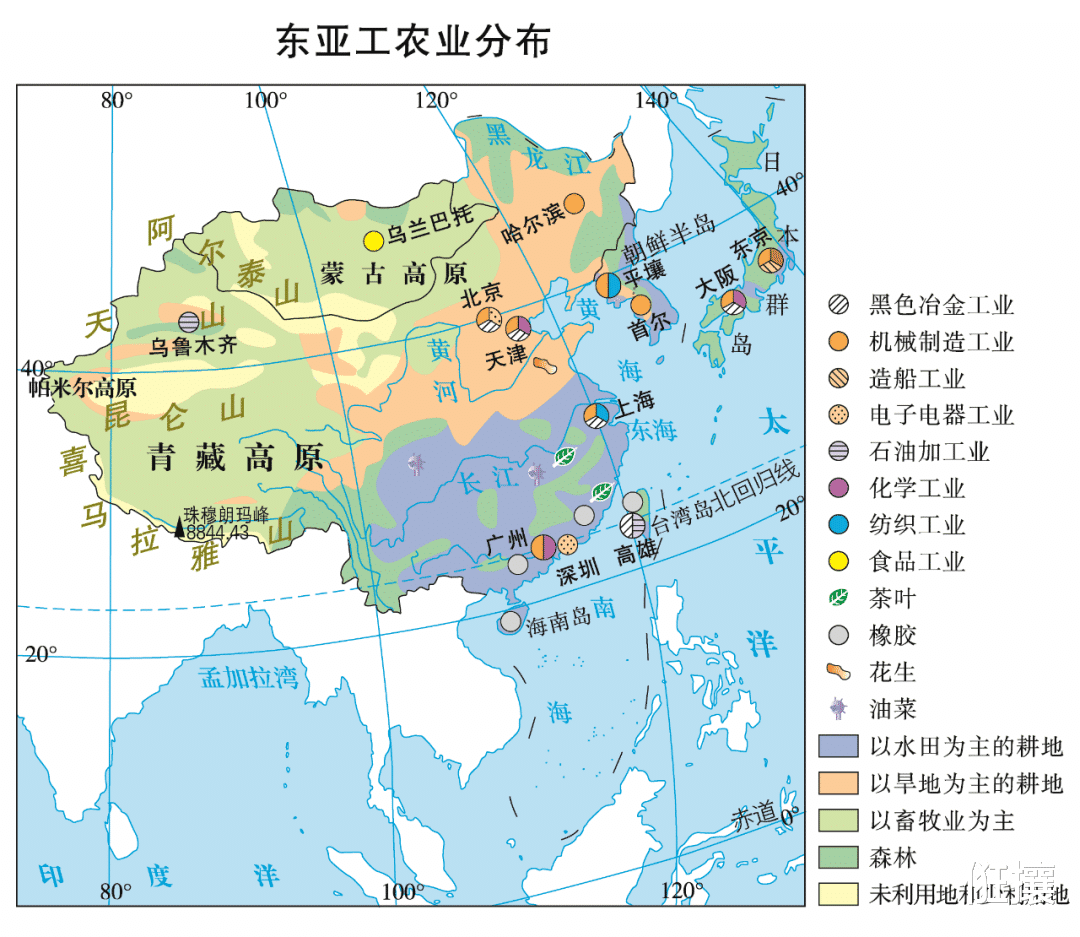

东亚钢铁产业

2、战略机遇的精准把握

三国均抓住了全球产业转移的历史性窗口。日本在1950-1973年间通过"倾斜生产方式"重点发展重化工业,钢铁产量从500万吨飙升至1.2亿吨,汽车产量从1.5万辆增至710万辆,完美承接了美国产业转移。韩国在1960年代推行"出口导向战略",朴正熙政府将有限资源集中于造船、钢铁等战略行业,浦项制铁从荒滩起步到全球竞争力第一仅用20年。

中国改革开放后通过"市场换技术"策略,在高铁、通信设备等领域实现技术蛙跳,华为5G专利占比达20%即是明证。相比之下,拉美国家在1970年代同样面临产业转移机遇,却因过早去工业化而错失良机。美国经济史学家亚历山大·格申克龙提出的"后发优势"理论,在这三国得到最充分验证。

东亚汽车产业

3、制度创新的独特路径

发展型国家模式是三国共同的制度密码。日本通产省通过"行政指导"协调产业发展,1960年代制定的《国民收入倍增计划》精确到每个行业的增长指标。韩国经济企划院在1970年代直接介入银行信贷分配,将贷款利率差作为产业政策工具,使重工业投资占比从15%猛增至45%。

中国的"五年规划"体系继承了这一传统,2006-2020年间战略性新兴产业增加值占GDP比重从7%提升至15%。这种政府-市场协同机制,与西方自由市场模式形成鲜明对比。诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨曾评价:"东亚奇迹证明,市场与政府的二元对立是个伪命题。"

政府不直接替代市场,而是通过 “产业政策” 弥补市场短板 , 例如日本通产省(MITI)二战后制定 “特定产业振兴法”,扶持汽车、半导体产业;韩国政府 1970 年代 “重化工业计划”,为财阀提供低息贷款与关税保护;中国通过 “产业补贴、税收优惠、政府采购” 支持新能源汽车、光伏产业,帮助本土企业在初期对抗西方巨头。

东亚土地

4、社会结构的弹性调整

土地改革奠定了三国社会转型的基础。日本1947年《农地改革法》将83%的佃耕地分配给农民,韩国1950年土改消灭了地主阶级,中国1978年家庭联产承包责任制使粮食产量四年增长42%。

这种生产关系的变革释放出巨大能量:日本农民人均收入在1955-1973年间增长8倍,为工业品提供了广阔市场;韩国农民消费支出中工业品占比从1965年的32%升至1980年的61%。相比之下,印度至今仍有45%劳动力滞留农业,严重制约产业升级。三国共有的高储蓄传统同样关键,日本家庭储蓄率在1970年代达23%,中国2008年居民储蓄率51%,这种资本积累模式使投资率长期维持在35%以上。

东亚半导体产业

5、技术追赶的阶梯策略

三国都遵循了"模仿-改良-创新"的技术进化路径。日本1950年代从美国引进晶体管技术,1960年代索尼开发出世界首台晶体管电视机;韩国三星1970年代为三洋代工黑白电视,1990年代自主开发256M DRAM芯片;中国高铁通过"引进消化吸收再创新",实现时速350公里复兴号完全自主化。

这种阶梯式创新需要强大的学习能力:日本在明治维新后派遣岩仓使节团考察欧美12国,中国1978年后派出数十万留学生,韩国1980年代"技术立国"政策要求企业研发投入不低于销售额3%。德国技术史专家沃尔夫冈·科尼希研究发现,东亚企业的逆向工程能力比欧美企业快30%。

中国工业

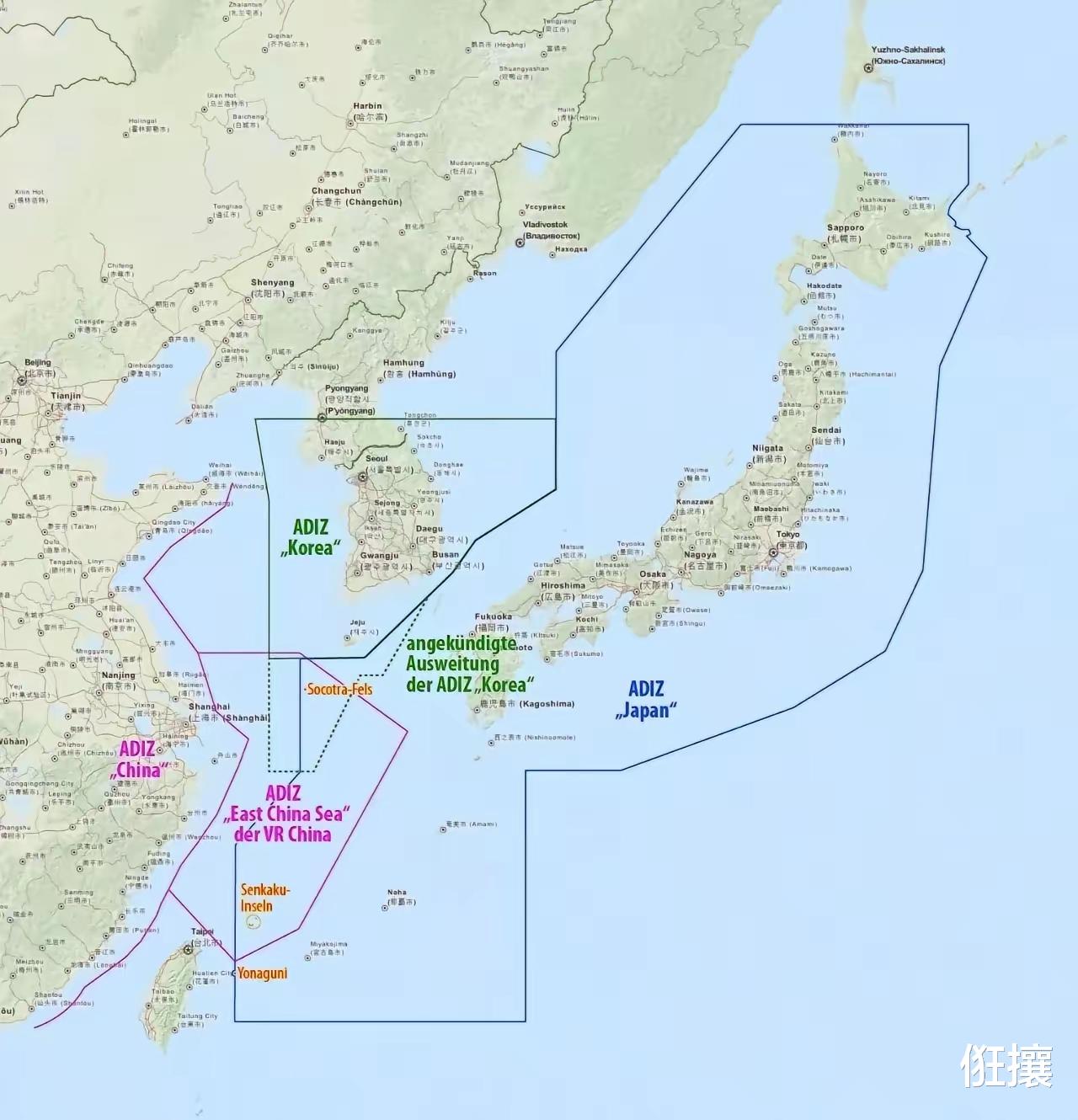

6、地缘政治的杠杆效应

冷战格局为三国提供了特殊发展空间。日本借助朝鲜战争获得美国23亿美元特需订单,相当于当时GDP的7%;韩国通过越南战争获得10亿美元劳务收入,现代建设由此崛起;中国2001年加入WTO恰逢全球供应链重组,出口额从2661亿增至2020年的2.6万亿美元。

美国学者查默斯·约翰逊在《通产省与日本奇迹》中揭示:美国对东亚的军事保护伞,使这些国家能将国防开支控制在GDP1%左右(同期以色列为8%),从而集中资源于经济建设。但同样受美国扶持的菲律宾却因寡头政治未能复制这一成功,说明地缘红利需要内部改革配合。

三国均曾面临外部安全威胁,这种压力倒逼政府将 “经济发展” 作为核心目标,日本二战后失去军事能力,只能通过 “经济崛起” 重塑国际地位;韩国面对朝鲜半岛对峙,需通过工业化增强国力以获得安全保障;中国 1970 年代后面临 “技术封锁”,推动 “工业化” 成为实现国家主权独立、抵御外部风险的关键。

东亚三国

7、危机驱动的转型动力

外部冲击屡次成为三国改革的催化剂。日本1853年黑船来航迫使幕府开国,1871年废藩置县仅用3个月完成中央集权;韩国1997年外汇危机时接受IMF援助条款,却借机打破财阀终身雇佣制,劳动生产率年均提升4.2%;中国2001年WTO谈判倒逼国企改革,规模以上工业企业利润8年增长12倍。这种"危机应对-制度创新"的循环模式,与陷入"资源诅咒"的俄罗斯形成鲜明对比。哈佛大学经济学家丹尼·罗德里克研究发现,东亚经济体在危机后的政策调整速度比拉美国家快2-3年。

中日韩的现代化道路证明,后发国家的赶超绝非简单复制西方模式,而是文化传统、战略选择与制度创新在特定历史条件下的独特耦合。韩国学者金日坤在《儒家文化圈的伦理秩序与经济》中提出的"压缩式增长"理论,恰当地描述了这种用30年走完西方100年历程的发展奇迹。当中国GDP达到美国77%(2024年)、日本人均GDP突破4万美元、韩国半导体产值占全球19%时,这些数字背后是文明基因的现代转型,更是对"历史终结论"最有力的回应。三国经验表明:现代化道路的多样性,仍是理解当代世界发展的关键维度。

评论列表