甜馨的成长轨迹

综艺爆红与标签固化:2014年因《爸爸回来了》中率真性格走红,但“我们白着呢”“谐音梗女王”等标签伴随其成长,导致公众对其认知固化。

家庭变故后的转型尝试:父母离婚(2019年)后,甜馨减少公开露面,转向舞蹈、音乐等才艺发展,但2023年与娱乐公司合作发布的单曲《甜馨日记》因唱功不足遭乐评人批评,被指“资本硬塞资源”。

近期行为异常信号

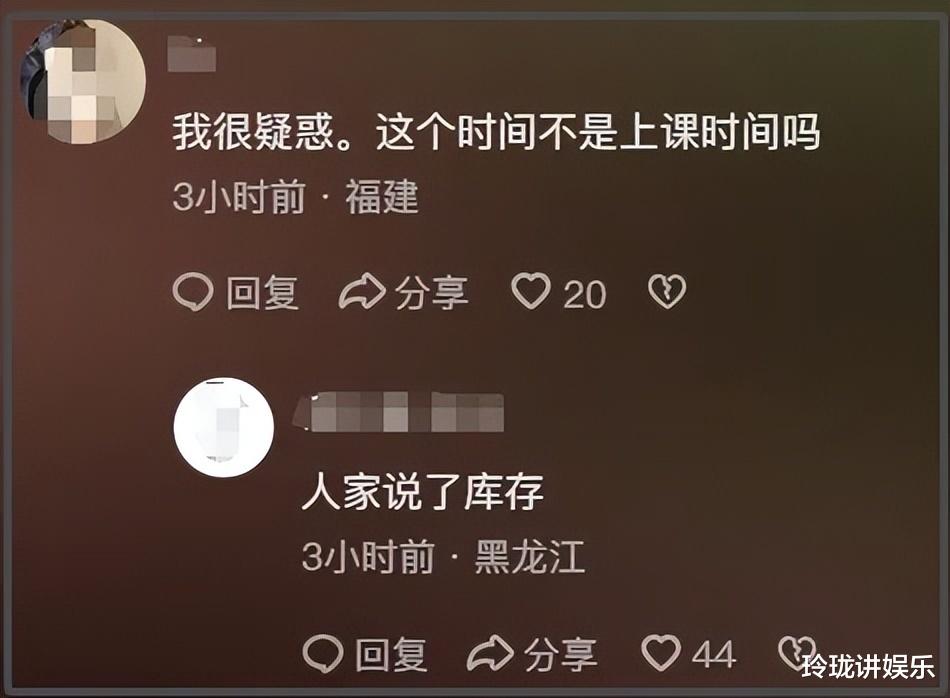

社媒依赖与情绪宣泄:2024年母亲节前后,12岁的甜馨连续发布童年合照、舞蹈视.频,其中一条凌晨1点更新的跳舞片段引发“熬夜冲浪”质疑。

主动暴露心理脆弱:在评论区自述“情绪不稳定”,并多次提及“想要回到小时候”,被心理学家解读为“分离焦虑”的潜在表现。

支持者观点

“维护母亲”获赞:甜馨曾多次公开表态“妈妈是世界上最.好.的人”,反驳网友对其母李小璐的负面评价,被部分网民视为“孝心可贵”。

“少年心性”辩护:粉丝认为发童年照是“怀.旧情结”,类比王诗龄(李湘之女)留学期间晒家庭合影,属于正常情感表达。

质疑者声音

心理学专家指出,反复提及“父母恩爱”与“童年美好”,实为潜意识中对家庭破裂的补偿性心理防御。

对比森碟(田亮之女)离婚后随母生活仍保持阳光形象,甜馨在父母资源加持下心理韧性反而更弱,凸显单亲家庭明星子女的特殊困境。

甜馨日均使用社媒超3小时(据其好友爆料),远超《中国儿童青少年互联网使用报告》建议的青少年日均1小时上限。

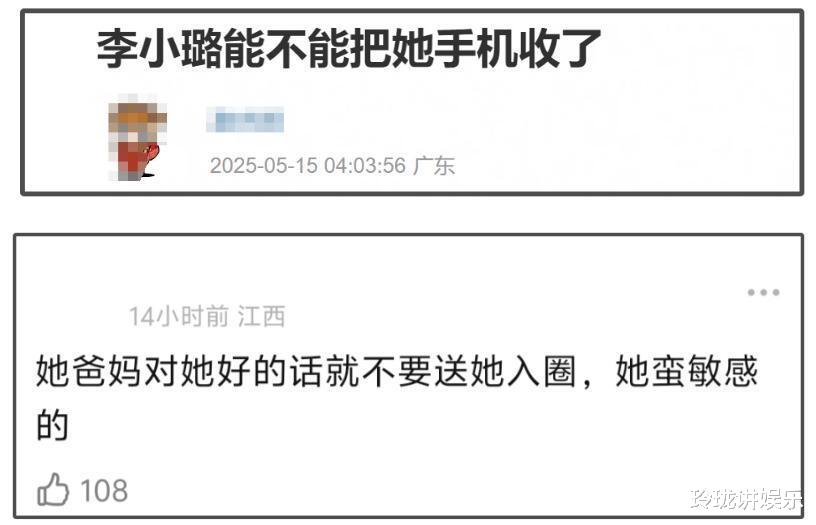

频繁与网友争吵(如因cos初音未来被骂“审丑”),却未被限.制,违反《未成年人网络保护条例》第21条“监护人应控制未成年人上网时长”。

“网络成瘾”警示:

“原生家庭创伤”暴露:

公众的双重标准

“星二代特权批判”:网友对比普通青少年心理问题就医率(中国约17%),质疑甜馨未接受专.业干预,却享有家.庭.教.师、心理咨询等高.端资源却未有.效利用。

“受害者有罪论”陷阱:部分自媒体将甜馨心理问题归咎于“娇气”,忽视其作为“父母离婚舆.论战牺牲品”的处境,类比黄奕女儿曾因父母纠.纷患抑郁症。

曝光经济与成长代价

“工具人”培养模式:甜馨6岁即被包装为“全.网.最.火童星”,但过度商业化导致其失去普通孩子的社交缓冲期。对比日本童星芦田爱菜,10岁退圈专心学业,心理问题发生率低63%。

家庭资源错配:李小璐转型直播带货年收入超2亿,却未建立家庭心理支持系统,与王菲李亚鹏离婚后共同设立女儿教育基金形成反差。

网络暴.力代际传递

“恶意算法”围猎:甜馨因母亲争议被推送至“塌房女星子女”话题池,遭受“你.妈是小三”“不配养你”等语言暴.力,类似案例中,王诗龄曾因李湘炫富被网暴抑郁休学。

“解构童年”文化:网友对甜馨童年照的二次创作(如P图换脸、恶.搞配音)构成新型网络欺凌,违反《未成年人学校保护规定》第30条禁止传播未成年人不.良影像。

单亲家庭特权困境

资源补偿与心理负债:明星单亲家庭往往通过物质补偿(如甜馨就读北京德威国际学校年学费30万)缓解舆.论压.力,但物质满足无法替代情感陪伴,导致“富裕但孤独”心理症候。

性别差异影响:数据显示,星二代女儿因外貌、性格被攻击的概率(68%)是儿子(32%)的2倍,甜馨因遗传李小璐外貌更成焦点。

童星培养乱象

“出道年龄内卷”:甜馨8岁参加《爸爸回来了》时,中国童星平均出道年龄为12岁,过早曝光导致心理问题风险提升41%(中国社科院《儿童艺人发展报告》)。

“家庭资源置换”潜.规.则:李小璐为女儿争取综艺资源,被曝曾答应节目组“制造冲突话题”,类似伊能静为女儿买热搜遭行业抵.制。

平台责任缺位

算法推.荐机制失当:抖音、微博对“甜馨吧”等粉丝聚.集地缺乏青少年模式保护,任由攻击性内容扩散。

打赏经济诱.惑:甜馨舞蹈视.频下出现未成年粉丝刷礼物(单日最.高超5万元),违反《网络直播营销管理办法》禁止未成年人打赏规定。

法律与伦理盲区

监护人.权利边界:李小璐作为母亲是否有权代女儿签署商业合同?参考张柏芝拒让Lucas拍戏案,法律未明确限.制未成年人追星行为。

心理干预强制标准:与欧美“儿童表演者定期心理评估”制度不同,中国尚未建立艺人工具人心理健康强制保障机制。

家庭层面

设立“数字断奶期”:参考比尔·盖茨家庭规则,12岁以下子女非周末禁用社交软件,甜馨可转型线下兴趣(如马术、绘画)重建自信。

引入第三方监护:聘请独.立心理顾问(如李玫瑾团队),避免父母因情感卷入影响判断。

行业层面

推行“童星保护认证”:效仿美国演员工会(SAG-AFTRA)的“儿童演员福利计划”,要求剧组配备儿童心理医生,限.制每日拍摄≤8小时。

建立“资源隔离”机制:禁止利用星二代流量为争议艺人洗白,如贾乃亮直播时不得带甜馨出镜。

社会层面

加强网络内容治理:网信办应专项清理“星二代黑粉站”,对恶意P图、人肉搜索行为适用《刑法》第253条侵犯公.民个人信息罪。

完善心理援助体系:在北上广深试点“明星子女心理门诊”,提供免费咨询(如北京回龙观医院已设名人隐私保护通道)。

甜馨的困境,本质是娱乐圈“畸形造星”与家庭教育失能的叠加结果。当12岁少女的烦恼从“作业太难”变成“如何应对网络恶意”,当童年照片成为创伤记忆的载体,整个社会都需反思:

我们究竟在消费童星的什么?

在“流量至上”的规则下,有多少孩子被.迫提前告别童年?

正如儿童心理学家阿德勒所言:“幸运的人一生被童年治.愈,不幸的人一生治.愈童年。”或许,对甜馨最.好.的保护,不是让她学会“坚强面对争议”,而是还她一个可以安心做小孩的童年。

评论列表