1950年,得知毛主席成为国家领导人,湖南平江乡村里,一位老妇犹豫许久,终于对女儿说出内心想法:二十八年了,该让他还债了。

这个老妇是谁,她和毛主席有何关系?毛主席当年为何借她的钱,借了多少钱,最后又花去哪里呢?毛主席得知后,是怎么处理的呢?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

1921年的秋天,军阀混战的硝烟还未散尽,湖南乡下的田地大多荒芜,农民们在苛捐杂税的重压下喘不过气。

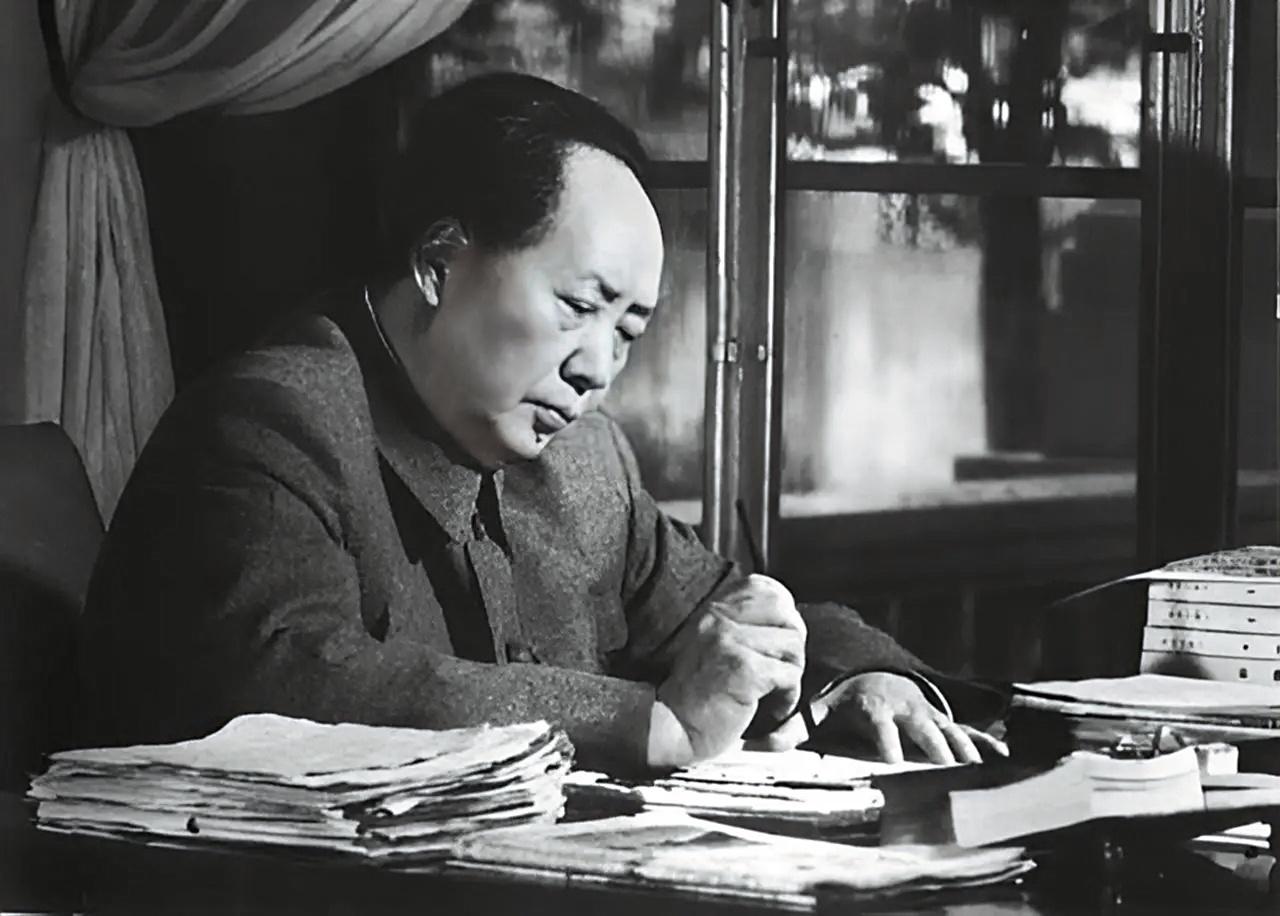

毛主席那年二十八岁,刚从上海参加完中共一大回来,带着满腔的革命热情,在长沙街头奔走。

他和妻子杨开慧住在清水塘小屋里,白天忙着联络进步青年,晚上就着煤油灯撰写文章,想通过文字唤醒民众。

可革命不是光靠热情就能推进的,当时毛主席想创办一家文化书社,把《新青年》《向导》等进步刊物引进湖南,让更多人接触到新思想。

可租店面、进书刊都需要钱,他和杨开慧的积蓄早已花光,连家里的棉衣都当了出去,还是凑不够启动资金。

杨开慧看着丈夫眉头紧锁,心里又急又疼,想起住在平江石洞田坪的大姨向振恺,当时大姨父刚去世,留下了一笔奠仪费,或许能帮上忙。

几天后,杨开慧趁着夜色,翻山越岭赶到了向振恺家,可是大姨真的会借钱吗?

那时的向振恺刚过四十,丈夫的离世让她成了家里的顶梁柱,靠着几亩薄田和丈夫留下的积蓄,勉强维持生计。

见到风尘仆仆的杨开慧,向振恺赶紧拉她进屋,给她倒了碗热茶,问她有何事。

当杨开慧红着眼眶,说出毛主席的困境时,向振恺沉默了,因为她知道革命意味着什么,村里有人因为参加农会被军阀抓去,至今杳无音信。

可看着外甥女期盼的眼神,想到被地主压迫的乡亲,她心里的天平渐渐倾斜了。

第二天一早,向振恺从樟木箱的最底层,翻出了一个蓝布包裹,里面是丈夫去世时,亲友们凑的二百块银元。

她原本打算用这笔钱给儿子娶媳妇,剩下的留着养老,可是现在她做了新决定。

她摩挲着银元上的纹路,想起丈夫临终前嘱咐她,要帮衬着穷乡亲,于是咬了咬牙,把包裹递给了杨开慧。

你拿去吧,只要能让咱们穷人有出头的日子,这点钱不算啥。

杨开慧捧着沉甸甸的银元,眼泪止不住地往下掉,她知道这二百银元对大姨意味着什么。

在当时的环境,一块银元能买二十斤大米,二百银元足够普通农户生活三年。

回到长沙后,她把银元交给毛主席,当听说这是向振恺的养老钱,毛主席紧紧攥着银元,对杨开慧表示道:

振恺大姨的这份情,他会记一辈子,将来革命成功了,一定要好好报答她。

有了这笔钱,文化书社很快在长沙潮宗街开了张,那书店的木质门板上,贴着介绍中外各种新书报杂志,以充青年及各界研究之需的标语。

毛主席经常在书店里跟大家聊天,从国家大事聊到田间地头的收成,把革命的道理用通俗易懂的语言讲给每个人听。

有时遇到买不起书的穷学生,他还会把书送给他们,安慰说知识不是用来卖钱的,是用来救中国的。

随着革命形势的发展,这笔钱用途逐渐扩展,后来毛主席到安源领导工人运动,从这笔钱里拿出五十块,给工人买了笔墨纸砚和宣传标语。

杨开慧在板仓开展农运工作,遇到几位因反抗地主被打伤的农民,她又从剩下的钱里拿出三十块,给农民治病和买粮食。

这些事向振恺当时并不知道,她只偶尔从杨开慧的书信里,得知他们的革命工作在一点点推进,心里便觉得欣慰。

白色恐怖笼罩全国后,国民党四处搜捕共产党人,长沙城里每天都有枪声响起,毛主席因此被迫离开长沙,上了井冈山。

临走前,他特意嘱咐杨开慧,一定要保护好向家的人,因为向家在长沙开的盐号,早已成了地下党的秘密联络点。

盐号开在长沙小西门的一条巷子里,老板是向振恺的弟弟向定前,盐号里堆满了盐袋,伙计们每天忙着装卸货物。

谁也不会想到,在盐袋后面的小房间里,藏着秘密电台和革命文件,而杨开慧则经常扮成买盐的顾客,来这里传递情报。

有一次,她刚把情报交给地下党员,就听到外面传来国民党特务的脚步声,那要咋办呢?

向定前赶紧让她躲进盐仓,自己则拿着账本,镇定地跟特务周旋,直到特务离开,才敢把杨开慧从盐堆里拉出来。

那时的杨开慧,身上还沾着盐粒,却笑着对向定前说,以为有舅舅在,所以他们就不怕。

向振恺虽然不在长沙,但也时刻牵挂着盐号的安危,她经常托人给弟弟捎信,让他注意安全,还把家里的鸡蛋、腊肉送到长沙,给地下党员们补充营养。

她知道,自己能做的不多,但只要能帮到革命,再苦再累也值得,所以无怨无悔。

可命运总是残忍的,1930年11月,杨开慧在板仓被捕,这消息传到平江时,向振恺正在地里种油菜。

听到外甥女被捕的消息,她手里的锄头哐当掉地上,当场就晕了过去,醒来后不顾家人的阻拦,非要去长沙救杨开慧。

可那时的长沙城,早已被特务严密监视,她刚走到城门口,就被特务拦了下来,若不是同行的乡亲帮忙求情,恐怕连性命都难保。

回到家后,向振恺没有放弃,她召集了向家的族人,商量营救办法,有人提议找国民党里的熟人疏通关系,有人说要凑钱赎人。

可那时的国民党反动派,早已被革命的怒火吓破了胆,根本不吃这一套,这如何是好?

后来,向定前想到在南京的杨开慧的哥哥杨开智,赶紧派布庄的店员杨振湘,护送杨开慧的母亲去南京,找章士钊、蔡元培等知名人士帮忙。

可当章士钊等人找到国民党当局交涉时,却被告知杨开慧是毛主席的妻子,罪不可赦。

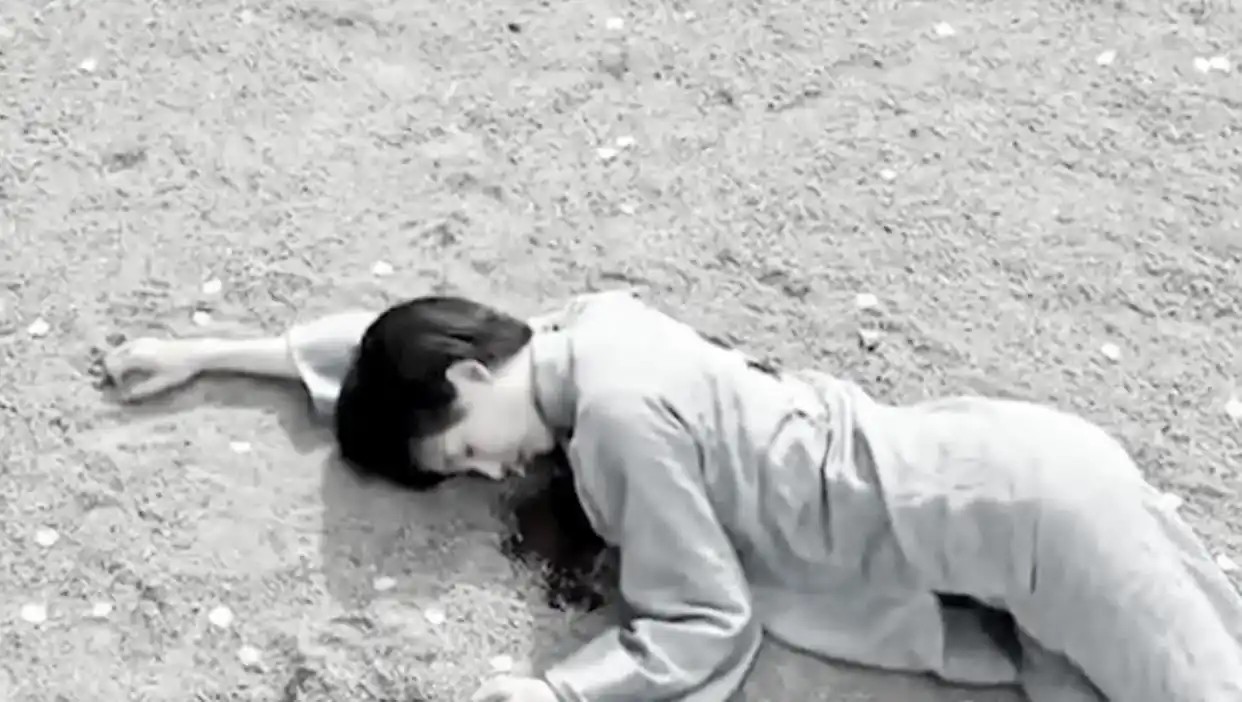

1930年11月14日,杨开慧在长沙识字岭英勇就义,当噩耗传到向振恺家时,她正坐在油灯下给杨开慧做棉衣。

听到消息后,她手里的针线掉在地上,整个人瘫在椅子上,眼泪像断线珠子般往下流。

她的心里像被刀割一样疼。那天晚上,她把给杨开慧做的棉衣叠得整整齐齐,放进樟木箱里,再也没拿出来过。

从那以后,向振恺就再也没见过毛主席,她偶尔会从路过的商人嘴里,听到一些关于毛主席的消息。

每听到一次,她心里就多一份希望,希望革命早日成功,希望那些为革命牺牲的人没有白死。

可她也从未想过要找毛主席要回那二百银元,在她看来,那笔钱能帮到革命,就是值得的。

时间一晃而过,转眼到1949年,当解放军开进平江时,向振恺跟着乡亲站在路边欢迎,看着战士整齐的步伐、和蔼的笑容。

这一刻她知道,杨开慧和无数革命烈士期盼的日子,终于来了,她的付出也没有白费。

其实毛主席一直牵挂着杨开慧的家人,可是革命之路艰难险阻,有时候实在难以分心,直到新中国成立后,他通过湖南省委找到了杨开慧的母亲。

当得知向振恺也还健在时,他立刻让秘书给湖南省委打电话,要求好好照顾两位老人。

1950年5月,毛主席的长子毛岸英受父亲委托,回到湖南探亲,先是去看望了外婆,随后又特意赶到平江,看望姨外婆向振恺。

那时的向振恺已经卧病在床,因为常年劳累,她已经患上了严重的哮喘,一到阴雨天就喘不过气。

在毛岸英来之前,时间来到1950年,新中国成立的消息传遍了大江南北,毛主席成为了新中国的领导人,这个消息也传到了向振恺的耳中。

她得知毛主席成了领导人,想起二十八年前往事,当年那笔钱对于革命事业或许起到一定作用。

但如今自己病重,希望毛主席能偿还这笔钱,用于治病或在自己去世后办理丧事,所以曾经她对女儿说出了那句,二十八年了,让他还债吧。

当毛岸英来了走进房间时,她正靠在床头咳嗽,看到眼前的年轻人,一下子就认出了。

她拉着毛岸英的手,问起毛主席的近况,问起北京的样子,聊了一会儿终于想起什么,犹豫了很久才轻声说:

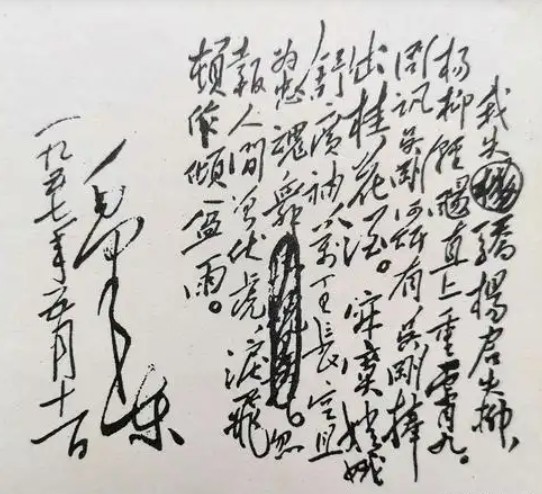

“你爹当年搞革命,我曾借给他二百块银元。现在我老了身体也不好,这笔钱要是能还回来,我想治病,万一我走了,也能给家里留个念想。”

毛岸英立刻点头,于是在离开平江后,毛岸英在给父亲的信里,详细说了向振恺的情况和她的请求。

毛主席收到信后,心里很不是滋味,他想起了那个秋天,杨开慧捧着二百块银元回来时的样子,想起了向振恺那位深明大义的农村妇女。

他对身边的工作人员说,振恺大姨在我们最困难时提供了帮助,这笔钱不仅要还,还要好好报答她。

没过多久,毛主席安排向振恺和杨开慧母亲一起搬到长沙居住,所有的生活费用都由他个人承担,同时他从自己的稿费里,拿出二百块银元转交给向振恺。

1950年秋天,向振恺在女儿的搀扶下,搬进了长沙希圣园的一栋小楼里,这房子里有暖气有电灯,还有专门的医生定期来给她检查身体。

看着窗明几净的房间,向振恺心里既感动又愧疚,她原本只是想要回那笔钱治病,却没想到毛主席给了她这么好的生活。

全国由供给制改为薪金制后,毛主席按月给两位老人寄一百元生活费,一直到两位老人先后去世为止。

尽管政务繁忙,毛主席还经常写信给她们,直到向振恺去世时,毛主席还寄来三百元奠仪,以表达自己的哀思。

当年那笔看似普通的二百块银元,承载的不仅是一份经济上的帮助,更是革命年代里,普通百姓对革命事业最朴素、最真挚的支持。

向振恺是千万支持革命的普通民众之一,在那个风雨如晦的年代,还有无数像她一样的人。

他们或许没有读过多少书,但他们知道,毛主席和共产党人是在为穷人谋幸福。

所以都愿意拿出自己的的积蓄,愿意冒着生命危险,为革命事业添砖加瓦,也证明一个道理:

中国革命的胜利,从来不是某一个人或某一群人的功劳,而是无数革命先烈和普通民众共同奋斗的结果。

看到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。

参考资料:

【1】湖南日报.《开慧遗事——向家砖屋》.2013-12-11

【2】中国共产党新闻网.《毛主席“还钱”》.2020-09-30

【3】新华网.《数风流人物:杨开慧:“牺牲我小,成功我大”》.2024-03-27

【4】新湖南.《永远的骄杨——纪念杨开慧烈士牺牲89周年》.2019-11-14