本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

(野心勃勃 北汉刘崇)

广顺元年,公元951年,正月,新年还没过,北汉皇帝刘崇就急不可耐的发动了第一次对后周的进攻。

他在河东发兵,把兵力囤积在了黄泽,阴地,团柏这三个地方,又安排自己的儿子刘承钧,麾下将领白从晖和李存瑰率领骑兵一万,直奔晋州而去。

几路大军到了晋州城外,直接摆开了攻势,准备进攻。

驻守晋州的,是后周的建雄节度使王晏。

王晏,大唐昭宗年间生人,出生于今天徐州腾县一个普通农家,他生来悍勇,少年时就曾经拉着一帮乡勇保卫家乡,五代年间徐州附近盗贼匪徒,以及农民起义的队伍很多,不少乡村都被骚扰劫掠,但这些人都绕着腾县走,不为别的,就因为惧怕王晏的威名。

从军之后,王晏打仗也很勇猛,虽然算不上超一线的名将,但是基本的水准还是有的。

北汉大军在刘承钧的统领下来势汹汹,而且是不宣而战,可王晏很快就做出了他的判断,目前敌人的数量太多,势力太强,如果开城迎敌,万一战败,城池搞不好就丢了。

打,肯定是不能打了,而应该坚守不战,全面的进行防守。

王晏心里有底,北汉军自河东而来,路途遥远,他们后勤供给不上,难以打持久战,自己耗上他们一阵子,他们自然就退军了。

古人有云:先为不可胜,以待敌之可胜。

那么很显然,王晏打仗的办法很传统,非常持重,这是一种以静制动,消耗远来敌军的战术。

虽然很常见,但是很好用。

说出来您都不相信,王晏把城门一关,可把刘承钧给乐坏了,刘承钧想不到这是人家王晏的御敌之策,而认为是北汉大军一来,直接就把后周将领给吓坏了,给吓的龟缩不出了。

实在是不知道这哥们的自信到底是哪儿来的。

在这种认知下,刘承钧认为城内的后周军已经是吴牛喘月,股战胁息,在本大将军亲临战场的威压中已经吓破了胆,完全束手待毙了,刘承钧生怕错过这“好时机”,在后周已经建好了防御工事,城头上不是落石就是滚木,不是弓箭手就是长枪兵的情况下,他依旧下令全军强攻。

王晏主打一个防守,你刘承钧远道而来,粮草撑不了几天,你必须速战速决,强攻取胜,这也勉强说的过去,可问题是,刘承祐此番前来,他根本就没有携带大型的攻城器械。

也就是说,所谓强攻,就是让士兵们徒手爬城墙。

真是不是自己的命,就变着法的造,一点不珍惜呗?

我们来看这段记载:

《宋史·卷第二百五十二·列传第十一》:并人以为怯,竞攀堞而登,晏麾伏兵击之,颠死者甚众...

顶着滚木,顶着落石,顶着万箭齐发,好不容易爬上城头,结果被预先埋伏在城头上的长枪兵一枪挑死。

刘承钧过分自信,错误指挥,攻城部队死伤甚重,他着急了,一着急他又乱,把麾下一个叫做安元宝的将领派了出去,让他带领一支军队绕到晋州的西城门,然后放火烧城,没成想安元宝连人带兵一去不回,直接就投降了王晏。

这个时候刘承钧终于意识到,想要一口吞下晋州城,那实在是太难了,他亡羊补牢,马上收拢兵力,向晋州西北进发,转而攻打西北的隰州。

隰州城小,总能打下来吧?

不,还是打不下来。

刘承钧在隰州苦战数日,连隰州的大门也没摸到,反而再度死伤大批士兵,还有几个高级将领被人家后周当场活捉,仗打到这一步,刘承钧无心再战,只好撤退。

可叹呐,刘承祐此番东征,他本来是志在鲸吞,可是他谋略之粗疏,用兵之孟浪,实在是画虎类犬,可见纵有万骑之众,也不敌一将之智,难道这不是天意吗?

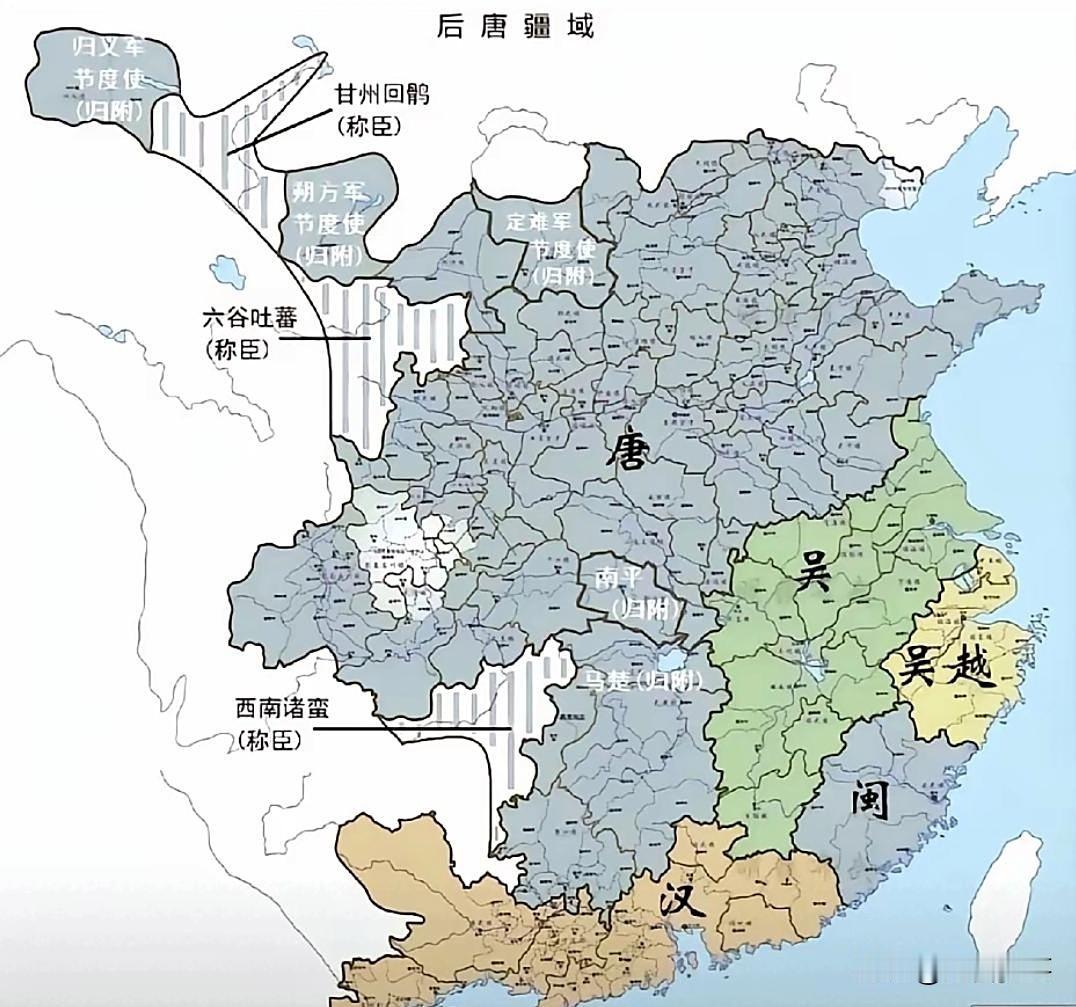

第一次进攻后周如此惨败,让北汉意识到,单打独斗没有胜算,自己必须找到坚实的靠山。

找谁呢?河东和契丹毗邻,自然是要找契丹人。

实际上,当时的契丹也正在观察和挑选,也在考虑契丹自身是要支持后周,还是要支持北汉。

那相比之下,北汉自然是更好选择。

郭威建立后周之后,和契丹一直处于平等交往的状态,你让郭威像石敬瑭那样给你当儿子,那是不可能的,你要钱,后周给是给,可给的并不多,郭威还在边境上部署了重兵,那意思就是,你契丹人也别太嚣张,不服咱们就干一把试试看。

北汉的刘崇,态度截然不同,刚刚称帝,他就给辽朝的皇帝写信,说自己愿意效仿石敬瑭,以父事契丹,做辽朝的藩属国,刘崇还三番五次的主动送去大礼,唯恐辽朝不开心,一边送礼,他还一边说好话,希望辽朝认可自己皇帝的身份,辽朝自然是却之不恭,顺水推舟,马上就把刘崇封为了大汉神武皇帝,那到这一步,我们可以说,北汉主动成为了由辽朝扶持的伪政权。

有了辽朝的支持,刘崇信心大增,很快发起第二次进攻,这一次由李存瑰带兵,率领大军从团柏出发,入侵后周的潞州。

刘崇邀请辽朝出兵帮助,当时辽朝的确是出兵了,世宗耶律阮不仅出兵,还是亲征,只是火神淀之乱打乱了契丹人的节奏,世宗死于兵变,好在接下来的穆宗耶律璟没有放弃支持北汉,仍旧愿意派兵支援北汉,第二次攻打后周,大幕由此揭开。

(契丹壁画)

先说北汉这支由李存瑰带领的大军,到山西襄垣一带就被后周将领陈思让和向拱击败,士兵死伤无数,高级将领又被抓获了一箩筐。

李存瑰战败,刘崇不服输,他亲自带兵两万,联合契丹将领萧禹厥率奚的骑兵五万,合兵七万,继续进发,攻打晋州。

您想想七万人,在五代末期已经不能算是小数目了,何况还有战斗力非常强悍的契丹骑兵参与其中,晋州一下子就告急了。

这里有一个变数是什么呢?之前把刘承钧耗的大败的老将王晏,他已经调走了,而主持晋州工作新领导叫王彦超,他还在赴任的路上,他还没到,晋州当时没有当家人,只由三个中高层将领暂时管理,一个叫王万敢,一个叫做史彦超,一个叫做何徽,三个人联手保卫晋州。

可是您别说,后周这能人不少啊,就是这不显山不露水,严格意思上都不能算是战斗人员的三个临时代班,他们抵挡住了北汉契丹联军一轮又一轮的进攻,甚至在两方交火中,好几次还取得了小胜。

看起来局势是对后周有利的,但我们也要考虑到,这个时候的后周战场上,缺乏指挥调度,缺乏主帅指挥,目前的状态就是仅仅能倚靠地形被动防守,这一次北汉契丹联军兵精粮足,战斗力强悍,他们和刘承钧不一样,他们耗得起,就这么耗下去,晋州不失守,局面还能维持,可晋州一旦失守,那就是滔天巨祸。

有观此状,郭威做出了一个重要的人事任命,他授予王峻为行营都部署,全面接手后周抵挡北汉的战争调度,而且郭威用人不疑,他给了王峻很大的权力。

《资治通鉴·卷第二百九十》:诏诸军皆受峻节度,听以便宜从事,得自选择将吏。乙丑,峻行,帝自至城西饯之。

郭威让战场上的全军都必须听从王峻的命令,甚至还允许王峻便宜行事,就是说王峻在战场上干什么大事儿,做什么重要决定,都不需要跟郭威汇报,郭威还在经济上支持王峻,只要王峻要钱,朝廷掏光了家底也得给。

有君王如此,将帅何求啊,也只有这样的信任,才能让有能力的将领在战场上不束手束脚,自由发挥。

王峻这个人,他是很沉得住气的。

我们一说山西的地形,那就是表里山河,外围有黄河和山脉,内部则是盆地和河谷,地形不是一般的复杂。

晋州,那可以说是山西地形的微缩版本,西边是黄河,这是大自然赐予的天险,在古代,谁想要从西边进攻,除非开飞机,不然胜算极低。

东边是太岳山,是一面巨大的屏障,山脉险峻,通道有限,别说骑兵,坦克也不好走。

南边是汾河谷地的南端出口,最主要这块还有一个绛州可以作为前哨和缓冲。

北边则通过雀鼠谷和太原连接,但这条通道也十分险要,很明显就不是适合进攻的地方。

总结来说,任何军队想要进攻晋州,都必须克服一道道巨大的天然屏障,要么过河,要么翻山,这为防守晋州的守军提供了巨大的预警时间和地利优势。

王峻心里太有数了,他知道再给北汉契丹联军个把月,他们也拿不下晋州,所以他根本就没有带兵去支援晋州,而是走到半路,到陕州就不走了。

稳,实在是太稳了。

拿破仑曾经说过:

战术就是时间与空间的结合,但更重要的是时间。

一个人只有拥有巨大且强大的大心脏,他才能这么稳。

何况,现在北汉契丹联军势头正猛,正想要跟人打架呢,现在冲上去硬拼,那才是傻子呢...

王峻打算,把胜利交给时间,而不是自己。

参考资料:

《资治通鉴·卷第二百九十》

《宋史·卷第二百五十二·列传第十一》

刘丽影.辽朝对北汉存亡的影响.赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2019

魏帅朋.论五代时期辽与北汉的军事联合.辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2017

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)