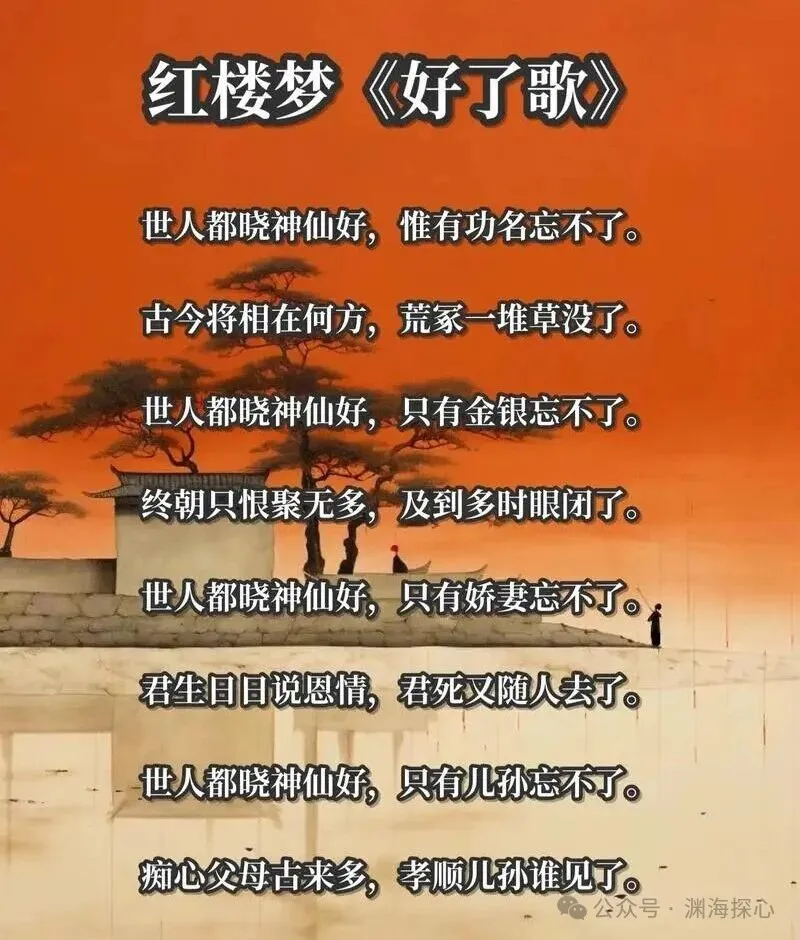

少年时读《红楼梦》,

读完那首《好了歌注》,

整个人就呆住了,世界的虚妄直窜心头。

“陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓,粉正香,如何两鬓又成霜?昨日黄土陇头送白骨,今宵红灯帐底卧鸳鸯。

金满箱,银满箱,转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长,那知自己归来丧!训有方,保不定日后作强梁。择膏粱,谁承望流落在烟花巷!因嫌纱帽小,致使锁枷扛,昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长。乱烘烘你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳!”

整首词,我几乎是读完一遍就刻在了脑子里,

从此再也忘不掉。

能让我有这般“过目不忘”体验的文字,

此前恐怕也只有《滕王阁序》和《梦游天姥吟留别》。

那种字里行间透出的苍凉、虚无,

让我一个十来岁的少年,竟了无生趣,动了出家的念头。

爸妈察觉后,还以为我是看了《红楼梦》,

过早地动了男女之情。

其实并非如此。

当时读完只是觉得,这世间事,原来就是一场大梦。

我们赤条条来,本该无牵无挂地去,

却偏偏为了那些富贵功名,

给自己添了无数烦恼,

而这些烦恼的尽头,终究还是一场空。

长大后,再读红楼,心境已然不同。

我明白,它哀悼的,

大到家国沦丧,小到世家兴衰,

以及每一个被命运洪流裹挟的个体,

那逃不出的周期之痛。

既然人生是一场梦,

那便只能以“观梦”之心,

来同游这场大梦吧。

在前不久,一则新闻,

又再一次印证了这一周期铁律。

曾经的国内首富,王健林先生,被限制了高消费。

正是“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。”

“金满箱,银满箱,转眼乞丐人皆谤。”

虽说王家不至于真到“乞丐”的地步,

但作为一个时代的符号性人物,

落到这般境地,实在是令人唏嘘。

恍惚间,我想起了很多年前,

他在公司年会上,

声嘶力竭地唱着崔健的那首《一无所有》。

当年,这首歌和“不知妻美”的东哥,“悔创阿里”的杰克马,

并称为三大“凡尔赛”名场面。

大家听了,都只是会心一笑,当成一个成功者的调侃。

可如今再看,“小目标”的豪言壮语犹在耳边,

而“一无所有”的歌声,

却在冥冥之中,成了他命运的注脚。

这,就是“谶”。

所谓“谶”,就是那些在不经意间说出,

却在未来神奇应验的话。

一语成谶,在我们的生活中,

其实比想象的要多得多。

前不久,娃哈哈的宗馥莉小姐,

在接班之后,力主将品牌从“娃哈哈”变成“娃小宗”,

这本是企业求新求变的正常操作。

可“小宗”这两个字,

在中国古代的宗法制度里,意味深长。

天子的嫡长子,继承大统,是为“大宗”。

其他的儿子,分封到各地做诸侯,

相对于天子,就是“小宗”。

简单说,“小宗”,就是“庶出”,是旁支。

本来,娃哈哈上演的戏码,

就颇有些封建时代“嫡庶之争”的味道。

外界一直都视宗小姐为“嫡长女”,

是名正言顺的继承人。

可如今,她却主动给自己降格为“小宗”,

这实在是让人摸不着头脑。

不知道背后的团队,是没文化呢,还是没文化。

这件事未来会如何发展,我们拭目以待。

但从“谶”的角度看,这似乎不是一个好兆头。

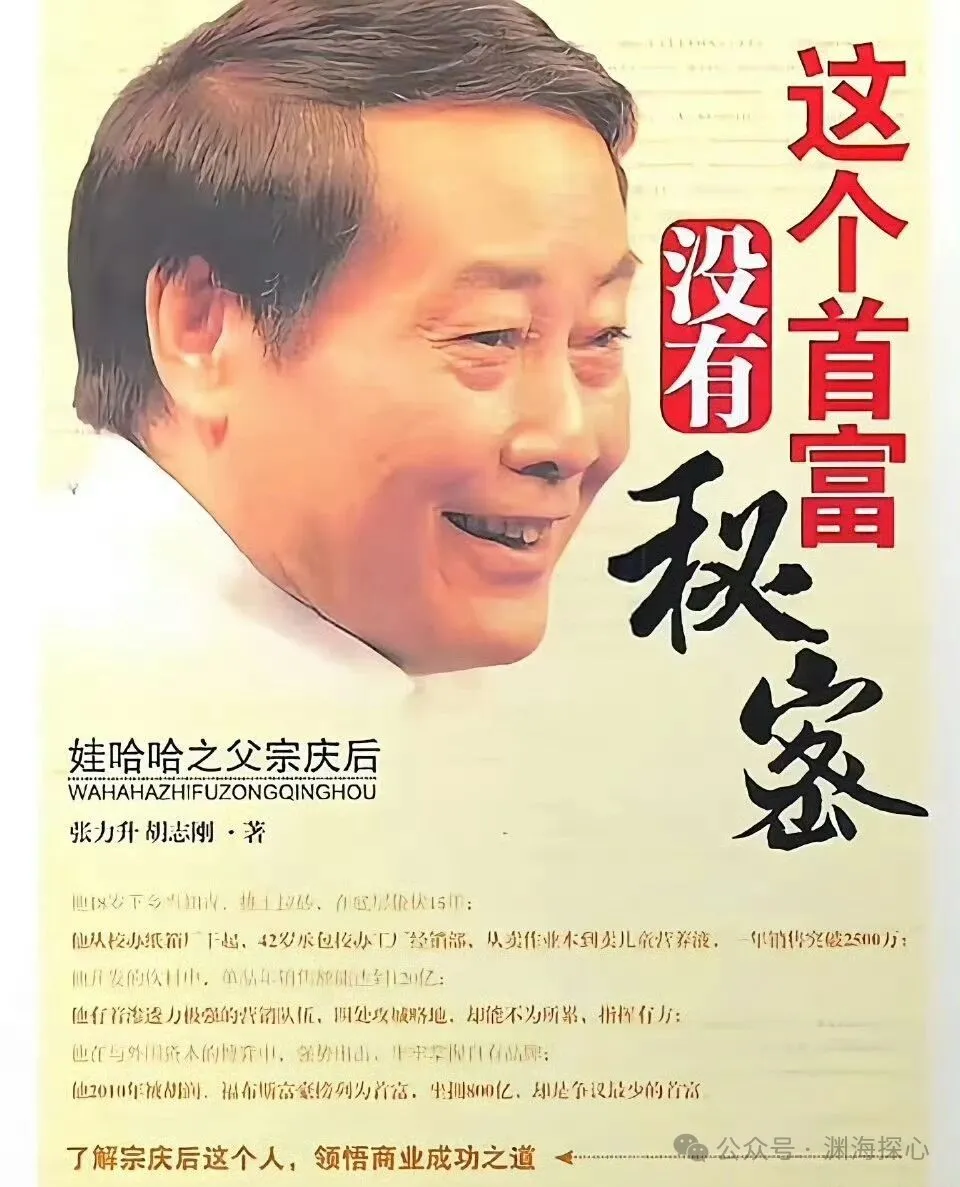

再看她父亲,宗庆后老先生。

当年,他出了一本书,叫《首富没有秘密》,

还曾被媒体戏称为“新四大名著”。

“没有秘密”……这四个字,

在当年看来,是何等的坦荡和自信。

可如今,老先生身后,关于股权、关于家族的种种“秘密”,

却一一浮出水面,引发了巨大的舆论风波。

生前坦荡无秘密,身后秘密惹尘埃,

这难道不也是一种“谶”吗?

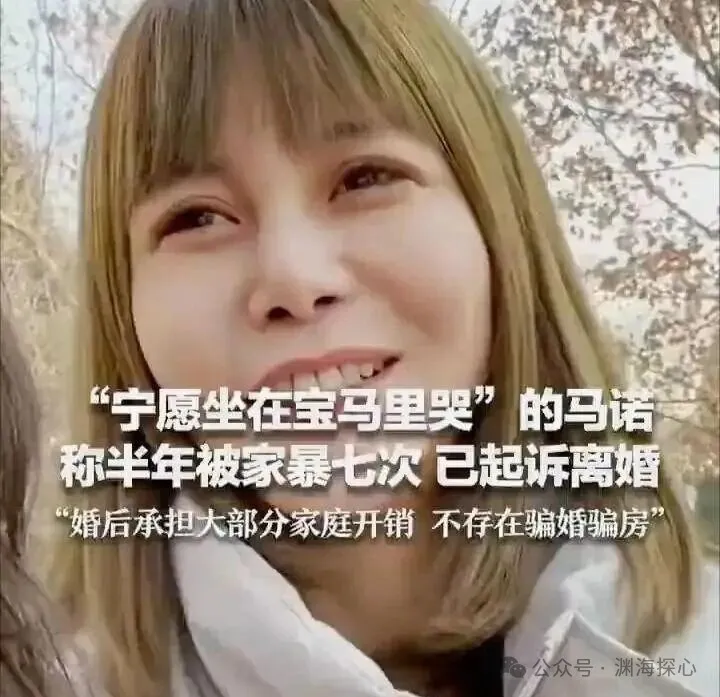

还有那个曾在《非诚勿扰》节目上,

说出“宁愿在宝马车里哭”而名声大噪的女嘉宾。

后来,她如愿闪婚嫁给了一位所谓的“富二代”,

却在半年内被家暴七次,闹上法庭。

最终,她真的实现了自己当年的那句“谶言”。

为什么有些话,就那么容易应验呢?

我观察发现,一个“谶言”要成立,

往往有两个特点:

第一,是当事人在不经意间说出的;

第二,是这句话的流传度特别广。

当一句话,被无数人反复提及、念叨、传播时,

它就在冥冥之中,形成了一个巨大的“念力场”。

这个场,会反过来,像一个无形的模具,

将当事人的命运,慢慢地塑造成它所描述的样子。

所以,在古代,朝廷对“童谣”是异常警惕的。

因为小孩子口无遮拦,说的话最纯粹,

而童谣的传播度又极广,最容易形成强大的谶言。

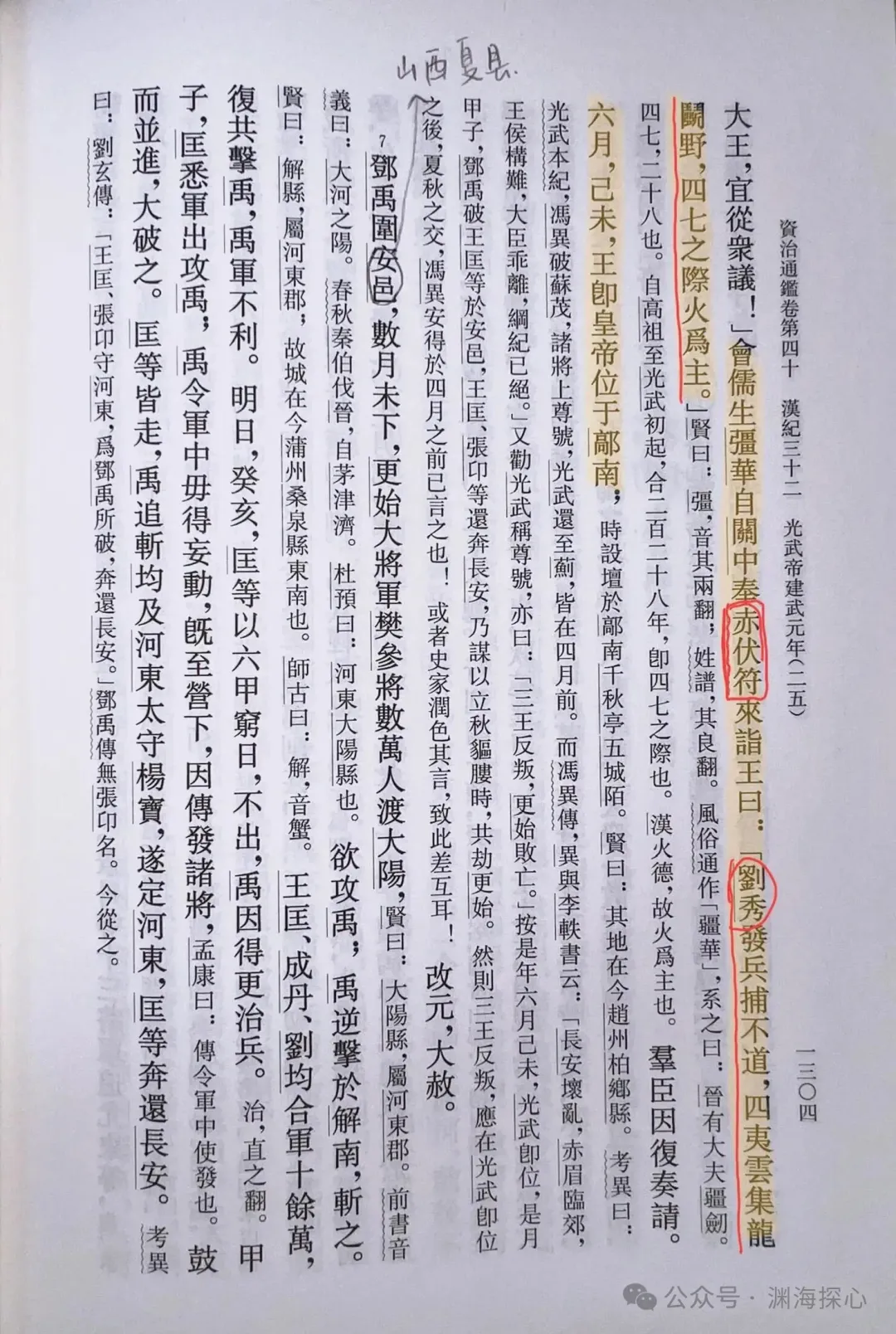

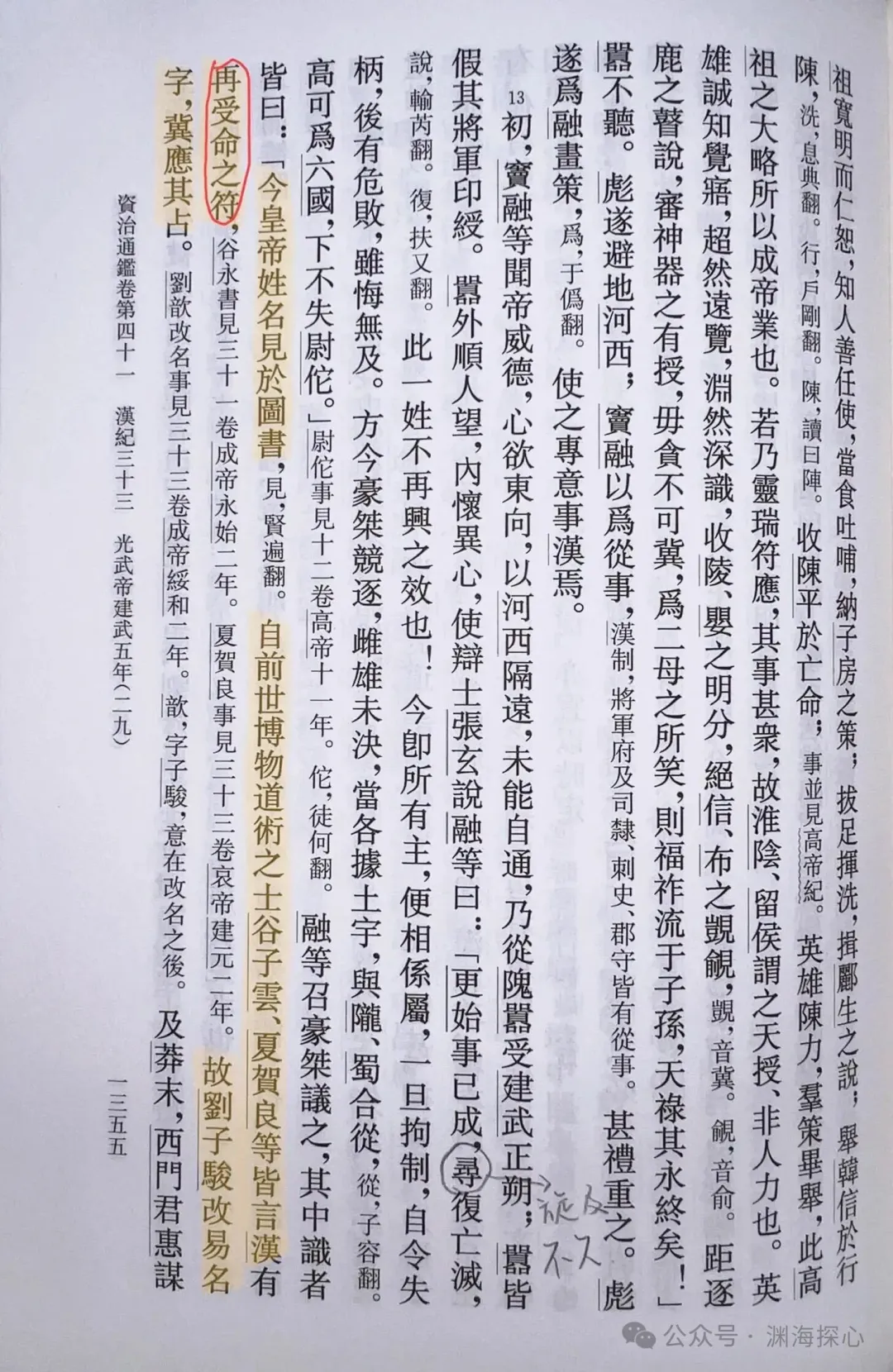

汉朝的谶纬之学盛行,正史里都记录了不少。

比如王莽篡汉时,就有谶言说“刘秀当为天子”,

搞得王莽紧张兮兮,还为此杀了好几个同名的人。

当然,也有刻意去“应谶”的。

唐朝的《推背图》火了之后,

在五代时,很多人为了让自己的命运符合预言,

甚至不惜给子女改名,

但乱烘烘你方唱罢我登场。

最终是一条盘龙棍舞的飞起的赵匡胤坐了江山。

而从此,真推背图便被偷梁换柱,

市面上流行的赝品版就多起来。

所以,很多刻意想要应谶的,反而难以算上。

谶言之所以是谶言,妙就妙在,

它刚出现时,你看不懂,

甚至觉得是个玩笑。

只有当事情发生了,你回头一看,

才猛然惊醒,原来一切早已注定。

说这么多,不是为了宣扬宿命论,

而是想提醒我们自己:

行走江湖,要学会避开那些自己给自己挖的“谶坑”。

怎么避呢?

其实很简单,就是修养我们的“口德”与“心念”。

多说吉利话。

这不是迷信,而是一种积极的心理暗示。

你嘴上常说的,就是你心里常想的。

常说“有希望”、“能办到”、“会好的”,你的心气就是向上的。

不要乱发誓。

尤其不要拿自己或家人的健康、命运来发誓。

誓言是一种能量极强的言语,

它是在调动你全部的精气神,

去下一个“订单”。

这个订单,万一应验了,你承受不起。

不要放狠话,说断头话、绝情话。

“我这辈子再也不想见到你”、“我死也不……”这类话,

都是在给自己的人生,提前关上一扇门,断掉一条路。

世事无常,凡事留一线,日后好相见。

言,是心之声。你说什么样的话,

就代表你有什么样的心。

一个内心祥和、充满善意的人,

他说出的话,自然也是温暖、积极的。

一个内心充满戾气、抱怨的人,

他的言语,就像一把把刀子,

伤人的同时,也在割伤自己的福气。

我们身处的这场大梦,本就充满了各种无常与荒唐。

我们能做的,就是守好自己的这颗心,管好自己的这张嘴。

如此,才能在这场终究是“白茫茫大地真干净”的戏台子上,

为自己多安排几出,温情脉脉的好梦。