在中国历史的长河中,科举制度宛如一颗璀璨又复杂的星辰,闪耀着独特的光芒,也投下了长长的阴影。当我们把目光穿越到公元前后,会发现一场影响深远的人才选拔变革正在悄然酝酿,直至隋唐时代彻底成熟,它就是科举制。而在西汉早年,与之类似的举孝廉察举制度,也曾在历史的舞台上扮演过重要角色。

科举:独木桥上的“千军万马”

西汉的察举制度,就像是一场基于道德与才能的“海选”。它以“孝”和“廉”为重要标准,试图从民间挖掘出那些德才兼备的人才,为朝廷所用。这就好比在一个大池塘里捞鱼,希望能捞出最有价值的“大鱼”。然而,随着时间的推移,察举制度逐渐暴露出一些问题,比如推荐过程中的主观性和不公平性。

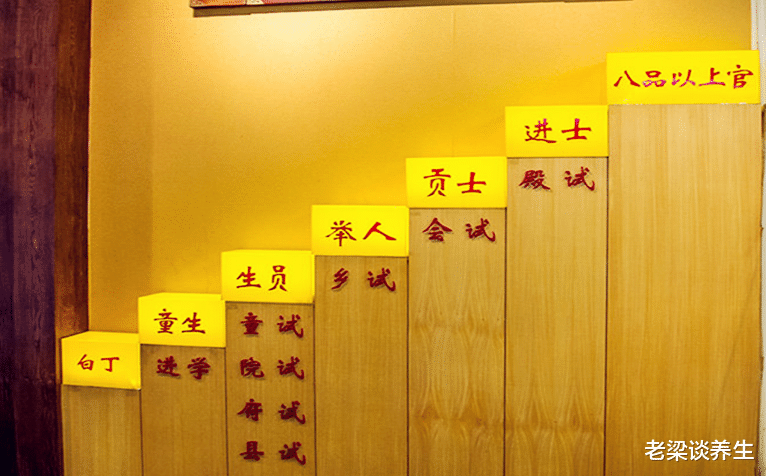

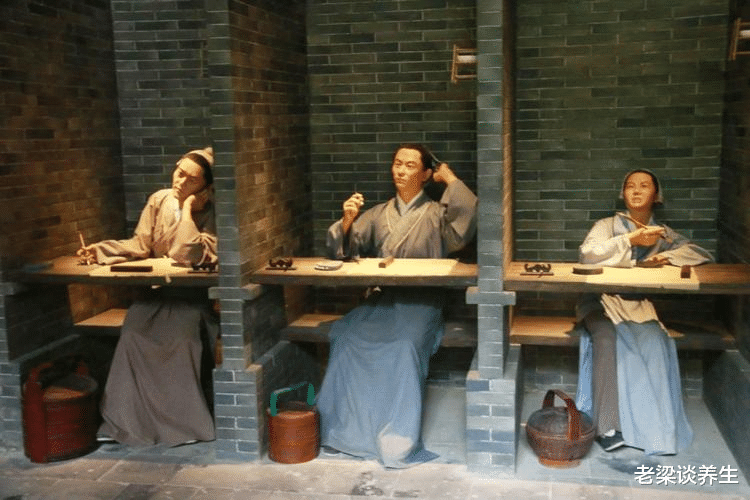

到了隋唐,科举制度闪亮登场,它以更为公平、公开的方式选拔人才,打破了世家大族对仕途的垄断。这一制度就像是一个巨大的“人才吸铁石”,吸引了无数文人墨客投身其中。据史料记载,唐朝时期,每年参加科举考试的考生多达数千人,而最终能金榜题名的却寥寥无几。这数千人就像一群怀揣梦想的“追光者”,都挤在科举这条独木桥上,渴望通过“学而优则仕”实现人生的逆袭。

科举考试的内容主要集中在四书五经等儒家经典上。这就导致了一个严重的后果:所有文人都把精力放在了研读这些经典上,就像一群被设定了固定程序的机器人,只知道按照既定的模式学习和思考。他们关心的不是自然科学的奥秘,不是世界的本质,而是如何在这场激烈的竞争中脱颖而出,进入官场,飞黄腾达。

举个例子,唐朝的韩愈,他才华横溢,却在科举之路上屡屡受挫。他多次参加科举考试,直到第四次才进士及第。在这个过程中,他耗费了大量的时间和精力去研究儒家经典,而自然科学的探索对他来说,就像是一个遥不可及的梦。这种现象在当时并非个例,而是普遍存在于文人群体中。据统计,唐朝有记载的文人中,超过 80%的人都把主要精力放在了科举备考上,对自然科学几乎没有任何关注。

偏废之殇:文化天平的失衡

由于文人都挤在科举这条独木桥上,中国文化的发展逐渐出现了严重的偏废。自然科学领域就像是一片被遗忘的荒原,鲜有人问津。中国古代在天文、地理、数学、医学等方面曾经有过辉煌的成就,但在科举制度的影响下,这些领域的发展逐渐陷入了停滞。

以天文为例,中国古代的天文学在早期非常发达,出现了许多杰出的天文学家和天文著作。然而,随着科举制度的盛行,研究天文的人越来越少。因为研究天文不能带来仕途上的晋升,不能让他们实现“学而优则仕”的梦想。这就好比一个原本繁荣的花园,因为大家都去追逐一种花,而忽略了其他花的生长,最终导致花园的生态失衡。

地理学也是如此。古代中国地域辽阔,有着丰富的地理资源需要探索和研究。但在科举制度的吸引下,文人们更愿意坐在书房里研读四书五经,而不愿意走出家门,去实地考察地理环境。这就使得中国古代的地理学发展逐渐落后于世界其他地区。

落榜者的逆袭:中医成为自然科学“救世主”

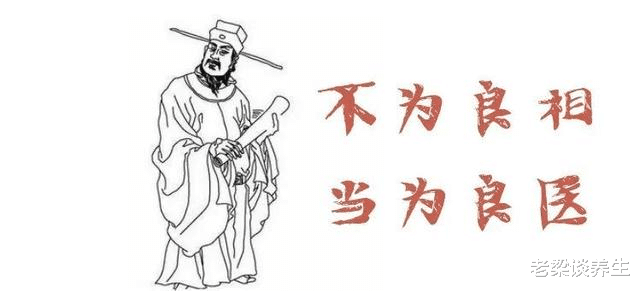

就在中国文化因为科举制度而陷入自然科学发展困境的时候,一批落榜的知识分子却做出了一个惊人的选择——“不为良相当为良医”。他们就像一群在黑暗中寻找光明的“孤勇者”,放弃了通过科举进入官场的机会,转而投身到自然科学领域,尤其是中医。

中医,这个中国古代自然科学的瑰宝,成为了这些落榜知识分子的“避风港”和“试验田”。他们把在研读儒家经典过程中培养出来的严谨思维和钻研精神,用到了中医的研究和实践上。他们翻阅古代医书,结合自己的临床实践,不断探索和创新,为中医的发展做出了巨大的贡献。

比如,唐代的孙思邈,他一生都致力于医学的研究和实践。虽然他也曾有过通过科举进入仕途的想法,但最终还是选择了医学这条道路。他走遍大江南北,收集民间药方,亲自尝试各种草药,经过数十年的努力,完成了《千金方》这部医学巨著。这部著作就像一颗璀璨的明珠,照亮了中医发展的道路,对后世的医学产生了深远的影响。

还有宋代的李时珍,他也是因为科举失利,才转而研究医学。他花费了 27年的时间,编写了《本草纲目》。这部著作是中国古代药物学的集大成者,它详细记载了1892种药物,收集了11096个药方,对中国的医学和自然科学发展做出了不可磨灭的贡献。

中医之所以能成为中国古代自然科学之集大成者,聚集了几千年中国知识分子的智慧的结晶,正是因为这些落榜知识分子的加入。他们就像一股清泉,注入了中医这片原本有些干涸的土地,让中医焕发出了新的生机和活力。

反思与启示:科举与自然科学的平衡之道

回顾历史,我们不得不反思科举制度对中国文化发展的影响。科举制度在选拔人才、促进社会流动方面发挥了重要作用,但它也导致了中国文化在自然科学领域的严重偏废。这就提醒我们,在人才选拔和社会发展中,不能只注重一种标准和一个方向,而应该保持多元化的视野和平衡的发展策略。

在当今社会,我们虽然已经废除了科举制度,但类似的问题依然存在。比如,在教育领域,我们过于注重学生的考试成绩和升学率,而忽略了对学生创新能力和实践能力的培养。这就导致了许多学生在进入社会后,缺乏解决实际问题的能力和创新精神。

我们应该从历史中吸取教训,在人才选拔和教育过程中,注重培养学生的综合素质和创新能力,鼓励他们探索自然科学和其他领域的奥秘。同时,我们也应该营造一个宽松、包容的社会环境,让那些有才华、有梦想的人能够在不同的领域发挥自己的优势,为中国文化的发展和自然科学的进步做出贡献。

科举制度就像一把双刃剑,既有积极的一面,也有消极的一面。而中医,在科举制度的阴影下,成为了中国古代自然科学的一座丰碑。它见证了中国知识分子的智慧和勇气,也为我们今天的发展提供了宝贵的启示。让我们铭记历史,珍惜现在,在未来的道路上,走出一条更加科学、合理、多元化的发展之路。

作者简介:梁世杰 中医高年资主治医师,本科学历,从事中医临床工作24年,积累了较丰富的临床经验。师从首都医科大学附属北京中医院肝病科主任医师、著名老中医陈勇,侍诊多载,深得器重,尽得真传!擅用“商汤经方分类疗法”、专病专方结合“焦树德学术思想”“关幼波十纲辨证”学术思想治疗疑难杂症为特色。现任北京树德堂中医研究院研究员,北京中医药薪火传承新3+3工程—焦树德门人(陈勇)传承工作站研究员,国际易联易学与养生专委会常务理事,中国中医药研究促进会焦树德学术传承专业委员会委员,中国药文化研究会中医药慢病防治分会首批癌症领域入库专家。荣获2020年中国中医药研究促进会仲景医学分会举办的第八届医圣仲景南阳论坛“经方名医”荣誉称号。2023年首届京津冀“扁鹊杯”燕赵医学研究主题征文优秀奖获得者。事迹入选《当代科学家》杂志、《中华英才》杂志。