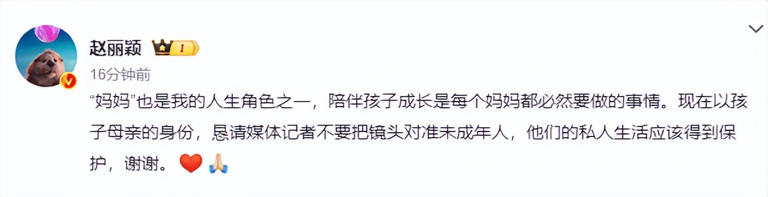

在流量至上的时代,赵丽颖以「母亲」之名发出的恳请,撕开了娱乐圈长期存在的隐私保护裂缝。9 月 19 日,她与 6 岁儿子想想在上海街头被狗仔跟拍的画面引发轩然大波 —— 视频中孩子的身形、发型及同行人员特征被清晰记录,虽做卡通马赛克处理,却仍存在暴露真实身份的风险。面对这场「温柔的暴力」,赵丽颖罕见公开表态:「请不要把镜头对准未成年人,他们的私人生活应该得到保护」。这一事件不仅是明星家庭的私人困境,更折射出社会对未成年人权益保护的集体反思。

一、隐私泄露的「温水煮青蛙」:从跟拍到「变性人肉」此次曝光并非首次。早在 2024 年,狗仔就曾拍到想想放学、就医等私人场景,甚至刻意捕捉其校服 logo、保姆特征等细节。这种「变性人肉」的拍摄方式,让孩子的学校、住址等敏感信息处于泄露边缘。有法律界人士指出,此类行为已涉嫌违反《未成年人保护法》第三十九条关于隐私权的规定,以及《民法典》第一千零三十二条对个人信息的保护条款。然而,由于取证困难、维权成本高,实际处罚案例寥寥无几,导致偷拍行为屡禁不止。

更值得警惕的是,部分媒体将明星子女视为「流量密码」。据《2025 中国娱乐产业白皮书》显示,73% 的明星子女曾遭遇偷拍,42% 发生在非公开场合。这种「镜头霸凌」不仅干扰孩子的正常生活,更可能对其心理造成长期影响。心理专家指出,过度曝光易使未成年人产生焦虑、自卑等情绪,甚至影响自我认同的建立。

赵丽颖的发声并非偶然,而是长期隐私保卫战的必然结果。自 2019 年想想出生以来,她与冯绍峰始终恪守「不曝光、不讨论」原则,甚至在离婚后仍默契配合保护孩子。此前,她曾用身体遮挡孩子正脸、拒绝透露任何家庭细节,但偷拍行为却愈演愈烈。此次她选择打破沉默,既是个人底线的捍卫,也为同类事件提供了示范样本。

这一行动得到公众广泛支持。微博话题 #赵丽颖恳请保护未成年人隐私# 阅读量超 5 亿,90% 的网友表示声援。杨幂、刘诗诗等明星此前也表达过类似诉求,但赵丽颖的不同之处在于,她不仅呼吁,更采取实际行动 —— 工作室已委托律师对侵权内容取证,并明确表示将通过法律途径维权。这种「温柔而坚定」的态度,让公众看到了明星父母保护子女的决心。

三、行业生态的破局之路:从流量狂欢到规则重建赵丽颖的恳请引发了对「公众人物隐私边界」的深层思考。主流媒体如网易娱乐明确提出「公众人物可被适度关注,但未成年人应豁免」,多家平台随即启动「未成年人隐私保护专项整治」,下架相关偷拍内容。法律界人士建议建立「未成年人面部自动打码」技术机制、开通偷拍举报通道,从技术和制度层面加强保护。

这场风波也让娱乐从业者开始反思职业伦理。部分狗仔在舆论压力下删除偷拍视频,甚至发布「尊重隐私」的声明。更重要的是,公众逐渐形成「关注作品,远离私生活」的共识,赵丽颖的待播剧《造城者》《在人间》因此获得更多关注。这种转变标志着社会对明星价值评判标准的回归 —— 从猎奇八卦转向专业能力。

赵丽颖的发声本质上是对「儿童权利本位」的重申。无论父母身份如何,未成年人都应享有平等的隐私权。正如她在声明中所言:「陪伴孩子成长是每个妈妈都必然要做的事情」,这种朴素的人伦诉求,无关明星光环,只关乎最基本的人性尊严。

在这个「全民皆可拍」的时代,我们需要重新定义「新闻价值」。拍摄明星子女的日常互动并非新闻,保护未成年人的合法权益才是真正的社会责任。正如《未成年人保护法》所强调的:「任何组织或个人不得侵犯未成年人的隐私权」,这不仅是法律的刚性约束,更是文明社会的道德底线。

当越来越多的人意识到「保护孩子的童年,就是守护未来的光」,那些潜藏在阴影中的偷拍镜头,终将在法律与道德的阳光下无所遁形。赵丽颖用一次不再隐忍的发声告诉世界:有些底线,永远不该退让;有些守护,值得全力以赴。而这,或许才是这场风波留给社会最珍贵的启示。