明末的辽东战场,曾发生过一场悲壮至极的战役。数千大明将士阻击数万清军整整一月有余,在最后一刻引燃埋藏的炸药与清军同归于尽,部下无一出降者。

然而关于这场战役的信息,连同主要将领的名字,却在汉文史料中被抹杀得干干净净,如同从来没有发生过一样。好在有跟随清军的朝鲜使节将其目睹记录下来,并传颂至朝鲜,我们才得以从另一个视角维度窥见它存在的痕迹:

清军人马阗入盈城,而炮火迅发。呼吸之顷,焱举烬灭,一城荡然,蔑遗纤芥云。嗟乎!自古忠臣烈士婴城而死者非一,而安有至死出奇,杀身鏖敌,功谋之壮如塔山者乎?且当埋火,人知必死而无以事外泄者。彼其忠诚有所激也。余闻辽氓言过至流涕。

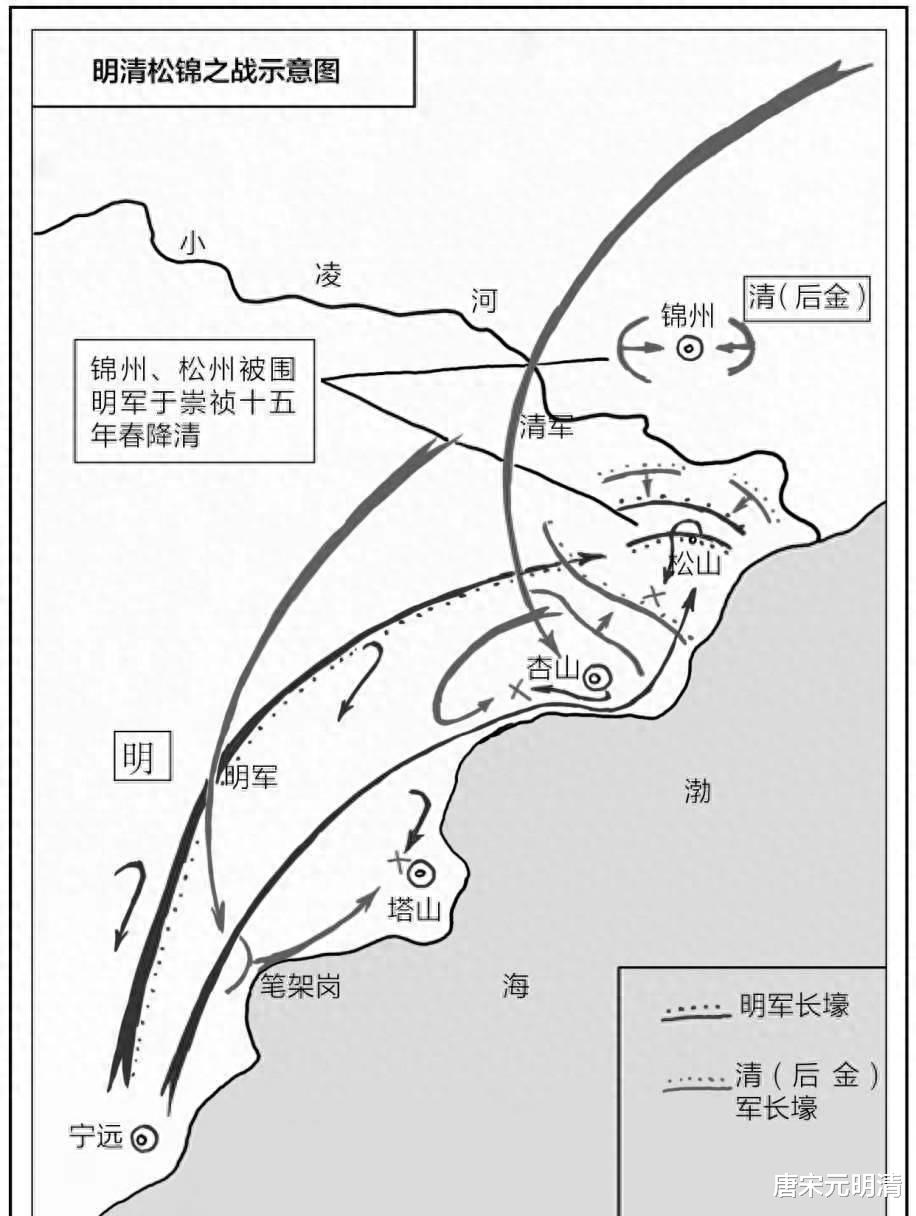

根据朝鲜《燕行录》的记述,这场悲壮血战的大致发生时间应该是在松锦大战结束后。

崇祯十五年初(1642年)洪承畴镇守的松山沦陷,洪承畴本人降清,锦州门户洞开。三月,镇守锦州的祖大寿降清。至此松山、锦州这两个大明宁锦防线上最重要战略枢纽相继沦陷,整个防线完全崩溃,大部分城池要么陷于敌手,要么投降。致使塔山堡这座横亘在锦州西南边的小城堡,彻底成了狂涛恶浪中的一叶孤舟。

然而面对汹涌而来的清军以及孤立无援的绝望局势,驻守塔山的众将士和当地百姓没有投降,而是选择了众志成城殊死抵抗。清军在劝降无果后,利用火炮对塔城进行猛烈炮轰。塔城守军借助高地优势进行还击,接连击杀清军炮手十多人,清军一时间毫无办法,多次组织进攻也都被守军强大的炮火击退,死伤惨重。

眼见塔山城易守难攻,一时间难以攻克,清军统帅代善决定将塔山包围起来,然后命令清军各部轮替骚扰,昼夜不休,意图用这种消耗战的方式拖垮明军的意志。

然而令清军想不到的是,塔山城军民一心,民众自发上城墙把守,踊跃支持守军抗敌。大大缓解了城内守军的压力。清军不敢进攻、只敢骚扰的战术,并不但未能瓦解守军意志,反而更加坚定了塔山城军民的守城决心。

无奈之下代善又下令恢复进攻,结果毫不意外,清军再次遭到拼死抵抗。明军顶住压力,让清军始终无法取得进展。

就这样经过一个月艰苦卓绝的抵抗,到了这年四月初八,奇迹并没有出现,塔山城军民迎来了属于他们的最后时刻,清军从前线调来了终极攻城装备——红衣大炮,经过一整天不间断的轰炸,塔山城的西城墙被完全轰塌,密密麻麻的清军立刻鱼贯而入。

面对此情此景,明知回天乏术,但塔山军民仍不肯屈服,他们把剩下的火药收集起来,埋于房梁土地之中,然后派人出城假意投降。围困塔山城的清军自认为打到这份儿上,守军必定也到了所能承受的极限。长期紧绷的神经为之一松,于是不疑有他,跟随使者进城准备接管塔城。

谁知清军受降队伍刚进城,城门就骤然关闭。紧接着这些清军看到了令他们恐惧的一幕:塔山城残存的明军拖着满身伤痕的躯体,全然置生死于度外,他们从四面八方冲出来,呐喊着、挥舞着臂膀,用尽最后的气力扑向自己,杀声响彻云霄……

发现竟然遭到诈降后,清军后续部队立刻源源不断从城墙破口涌入城内支援,确知最后时刻已然来临,残存的军民们点燃了家家户户早已埋好的炸药,霎时间山崩地裂、火光冲天,整个城堡被炸成了废墟,塔山城数千军民选择了最悲壮的方式——与进城的清军玉石俱焚,同归于尽!

清军统帅代善对塔山城的顽强恨之入骨,余怒未消的他下令屠杀塔城周边的村落,老幼和男丁全部杀死,妙龄女性充作奴婢,是为杀人立威。

在用满语记述的满文档案中,有关于这场战役的极含糊的记述,仅仅只有寥寥数语带过,然而这背后,却是成百上千华夏的无名英雄在用自己的鲜血和生命践行对民族的忠诚。

颇具黑色幽默的是,关于塔山城主将,满文老档给出了让人一个大跌眼镜的名字:终汉邦。这个一个处处透着违和的名字,而且无论是在明军将官档案中,还是在正统史料中均从未出现过。极大概率就是一个羞辱符号,不是英雄的真名。从中足见他给满清留下了多么浓郁的心理阴影。

那么当时塔山城的主将,这位被遗忘的华夏英雄,他的名字究竟是什么?

当时明朝刚刚经历松锦大战惨败,整个辽东军务一片混乱,加上塔山已成孤岛,根本无从得知这场战斗。

但对于曾亲眼目睹全程,本身又以小中华自居心向明朝的朝鲜人来说,这场战役就成了他们津津乐道的忠义表率。

朝鲜著名诗人申濡在听闻塔山城将士的事迹后,曾作过长诗《塔山堡歌》,其中一句:借问主将谁,义烈天下传。尽表其心中的崇敬之情。

后来又有朝鲜使者赴清朝贡路过塔山,回想起在塔山殉国的大明军民仍然悲痛不已。并且再次问出了那个所有人都想知道的问题:当年守卫塔山城主将到底是谁?当年他能动员全城军民抱着必死信念阻挡清军一个月,后又带领大家心甘情愿以身殉国,如此忠烈而又可堪大能之人,为什么没有留下名字:

堡在原上,人家稀少,城郭残夷。盖松、杏之间,崇祯庚辰、辛巳之际,百战鱼肉之场也。虽有村闾市肆,而凋瘠贫贱之意,至今垂二百年似不能苏息。当时屠戮之惨,足可想矣。沈馆日记有杏山守将假降之语,未知为谁也。”————朝鲜《杏山堡记》

然而任凭岁月荏苒,真相却始终缄默着,直到新中国成立后,某位学者在整理明清档案时,偶然在将官名单中注意到一个不起眼的名字:佟瀚邦,松锦战役明军的左路军副将。

佟这个姓氏,与满文档案里的终很接近,而瀚又是汉的同音词。而中国古代刚好有使用同音字或形类字侮辱对手的老传统,如武周时期契丹酋长李尽忠造反,就被武则天改名为“李尽灭”。而满清虽然自外于华夏,但由于其自身文明水平过于落后,不得不借鉴学习汉文明来补短,继而也就沾染了华夏的传统思维方式。

如此想来,再对比二者的事迹,那个从未出现在其它文献记载中的、被满清一笔带过却又掩饰不住切齿恨意的“终汉邦”,会不会就是佟瀚邦?

根据史料记载,松锦之战中佟翰邦并没有直接在前线厮杀,而是参与后方的粮道护卫工作,其活动位置就在松山至杏山一线。松山距离塔山30公里,杏山距离松山约20公里。明军的物资囤积在笔架山,笔架山距离松山大约也是30公里。当明军杏山粮道被断,笔架山被清军攻占,一线主力部队被围困在松山时。身在后方的佟瀚邦率部退守塔山几乎就是唯一的选择。如此一来,行动轨迹、逻辑、结局(不知所终)全部能够对应上。

至此,塔山城之战的守将身份之谜,终于有了一个最接近真相的名字:佟翰邦!

佟翰邦在史料中的第一次出场是在崇祯九年,当时是以步左营游击将军的身份出现在梁沟之战的将领名单中。六年时间,佟翰邦从一个基层杂牌将军,升任为正三品的副将,应该说此人还是颇有能力。但对于浩瀚的明清战争史而言,他仍然是一个不甚起眼的小角色。

但是,就是这样一个看似无足轻重的角色,却抱着必死的信念,带领着一群同样注定连名字都不会留下的龙套们奋起抗击满清,在那一刻,他们清楚自己注定要化作尘埃,沉没在历史长河之中,但他们从未动摇过抵抗的决心。

与其苟身于黑暗中受其无情碾压,不如站起来反抗,以生命的韧性绽放光华。这是他们人生最好的注脚。

人生不过恍惚三万天,比起那些名留史书却的高官才子,这些无法为世人留下名字的小人物,却在用自己的鲜血和生命践行着对民族的忠诚。他们那一代人的抗争虽然失败了,但却谱写了一曲充满希望的民族悲歌。

泱泱华夏几千年,不知还有多少失落的英雄被埋没在历史长河中,这个问题恐怕永远都没有答案。但只要我们的民族存在,历史终会如一面镜子,映衬出它最真实的模样。

评论列表