作者:周斌 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

赣西北的幕阜山脉,地处湘鄂赣三省交界之处,向东绵延到鄱阳湖边,突兀地崛起了庐山这座人文圣山;向西逶迤至洞庭湖畔,幸运地拥有了岳阳楼这座天下名楼。同时,又发源了一条在中国文化史上非常重要的河流——汨罗江,因而闻名遐迩。

但是,对于幕阜山这个名称的意思和来历没有几个人说得清楚,今天,就来掰扯掰扯。

话说东汉末年,汉室衰微,重臣弄权,地方割据,一时山头林立,称王称霸,天下乌烟瘴气,地方昏天黑地。通过多年的东伐西讨、纵横捭阖,绝大多数的地方割据势力都被消灭,最后出现了魏蜀吴三国鼎立的局面。

在魏蜀吴三国鼎立局面形成之前的东汉末年,刘表长期担任荆州牧,管辖南阳郡、南郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、长沙郡、武陵郡、章陵郡等地,相当于现在的湖北、湖南全境及重庆、河南、广西部分地区。长沙郡管辖的下隽县(今通城、崇阳等地)、罗县(今汨罗市、平江县等地)紧邻吴国豫章郡的艾县、西平县、西安县(艾县、西平县、西安县三县的辖境相当于现在的修水县、武宁县、永修县和新建区部分地区,县治分别在渣津镇龙岗坪、全丰镇塘城村、义宁镇黄田里)。刘表派其侄子刘磐驻守罗县、下隽县一带。

刘磐勇猛过人,骁勇善战,经常带兵侵犯艾县、西安等地,欲将此地据为己有,为刘表扩大地盘,从而积聚力量,和其他割据势力逐鹿中原争夺天下。

此时,孙坚已死,孙坚的儿子孙策被封讨逆将军、吴侯,统领江东六郡——吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐江郡、庐陵郡。艾县、西平县、西安县归豫章郡管辖。建安四年(199),针对刘磐屡犯边境,孙策划分豫章郡管辖的海昏(今新建区)、建昌(今永修县)等六县为一个军事辖区,设立建昌都尉统领一切军政事务,治所设在海昏。任命太史慈为建昌都尉,带兵督将抵抗刘磐的进攻。

清代三国演义中太史慈的画像

太史慈(166——206),字子义,东莱郡黄县(今山东省龙口市)人,身长七尺七寸,蓄有一部漂亮的须髯,臂长善射,弦不虚发。曾担任东莱郡奏曹史,因替东莱郡太守毁坏上司青州刺史弹劾太守的奏章而避祸辽东。北海(山东昌乐)相孔融听闻太史慈的事情后,认为其是义士,多次派人看望太史慈的母亲,并赠送财物。太史慈听说后,就投到孔融军中效力,以报照顾母亲之恩。黄巾军起,黄巾军大将管亥率大军包围孔融。太史慈主动请缨突围向驻扎在平原(今山东平原)的刘备求救,成功搬来救兵,解了北海之围。

不久,太史慈南下曲阿(今江苏丹阳),投奔时任扬州刺史的同乡刘繇。太史慈率一名骑兵巡逻到神亭时,偶遇前来刺探情报的孙策及其麾下韩当、黄盖等十三骑。太史慈单挑孙策,夺下了孙策的头盔,自己插在背上的手戟则被孙策夺去。此战不分胜负,却让孙策对太史慈的勇猛极为赏识。刘繇战败后逃往豫章,太史慈被俘。孙策亲自解绑劝降,并拜太史慈为门下督(亲信将领)。太史慈为孙策招降刘繇旧部,太史慈遂成为孙策的左膀右臂。

周曰校插图版《三国志通俗演义》中的孙策大战太史慈

建昌都尉治所在海昏,离和刘磐对峙的前线有三、四百里。为了就近指挥,据说太史慈亲临前线,安营扎寨在紧邻下隽、罗县的黄龙山一线,太史慈将自己的将军大营安在黄龙山的半山腰,周围扎上营幕,带兵督将抵抗刘磐的进攻。刘磐每次进攻都被吴军痛击,损兵折将落荒而逃。时不时的,太史慈指挥吴军趁刘军不备,发动突然袭击,次次斩获颇丰,大胜而归。面对不利的局面,刘磐只好老老实实地龟缩在驻地,不敢出兵骚扰吴地。

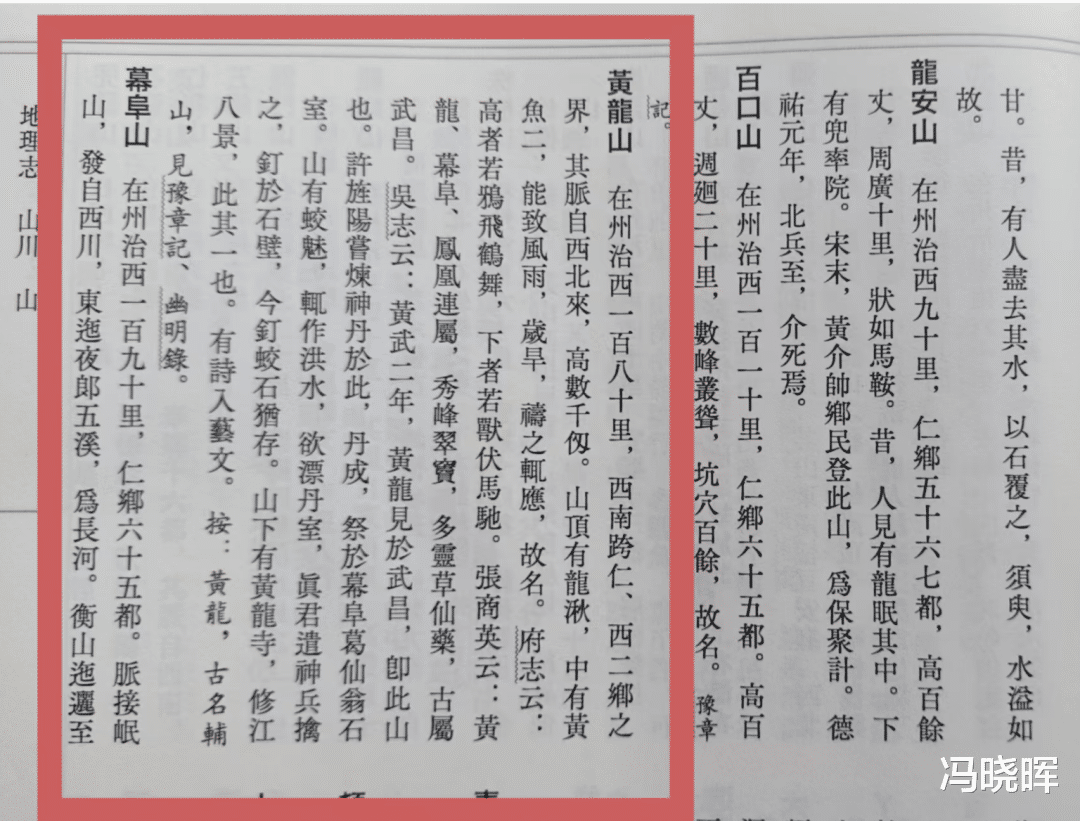

后来,人们把太史慈驻扎过的地方改称幕阜山。幕,指太史慈将军大帐的营幕,阜,是土山、土丘的意思。《说文解字》中解释:“阜,大陆也,山无石者。”幕阜,就是曾经扎过营幕的土山。实际上,幕阜山不是土山,而是一座由花岗岩构成的石山。再后来,幕阜,由一座山的指称,发展为整个山脉的称呼,这就是幕阜山名称的来由。《义宁州志》对幕阜山名称的来由也记载得非常清楚:“吴太史慈为建昌都尉,因刘磐为寇,于艾西安拒之,于此置营幕,因以为名。”

整个幕阜山脉中,最为有名的是庐山,最高峰是九宫山的老鸦尖,真正的幕阜山在湖南平江县境内的南江镇,最为特殊的是黄龙山,因为黄龙山正好处于湘鄂赣三省交界之处,山上的某一个点,就是三省边界的交汇之点,踩在这一个点上,就是“一脚踏三省”,神不神奇?!

后来,孙策遇刺重伤,不治身亡。其弟孙权统领江东事务,孙权是具有雄才大略的明君。魏国的奠基人曹操具有挟天子而令诸侯的优势,蜀国的刘备是汉朝皇室后裔,可以拉大旗为虎皮,而孙权除了父兄打下的一点基业外,一无所有,但最后却能在困境中崛起,最后和魏国、蜀国平起平坐鼎足而三,充分说明了孙权具有过人之处。

孙权看到太史慈能够很好地制服刘磐,边境平安无事,认为太史慈是一个上马能击敌,下马能安民的文武双全的儒将,遂把管理吴国南方的事务全部交给太史慈。汉献帝建安十一年(206)太史慈因病劳去世,终年仅有40岁。太史慈临终之前曾遗憾地叹息道:“丈夫生世,当带七尺之剑,以升天子之阶。今所志未从,奈何而死乎!”英年早逝壮志未酬,实为憾事!

后世对太史慈评价很高。《三国志》作者陈寿说:“太史慈信义笃烈,有古人之分。”南宋著名文学家、《容斋随笔》作者洪迈说:“三国当汉魏之际,英雄虎争,一时豪杰志义之士,磊磊落落,皆非后人所能冀,然太史慈者尤为可称。”文学家、戏剧家还将太史慈的形象写入了小说和戏剧。在《三国演义》中,太史慈有胆有谋、为人诚信、箭术高超、武艺超群。京剧《神亭岭》则讲述了太史慈在神亭岭大战孙策的故事。宋孝宗乾道年间,皇帝下诏封太史慈为灵惠侯,被民间尊为神,人们为其建庙祭祀,洪迈还为其写了祭词:“神早赴孔融,雅谓青州之烈士。立庙至今,作民司命。㨫一同之言状,择二美以建侯,庶几江、淮之间,尚忆神亭之事。”

历史上为太史慈写的诗文有不少,以下是一些较为知名的诗作。

圣德招贤远近知,曹公心计却成欺。

陈韩昔日尝投楚,岂是当归召得伊。

——《吴·太史慈》晚唐·孙元晏

这首诗讲述了曹操想以“当归”招降太史慈却未能如愿,将太史慈与汉初的陈平和韩信相比,赞扬其不为利动的品质。

身世相忘久自知,此行闲看古黄腄。自非北海孔文举,谁识东莱太史慈。落笔已吞云梦客,抱琴欲访水仙师。莫嫌五日匆匆守,归去先传乐职诗。

——《留别登州举人》北宋·苏轼

诗中有“自非北海孔文举,谁识东莱太史慈”诗句,苏轼借太史慈受孔融赏识的典故,表达对自身境遇的感慨,同时也体现了太史慈因孔融而声名远扬。

周斌

【作者简介】

周斌,1962年6月出生,江西修水人。江西书院研究会会员、东华理工大学修水创新研究院特聘研究员、顾问。作品散见有关平台及书籍。