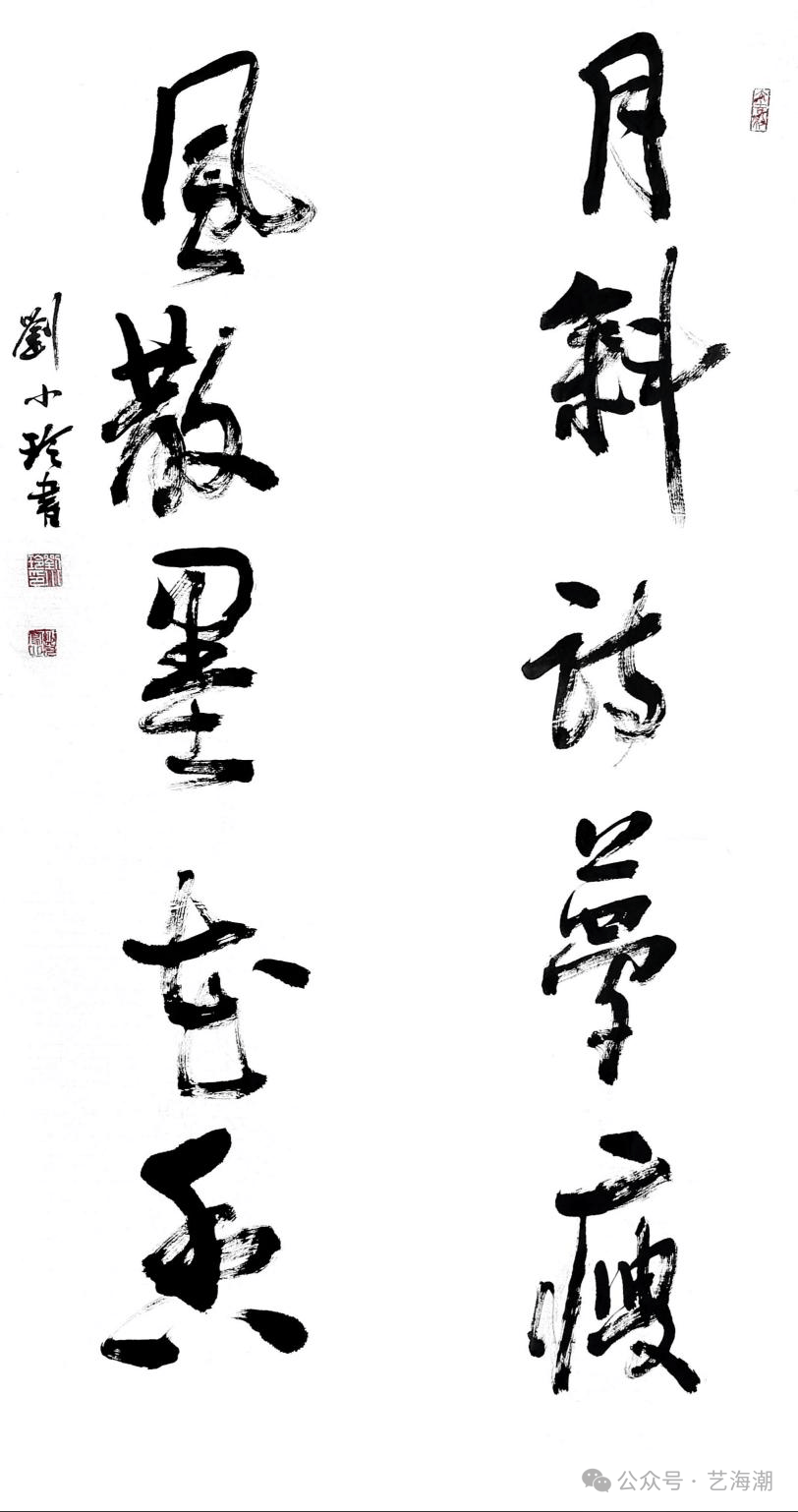

笔底融法蕴真我 墨间破立显精神

——刘小玲书法的古法深耕与个性彰显

文/翟玉林

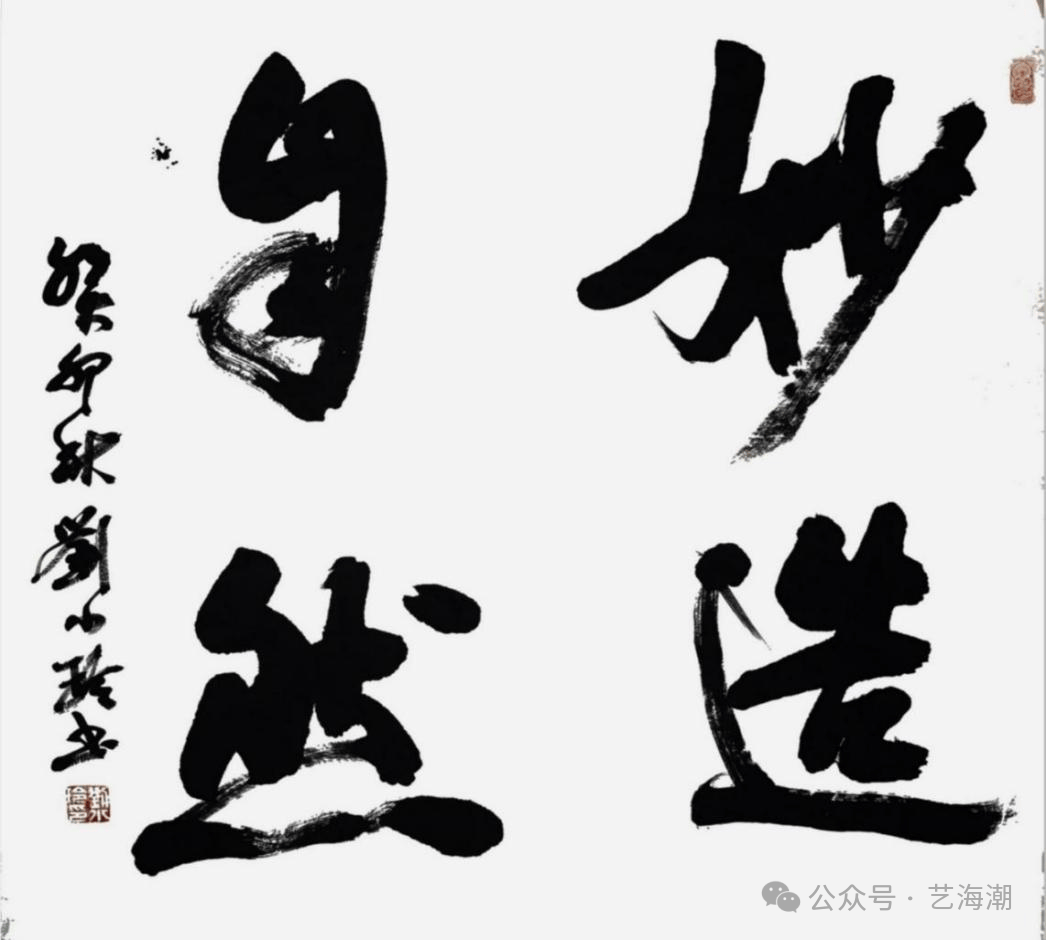

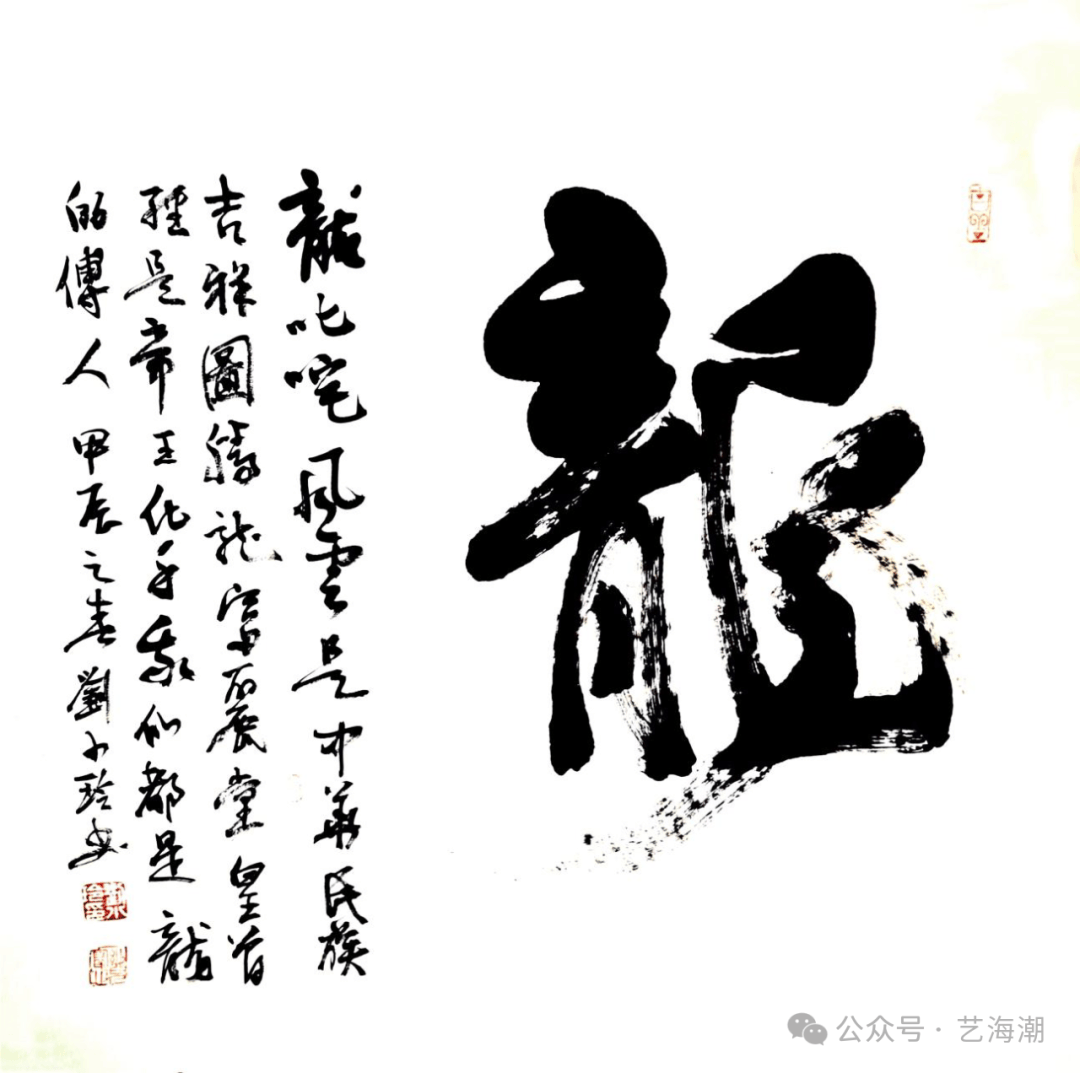

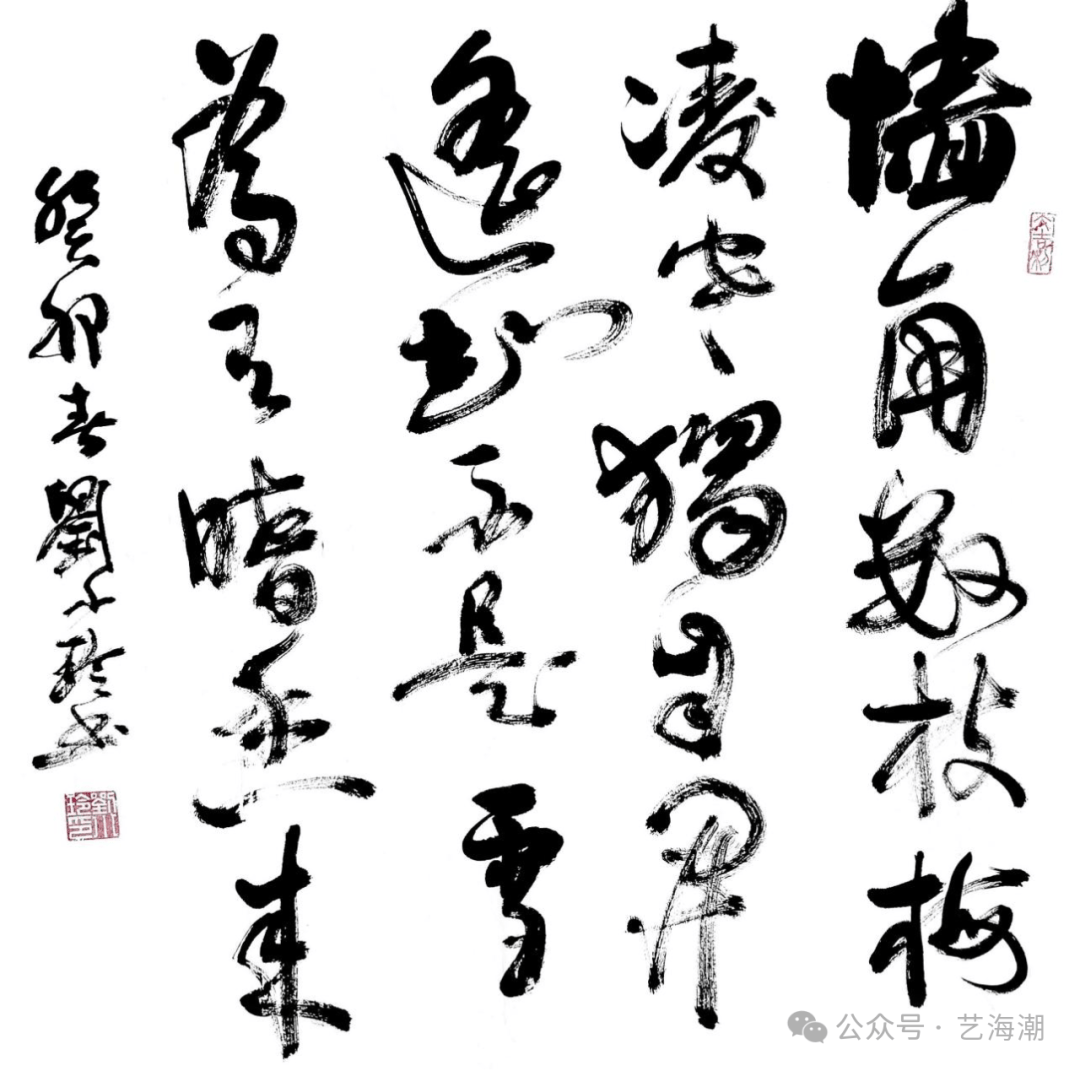

当刘小玲的笔锋落纸,墨色在宣纸上晕开,晋唐的笔墨意趣与金陵的人文气韵便在腕间交融。这并非对传统的简单复刻,而是法脉传承与个性表达的有机结合——二王帖学的流丽是她笔墨的底色,胡小石的龙门风骨为其注入力量,萧娴汉隶的朴雅是她的精神养分,而她以“有法有我”为准则,以“笔活意逸”为追求,在书法创作中勾勒出独属于自己的艺术面貌。

一、法脉为基:传统技法作为突破的支点

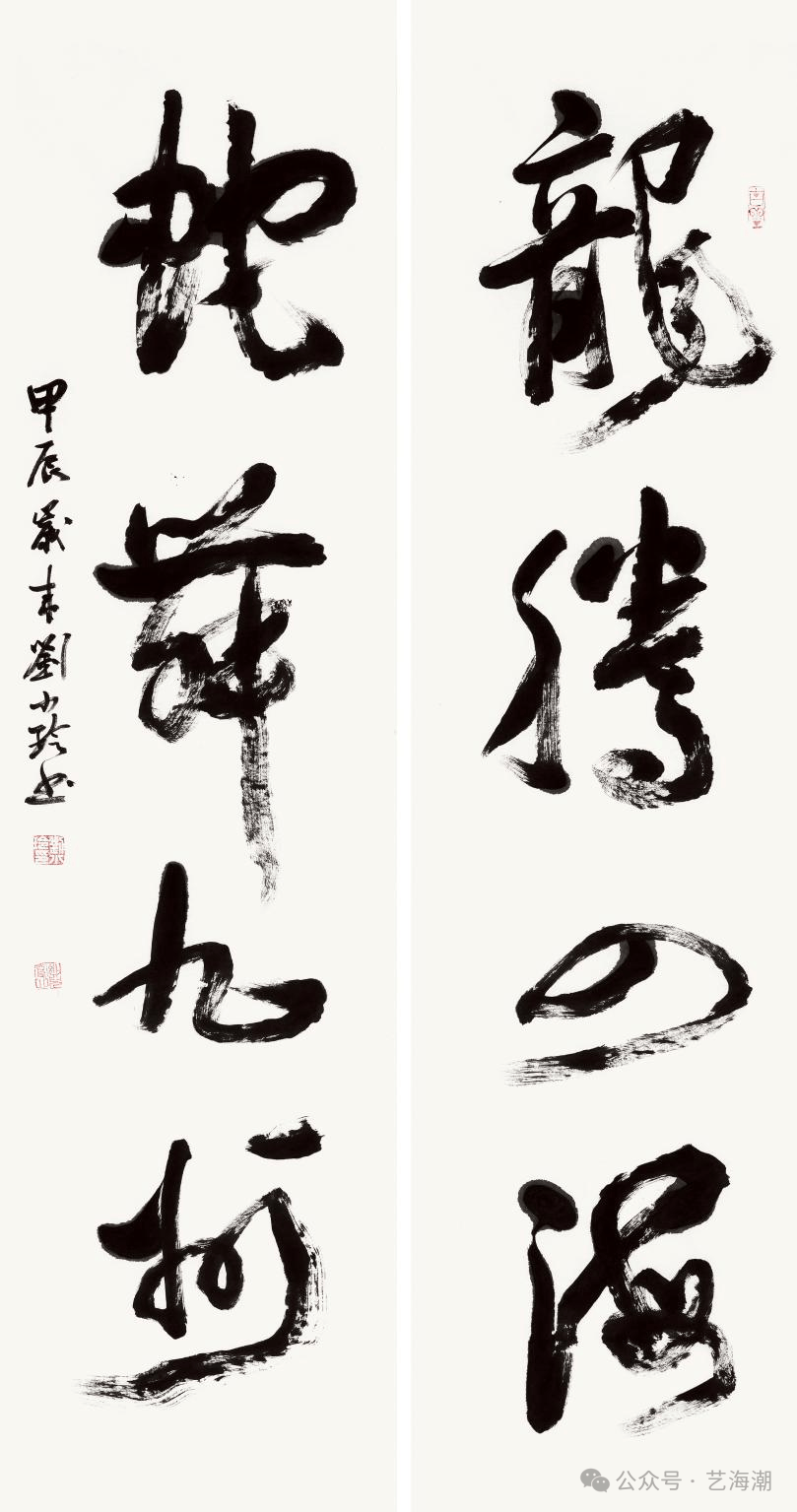

刘小玲对传统法脉的承袭,始终秉持深入钻研的态度,而非浅尝辄止的临摹,她将传统技法的精髓转化为自我突破的支撑。在二王帖学的研习中,她拆解《兰亭》“行气贯通”的特质,融入笔锋提按顿挫的节奏,让线条既留存晋人的清逸,又增添金陵文人的灵动,使传统笔法成为连接古典韵味与现代审美的桥梁;探究胡小石龙门法脉时,她从《龙门二十品》的刀刻质感中提炼出刚劲力道,笔下线条兼具紫金山岩的厚重,又在细节处融入江南的温润,形成刚柔并济的风格。

萧娴先生的汉隶风骨更是深刻影响了她的创作。她不满足于对汉隶“清茂朴雅”表象的模仿,而是直取其沉雄内核,将碑刻的浑厚感融入笔锋:横画如明孝陵古柏般沉稳却暗藏劲挺,竖画似台城城墙般挺拔又略带灵动,比萧先生的风格多了几分生活气息,更添几分创作的活力。此外,高二适草书的“古奇瑰美”与林散之的草法精髓,也为她的破法创新提供了灵感——她尝试在圆转的笔势中加入利落转折,在凝重的墨色中营造飞白质感,在对传统的借鉴与转化中,搭建起属于自己的创作框架。

二、我意为魂:个性锋芒在突破中自然彰显

当传统技法内化为创作本能,个性便不再是刻意隐藏的元素,而是自然流露的艺术特质——刘小玲以笔墨为载体,让传统的厚重底蕴孕育出自我精神的表达。她的“自我”,并非脱离传统的标新立异,而是在法脉基础上的个性延伸。

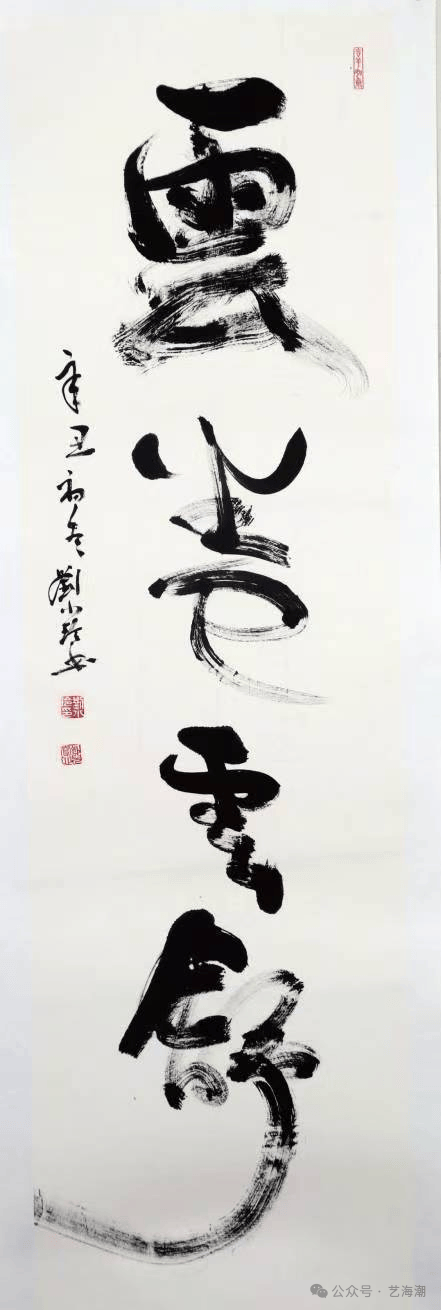

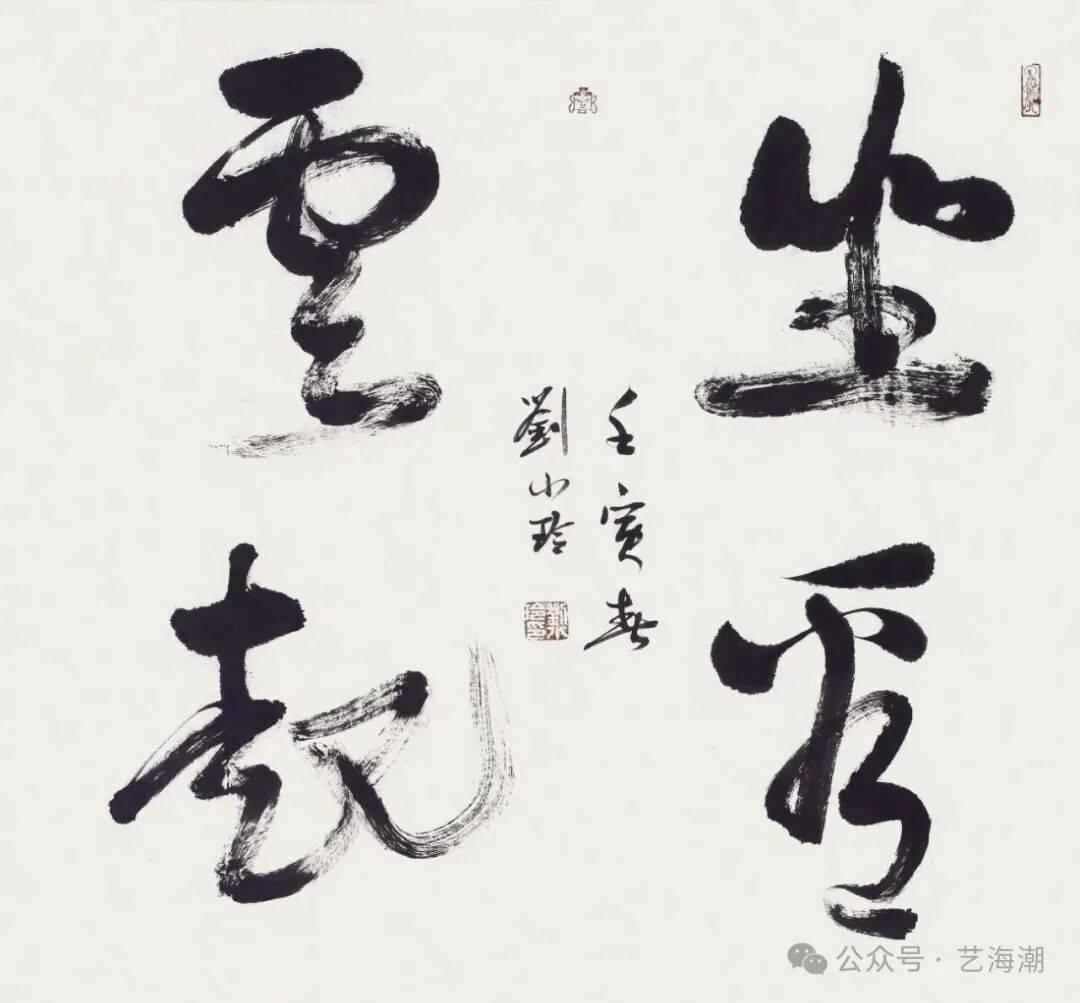

其作品《云卷云舒》里的“云”字,堪称个性表达的典范:起笔以浓墨落纸,笔锋所至,墨色沉厚饱满,瞬间立住气象,既得传统笔法之沉凝,又显个人运笔的果敢力度;中段盘旋的笔势,饱含着对云卷云舒自然之态的体悟;收笔的轻挑,隐隐透露出创作时的灵动心境。这并非是刻意进行技法炫技,而是把对自然的观察和内心的感受,自然而然地融入笔墨之中的呈现。

她的草书创作更能体现真性情的流露。线条的灵动变化,是对刻板书风的突破,比高二适的古奇多了几分灵动;墨色的浓淡交错,承载着创作时的情绪起伏,比林散之的洒脱添了几分细腻;浓墨的运用,传递出饱满的创作热情,展现出鲜活的生命气息。得意时,笔势流畅舒展,尽显洒脱;沉静时,墨色沉稳内敛,暗藏力量。这种“自我”的表达,让书法摆脱了机械的技法复制,成为情感与精神的载体。

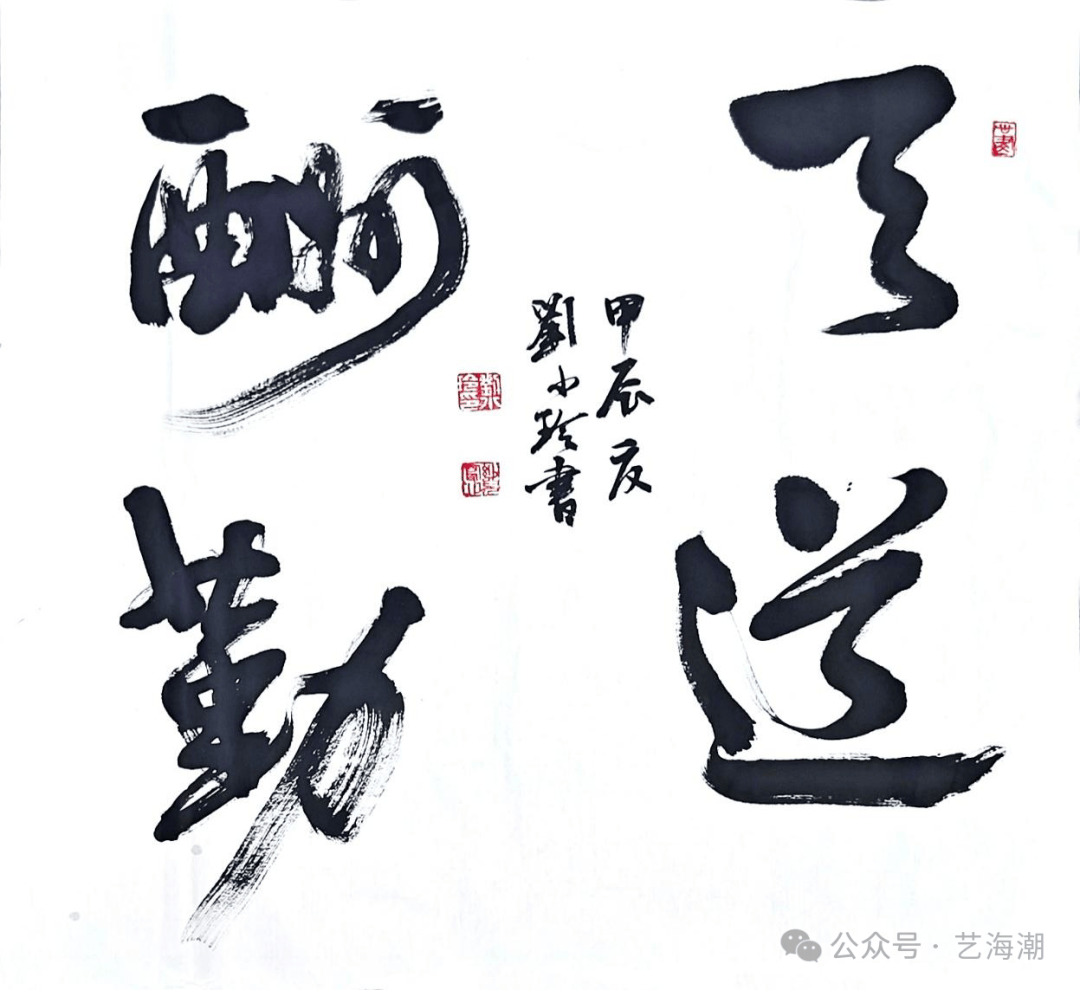

三、笔活意逸:突破与张扬共生的自由之境

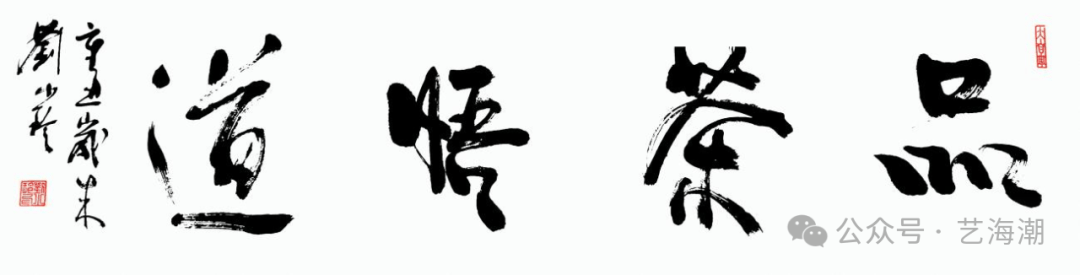

于右任先生曾言“写字无死笔”,刘小玲的笔墨正印证了这一点,她的笔锋始终充满活力,提按间藏着自然的意趣,转折处透着灵动的韵味,连墨色的枯涩都带着鲜活的质感。观其创作,能感受到笔墨与自然、人文的联结——时而如莫愁湖荷花般清雅却不失风骨,时而如阅江楼铜钟般厚重又蕴含力量,时而如老门东灯笼般温润且藏着生机,时而如中山陵石阶般庄严仍带着灵动。

这份“活”最终升华为“逸”的艺术境界。她的书法中,晋人的风流化作含蓄的意韵,唐人的法度融入坚实的笔力,宋人的意趣凝为灵动的构思。那些看似随性的笔画,藏着对“天地与我并生”的理解,是林散之草书“散”与萧娴隶书“聚”的融合;那些不拘一格的布局,体现着“万物与我为一”的艺术追求。笔墨在纸上的流动,既是技法的展现,也是精神的表达——从传统中汲取养分,在个性中实现突破,最终在诗性与哲思的交融中,达到自由的创作之境。

著名作家、艺评家、书法家陈子安先生曾在《有法有我笔活意逸——评金陵女书家刘小玲书法》一文中评论刘小玲的书法:玅儿书法远绍晋唐,近师金陵诸老:胡小石教授的龙门法脉,萧娴先生的清茂朴雅的汉隶风骨,高二适草书之古奇瑰美、林散老的草圣法乳,俱被玅儿兼容并蓄,从而使得玅儿书风,有法有我,别具生面,自成大家风貌。

林散之艺术研究院副院长、江苏省山水画艺委会委员谢佩新先生对刘小玲的书法给予了高度评价:“自萧娴先生仙逝以来,金陵文脉薪火未绝,如今的南京书坛,已有数位女书家挣脱窠臼、写出了自家风神,刘小玲便是其中颇具代表性的一位。

刘小玲的书法印证了:传统不是束缚创作的枷锁,而是滋养创新的土壤;个性不是背离经典的叛逆,而是艺术表达的核心。秦淮河的灵动意象,化作她线条中“柔中带刚”的特质,与二王帖学的江南底蕴形成巧妙呼应。当笔锋收落,墨痕定格,“有法有我,笔活意逸”的创作理念已然显现——这是一位金陵书家以笔墨为媒介,在千年书道传承中,写下的属于自己的艺术答卷,其中既有对传统的敬畏,也有对个性的坚守,更有对书法艺术生命力的诠释。

(本文作者系中国水墨艺术研究院特聘艺术评论家)

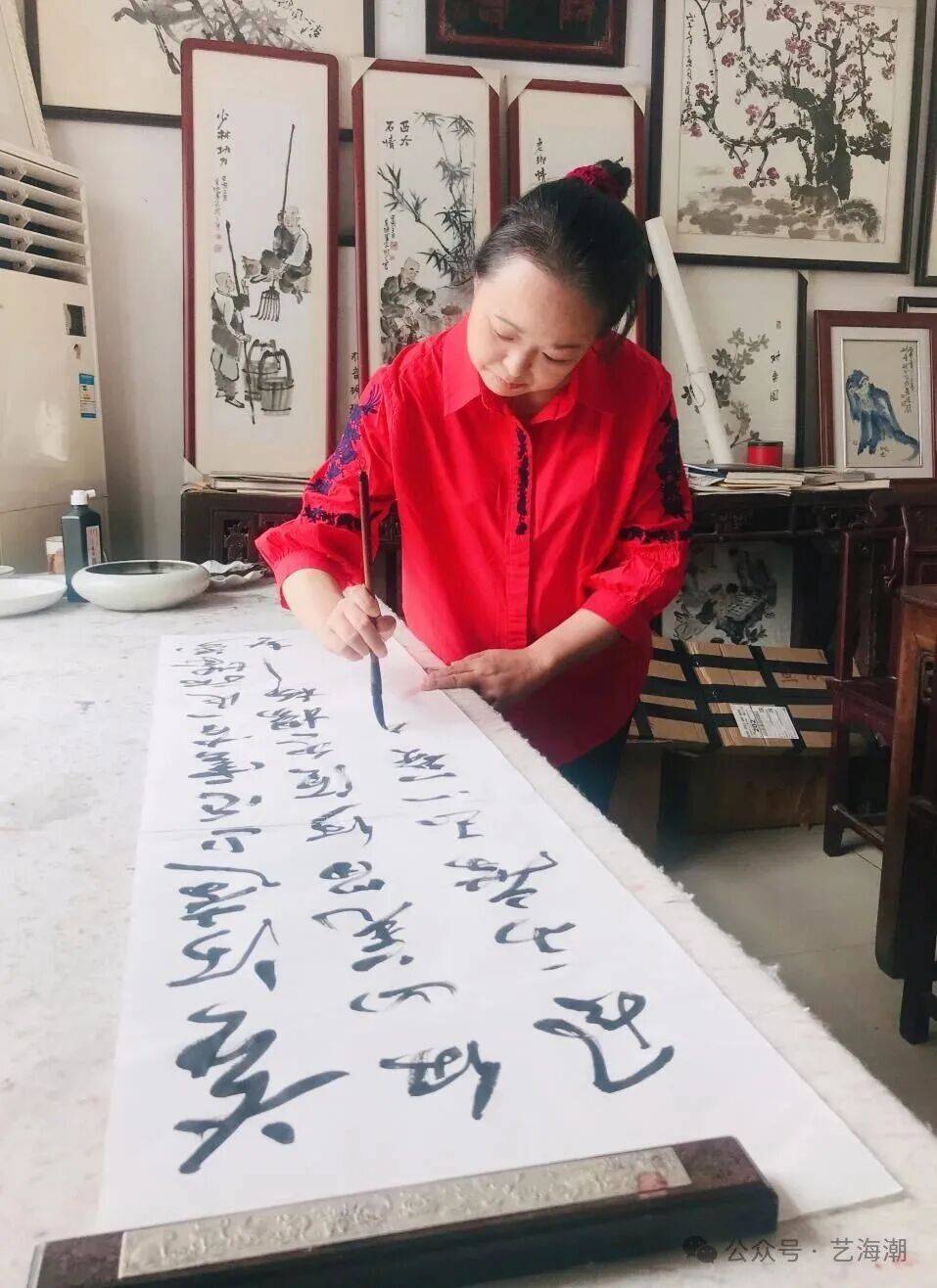

刘小玲在创作书法作品。

本文作者翟玉林先生欣赏刘小玲女士的书法作品。

附 刘小玲诗一首:

《南京》

文/刘小玲

在南京的骨血里长大

梧桐把年轮刻进大街小巷

秦淮河的波光漫过童年的枕畔

将金陵的月浸得透亮

背起行囊时风华正茂

南下的铁轨切开晨昏的帷幔

大亚湾的浪尖冲碎夕阳

折射出游子的剪影

南京的灯火始终在记忆里摇晃

无数个异乡的深夜

鸭血粉丝汤的醇香漫过心防

老门东的灯笼忽明忽暗

似母亲守望的目光

明城墙的砖石镌刻沧桑

每一道裂痕都藏着家的模样

玄武湖的荷花开了又谢

中山陵的台阶延伸向苍茫

丈量着思念的绵长

乌衣巷的燕衔着旧月光

掠过雕花的回廊

总统府的梧桐又添新绿

在颐和路的蝉鸣里低语轻唱

那些走散又寻回的不是风景

是我永不熄灭的故乡火种

是我血管里奔涌的南京的脉搏

注:刘小玲诗歌《南京》荣获第二届“盛世中华杯”国际文学创作邀请赛三等奖。

刘小玲艺术简介

刘小玲女士,号玅儿,是一位诗人书法家。她原创的诗歌《秋日私语》改编的歌词《写心》被制作成歌曲,全网发行。她现为国家一级书法师,江苏天美书画社社长,江苏省收藏家协会书画院副院长,金陵诗社社员,南京钟山文学学会副秘书长,南京钟山文学会钟山书画院副院长,江苏省两届“书与法” 书画作品大赛评委,《燕赵有约》专题节目艺术顾问。曾五次荣获全国书法大赛一等奖,作品应邀赴日本及意大利展出,佳作被印成邮票,由中国邮政与中国澳门邮政联合限量出版发行 “盛世中华・中国当代艺术名家” 主题珍藏邮册,艺术简历入编《中国文学、艺术人才专集》,作品被海内外艺术机构及社会各界人士收藏,犹如“清新飘逸诗间韵,婀娜多姿笔下风”。刘小玲在艺术领域涉猎广泛,她的书法作品融合了诗人的浪漫情怀,别具一格。她还是一位书画艺术活动的策划人,多次组织书画家赴太行山等地写生采风,成功主持并策展了多场书画展,受到了领导及业内人士的称赞。她在文学上也很有建树,她的散文代表作有:《我们的友谊小船永远不翻》《重逢夏日,岁月有痕》《悠闲时光,曼妙同里》《水墨江南,寻梦徽州》《坐看云起,写意太行》《彩云之南,我心方向》等,诗歌代表作有:《秋日私语》《雨巷》《南京》《狮竹同风》《八月的快门声》等,文笔优美,充满人文情思和哲理思考。

公众号:艺海潮

主办: 中国水墨艺术研究院

南京艺海潮书画院

编辑:海潮

文稿校对:墨研

图片:小玲