沈巍“网红”大师,是对时代的嘲讽

这个时代最容易诞生的就是网红,只要足够荒诞,离奇,怪异就可以横空出世,因为有众多的网红都是如突变基因一般以“乱力怪”面目出现在我们生活中,如沈巍,一个流浪汉竟然成为了拥有百万级粉丝的网红,且大有鲸吞之势。沈巍“网红”大师,是对时代的嘲讽。

沈巍,何方神圣?上海人,曾为上海市徐汇区审计局员工,只因癖好捡垃圾,有损单位形象,被单位劝退。2002年,因为被邻居嫌弃投诉,最终居无住所,只能流落街头,从此开始了流浪生涯。

如此一个为群体所不容的异类,本应被社会边缘化,但他却靠几句吟诗,几句经语,获得了“知识渊博的流浪汉”“国学大师”的美称。真不知是中国“四书五经”看得人少,还是文化沙漠化,造成了鲁迅笔下孔乙已现象,能多写几个“茴”字,便抬举为国学大师,不知身居上海的真大师余秋雨情何以堪。

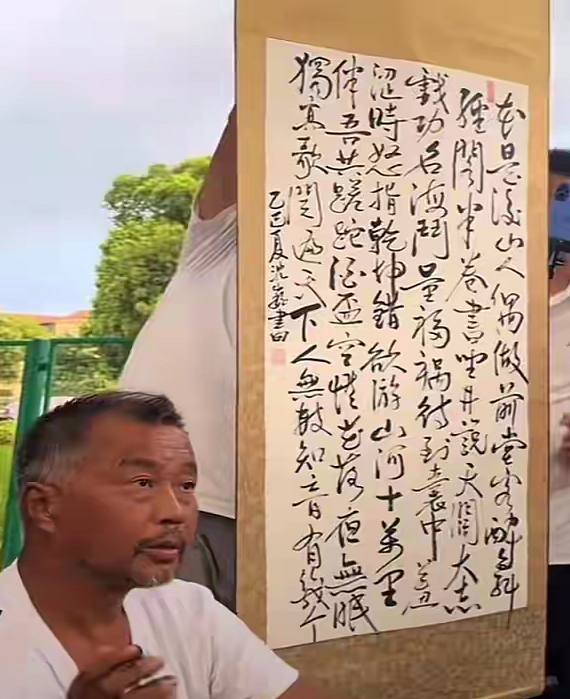

而具有讽刺意味的是,沈大师就靠着会几句文词,会舞弄一支秃笔,成为受人追捧膜拜的偶像。在他流浪期间,有人伺候饭食,有人贶赠平板电脑,甚至还有美女拜师学艺,投怀送抱之类的戏码,凡有可送皆可送之,而我们的沈大师,来者不拒,欣然受之,此情此景,不亚于礼佛上香。

我们知道,靠着流浪成为传奇人物,自古大有人在。如民间传说的济公和尚,文学作品中的三毛,还有现实版的三毛作家。不过,他们的流浪对得起这个称号,也赋予了流浪的浪漫色彩,具有情绪价值。

像济公虽然衣衫褴褛,沉浮于市井之中,但人家是得道高僧,除暴安良、彰善罚恶,集佛儒道于一身,神话之极,是真正的“活佛”,应当受到众生膜拜。

而沈巍啥也不是。可笑的是,有人竟将沈巍比作孔子的七十二贤颜回,“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧”。真是玷辱斯文,殊不知,颜回是圣德楷模,他教化有功,整理过《易经》,被孔圣人所鉴定,而沈巍有什么“文化输出”?又有什么权威专家给予鉴定?

一个人如果被主流或官方鉴定为“大师”,应有“著书立说”问世,

中国真正的国学大师,如王国维、梁启超、章太炎、陈寅恪、钱穆、冯友兰、黄侃、刘师培等,他们谁没有几把刷子?他们留给后人的学问文章,是中华文化的精神财富和文化瑰宝,反观沈巍,他有什么奉献给社会?

看了点《尚书》、《论语》就受封“大师”,真是滑天下之大稽。中国人谁没有读过几本古文典籍?从牙牙学语,到大学殿堂,无不浸染着国学的墨香。而沈大师的学问,不过是知识的碎片化,记忆的复读机,念诵中的阿弥陀佛,而他的一些清谈,根本上升不到思想与理论的高度,只能蒙骗一些胸无点墨之人罢了。

当然,沈巍唯一的可圈可点之处,就是捡垃圾。但是,捡垃圾上升不到崇高的操守,这是公民应具备的基本的公德行为,妇孺老幼皆能做,而不需要竞争上岗,与环卫工人抢饭碗。

沈大师捡垃圾,颜小四认为,与其说是公德行为,还不如说是荒腔走板行为。如果说是奋斗的事业,未免是螺丝壳里做道场,小题大做。

其实,扒开沈巍底裤,沈大师不过是个“问题人员”。他本可以正常生活,而偏偏不正常生活,除了不得已的遭受歧视外,还有就是游走在正常与不正常的边缘,处于半梦半醒状态,亦乞亦丐之间。

在他身上既无可欣赏的人格魅力,也无偶像的崇拜价值。文,不能做经世文章;画,不能展惊世之图;武,不能除人间妖孽。如果像沈巍这样的人受到社会待见与礼遇,一定是“社会”病了,我们的“三观”偏了,“审美”糗了。

一个流浪汉愚弄了一群人,愚弄了整个社会,这就是当下的讽刺画。沈巍现象,揭示了网络时代的浮躁,流量的毒噬,以及一些人缺乏独立思考和理性的判断力,盲目的跟风,认知的迷失,价值的错位。

需要提醒的是,沈巍这种消极颓废,放浪人生的生活态度,是对正确人生观的负面误导,以及对社会资源的过度浪费,对此,应引起社会的高度关注和思考。

2025年,沈巍又出现在街头翻找垃圾桶了,请问,我们跟不跟?