在两宋之交的风雨里,李清照的名字始终与一段琴瑟和鸣的爱情紧密相连。

她是“千古第一才女”,

笔下既有“生当作人杰”的豪情,

也有“此情无计可消除”的柔肠;

而赵明诚,是她的丈夫,

也是她的知己,

两人以金石为媒、以诗词为侣,

将青州十年的岁月过成了人间理想,

又在乱世的颠沛中,

把爱情熬成了刻骨铭心的牵挂。

这段爱情,藏在《漱玉词》的字里行间,

藏在那些青铜器的铭文里,

藏在千年后的月光下,依旧温热动人。

公元1101年的汴京,正是暮春时节。

18岁的李清照站在父亲李格非的书房里,指尖轻轻拂过案上的《金石录》手稿。

那是太学生赵明诚所著,字里行间满是对古器铭文的痴迷。

彼时的她,早已因“常记溪亭日暮”的词句名动京城,性子里带着少女的灵动与书卷气;

而21岁的赵明诚,眉目清俊,满心都是对金石文物的热爱,是汴京城里有名的“雅公子”。

他们的初见,是在一场文人雅集上。

李清照穿着淡青色的罗裙,安静地坐在角落听人论诗;

赵明诚刚一进门,目光便被这个气质清冷的少女吸引。

席间,有人提议以“金石”为题作诗,赵明诚沉吟片刻,吟出“钟鼎彝器自商周,款识刻画相绸缪”,字句间满是专业与热忱;

李清照听罢,轻声接道“摩挲金石识源流,千古兴亡纸上浮”,既赞了他的学识,又添了几分历史的厚重。

赵明诚转头望去,正好对上李清照清澈的眼眸,那一刻,窗外的海棠开得正盛,微风拂过,花瓣落在肩头,两人心中都泛起了涟漪。

此后,赵明诚常常借故登门,有时是送一本稀见的碑帖,有时是讨教一句诗的平仄。

李清照的书房里,渐渐堆满了他送来的金石拓片;

而她写给赵明诚的词,也从最初的含蓄试探,变得越来越直白热烈。

“绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮”,写的是她见他时的娇羞;

“怕郎猜道,奴面不如花面好”,藏的是少女的小心思。

赵明诚读懂了她的情意,托媒人上门提亲,李格非见女儿与赵明诚志趣相投,欣然应允。

新婚之夜,红烛高照。

赵明诚送给李清照一方珍藏的汉代铜印,印文是“易安”,他笑着说:“愿你一生平安顺遂,也愿我们能像这金石一样,经得起岁月打磨。”

李清照接过铜印,指尖轻轻摩挲着冰凉的印身,轻声应道:“愿与君共赏金石,共品诗词,此生不离。”

那晚的月光,透过窗棂洒在新人身上,也为这段爱情,埋下了温柔的伏笔。

青州十年:赌书泼茶,烟火情深婚后不久,因朝堂变动,赵明诚卸去官职,与李清照一同回到青州故里。

远离了汴京的喧嚣,他们的日子,过得像一首清雅的宋词,满是烟火气与书卷香。

青州的居所,被他们取名为“归来堂”,取自陶渊明“归去来兮”的典故。

堂前种着海棠与菊花,堂内摆满了他们搜集的金石文物。

青铜器、碑帖、书画,从夏商周的鼎彝,到唐宋的墨迹,每一件都被他们擦拭得一尘不染。

每天清晨,天还没亮,李清照便和赵明诚一起起床,将文物一一搬出,在庭院里晾晒、整理;

午后,他们坐在窗前,对着拓片辨认铭文,有时为了一个字的读法,争论得面红耳赤,最后查遍典籍,谁输了,就要罚一杯茶。

最惬意的,莫过于雨天的午后。

两人坐在暖炉旁,泡一壶新茶,轮流背诵史书典故,谁先记错,就要被对方泼一脸茶水。

有一次,李清照背到《汉书·项羽本纪》,故意漏了一句,赵明诚急忙指出,伸手就要泼茶,李清照笑着躲开,茶水洒在案上,打湿了半张拓片,两人却笑得前仰后合。

后来李清照在《金石录后序》里回忆这段时光,写道“余性偶强记,每饭罢,坐归来堂,烹茶,指堆积书史,言某事在某书某卷第几叶第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起”,字句间满是甜蜜,让千年后的我们,都能想象出那幅“赌书泼茶”的温馨画面。

除了金石之好,他们更是彼此最懂的诗友。

李清照写了新词,第一个读者一定是赵明诚;

赵明诚作了诗,也总先念给李清照听,让她提修改意见。

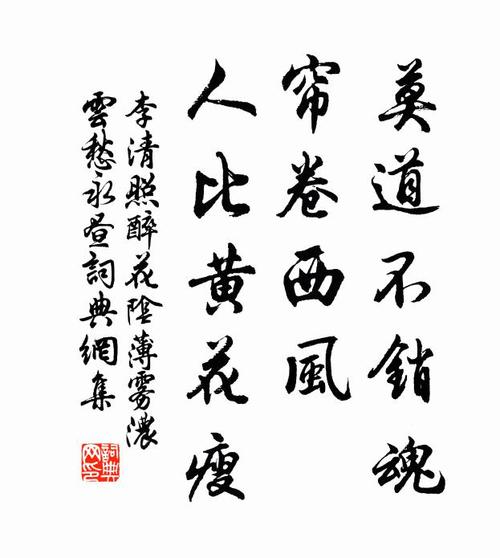

有一年重阳节,李清照写下《醉花阴》,“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”,寄给在外地任职的赵明诚。

赵明诚读罢,既惊艳又不服气,闭门谢客三天三夜,写了五十首词,把李清照的《醉花阴》混在其中,请朋友品鉴。

朋友反复诵读,最后说:“只有‘莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦’三句,最是绝妙。”

赵明诚听了,哈哈大笑,既佩服妻子的才华,又为这份心意相通而欢喜。

青州的十年,是他们爱情里最安稳、最甜蜜的时光。

没有朝堂的纷争,没有乱世的惊扰,只有金石相伴、诗词为友,还有彼此眼中化不开的情意。

他们以为,这样的日子会一直过下去,直到地老天荒;

却不知,命运的暴风雨,已在不远处等待。

乱世颠沛:金石易散,情意难绝公元1127年,“靖康之变”爆发,金兵攻破汴京,北宋灭亡。

李清照与赵明诚被迫离开青州,带着他们珍藏多年的金石文物,开始了颠沛流离的逃亡之路。

曾经的“归来堂”被战火焚毁,那些他们视若珍宝的青铜器、碑帖,在逃亡途中或被抢掠,或被遗失,只剩下少数几件,被他们小心翼翼地抱在怀里,如同守护着最后的念想。

逃亡的日子里,苦不堪言。

他们乘船沿长江南下,常常遇到金兵的追击,有时一天要换好几艘船;

晚上住在破旧的客栈里,漏雨的屋顶让被褥湿透,赵明诚又惊又累,渐渐病倒了。

李清照衣不解带地照顾他,为他熬药、擦身,夜里抱着仅存的金石拓片,轻声念着他们以前写的词,安慰他说:“等战事平息了,我们再找一处地方,重建归来堂,好不好?”

赵明诚虚弱地握着她的手,点头说:“好,我还要和你一起赌书泼茶,一起整理金石。”

可命运终究没有给他们机会。

公元1129年,赵明诚在健康(今江苏南京)病逝,年仅49岁。

那一天,长江上飘着细雨,李清照跪在赵明诚的病床前,看着他渐渐失去温度的手,脑海里闪过青州十年的点点滴滴。

赌书泼茶的欢笑,整理金石的专注,还有他送她“易安”铜印时的温柔。

她想放声大哭,却发不出一点声音,只能紧紧抱着他留下的那方铜印,任由泪水湿透衣襟。

赵明诚走后,李清照的世界彻底崩塌了。

她一个人带着仅存的金石文物,继续在乱世中逃亡,从健康到越州,从越州到温州,再到金华,每一步都走得艰难。

途中,有人劝她卖掉文物,换取安稳的生活,她却坚决不肯,说:“这是我与明诚一生的心血,就算饿死,我也不能让它们落入他人之手。”

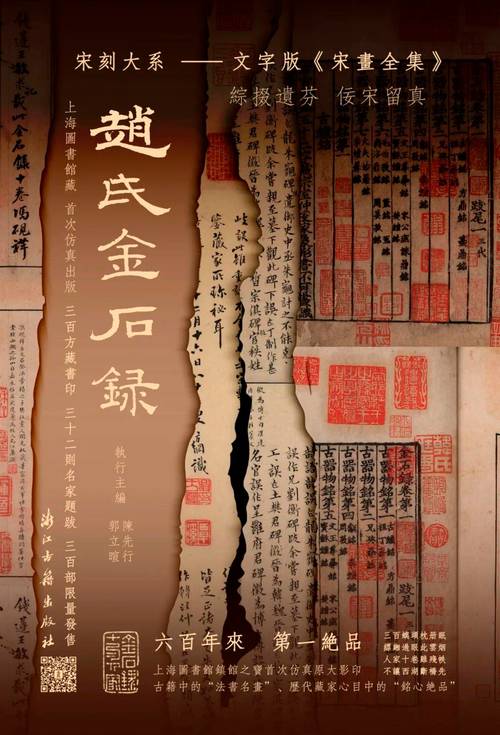

可最终,在金兵的追击和盗贼的抢掠中,那些文物还是尽数遗失,只剩下一本《金石录》手稿,被她视若性命。

在孤独与痛苦中,李清照开始整理《金石录》,并写下《金石录后序》。

她在序中详细记录了她与赵明诚从相识到相守,再到乱世分离的全过程,字字泣血,句句深情。

“今日忽阅此书,如见故人。因忆侯在东莱静治堂,装卷初就,芸签缥带,束十卷作一帙。每日晚吏散,辄校勘二卷,跋题一卷。此二千卷,有题跋者五百二卷耳。今手泽如新,而墓木已拱,悲夫!”

读至此,谁能不为这份跨越生死的思念动容?

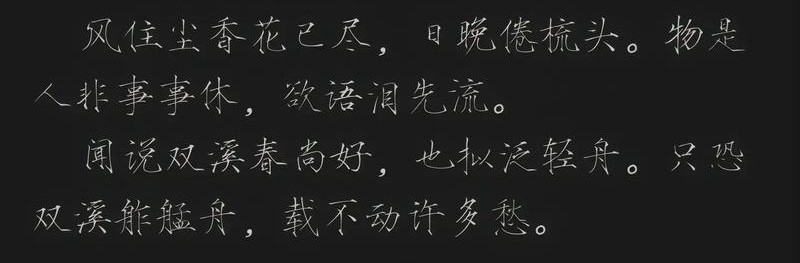

除了《金石录后序》,她的词也变得沉郁悲凉,满是对赵明诚的牵挂。

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,写尽了失去爱人后的孤独;

“物是人非事事休,欲语泪先流”,道尽了乱世中物是人非的无奈;

“知否,知否?应是绿肥红瘦”,看似写海棠,实则藏着对往昔岁月的怀念。

那些词句,不再是少女时代的灵动俏皮,而是浸满了泪水与思念,成为她对赵明诚最深的告白。

晚年的李清照,定居在杭州,身边没有亲人,没有金石,只有一本《金石录》和满脑子的回忆。

她常常坐在窗前,看着窗外的海棠花,想起青州堂前的海棠,想起赵明诚为她折花的模样;

有时拿起那方“易安”铜印,指尖摩挲着印文,仿佛还能感受到赵明诚的温度。

有人说,她后来改嫁张汝舟,是对赵明诚的背叛;

可只有她自己知道,那段短暂的婚姻,不过是乱世中一场错误的慰藉,当她发现张汝舟的虚伪后,便毅然决然地与之决裂,哪怕为此身陷囹圄,也不肯妥协。

在她心中,赵明诚始终是唯一的爱人,是那个能与她赌书泼茶、共赏金石的知己,无人能替代。

公元1155年,李清照在杭州病逝,享年73岁。

临终前,她将《金石录》手稿交给友人,嘱托他一定要将其刊印传世,让后人知道,她与赵明诚曾有过一段那样美好的爱情。

她闭上眼的那一刻,或许又回到了青州的“归来堂”,看到赵明诚正坐在窗前,对着拓片微笑,窗外的海棠开得正好,一如初见时的模样。

李清照与赵明诚的爱情,没有惊天动地的誓言,没有轰轰烈烈的传奇,却在平淡的烟火气与乱世的磨难中,显得格外真挚动人。

他们因金石相识,因诗词相知,因深情相守,哪怕生死相隔、金石易散,那份情意却从未消散,反而随着岁月的流逝,愈发醇厚。

如今,千年已过,

《漱玉词》与《金石录》依旧流传,

每当我们读到“赌书消得泼茶香,当时只道是寻常”,

仍会为他们的烟火情深而温暖;

每当我们读到“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”,

仍会为他们的相思之苦而叹息。

李清照与赵明诚的爱情,

就像一坛陈年的酒,

在岁月的窖藏中,

愈发香浓,

永远留在了中国文学与爱情的长河里,

供后人细细品味。