你有没有见过那种人?

明明被逼到墙角,却一声不吭,好像只要低着头,日子就能过去。 200年前,重庆巴县就有这么一个女人,叫陈氏。 她丈夫走得早,没留下孩子,只留下三间瓦房、五亩薄田,还有一张写得清清楚楚的分家文书,上面白纸黑字写着:这些,归妻子陈氏管。 她以为,有这张纸,就够了。

丈夫下葬才第三天,族里的叔伯就上门了。 带头的是她丈夫的堂兄王某龙,人高马大,说话带笑,却把门锁“咔哒”一声换了。 “弟妹啊,你一个女人,没儿子,守不住这些。”他拍拍她的肩,像在安慰,又像在宣告,“不如早点改嫁,我们也好给你安排个去处。”

陈氏没说话。她默默看着他们搬走丈夫留下的樟木箱、八仙桌,连灶台边那口铁锅都没留下。 街坊劝她:“算了吧,女人没儿子,本就不该占着家产。” 连她娘家的嫂子都叹气:“你要是闹,以后连回娘家的路都没了。” 她真的忍了。白天纺线,晚上喝稀粥,睡在柴房角落。 她以为,只要不惹事,总还能活下去。

直到那天,她看见王某龙拿着地契,跟一个外乡人谈价钱。 那一刻,她忽然明白:忍让换不来安宁,只会让别人得寸进尺。 陈氏没读过书,但她认得丈夫写的字。 她翻出那张分家文书,又找出当年的婚书,用一块干净布包好,揣在怀里。

她去找了镇上一位“代书”,就是专门帮人写状子的老先生。 老先生问:“你真要告?族里势力大,县太爷未必管。” 她说:“我不求他可怜我,只求他看一眼这张纸。” 她请了两位街坊作保,一个卖豆腐的刘婶,一个修鞋的赵伯。 刘婶拍着胸脯说:“我亲眼见她丈夫把文书交给她!” 赵伯也点头:“王某龙搬东西那天,我在门口看得清清楚楚。”可递状子那天,衙门口的差役斜眼看她:“状子可以收,但……懂规矩吧?”

她咬咬牙,掏出攒了半年的铜钱,那是她准备买冬衣的。 更难的是,知县第一次批回来四个字:“家事宜和” 。 意思是:别闹了,回去和族里商量着办。

她蹲在衙门口哭了半宿。 但天亮时,她擦干脸,又去找代书:“再写一份,这次不提‘守节’,只说——这是我的!”

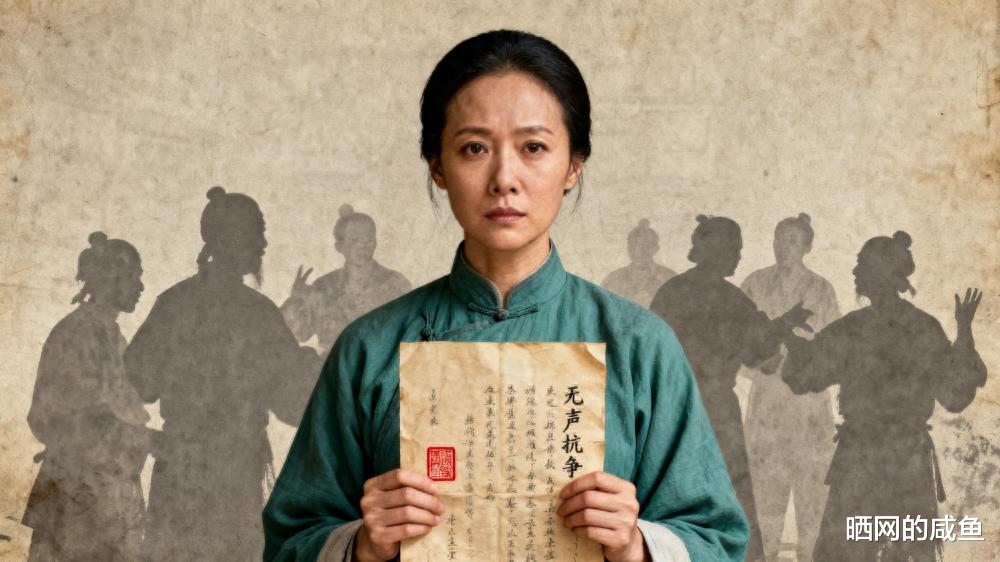

第二次开堂,王某龙带着族里七八个人,站成一排,气势汹汹。 “无后之人,产业理应归宗!这是祖宗规矩!” 陈氏没争,只是把那张泛黄的文书,轻轻放在公案上。 代书大声念出内容,刘婶和赵伯当场作证。 知县沉默片刻,提笔写下批词: “既经分授,应听陈氏执业。王某龙等夺产,于法无据。” ——她赢了。

房子还给她了,田契也拿回来了。 官府还让乡保写了保证书,谁再敢动她的东西,就抓谁。 她没得到贞节牌坊,也没人给她立传。 她的名字,只留在巴县衙门的一卷旧档案里,编号J17-00234,夹在几百份田土纠纷中间,一躺就是两百年。

可你知道吗? 那天走出县衙,她没哭,也没笑。

只是回家后,把那张文书重新包好,放在了枕头底下。

后来呢?档案没写她有没有再嫁,有没有收养孩子,有没有安度晚年。

只记得,她赢回了那三间房、五亩田。