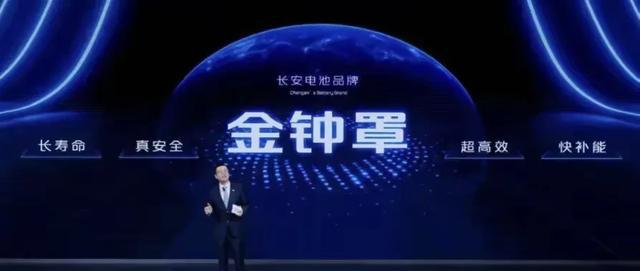

在新能源汽车发展的浪潮中,固态电池正如一道破晓的光芒,给行业带来了无限的可能性。自从我国首次提出新能源汽车战略以来,电池技术的创新和突破就成为了行业发展的重中之重。固态电池这个概念,究竟能否真正转变为现实,成为未来汽车动力系统的“新宠”?随着长安汽车宣布其“金钟罩”全固态电池将在2025年底迎来功能样车首发,这一问题引发了广泛的讨论与热议。

固态电池的基本构造简单而又复杂,采用固体电解质取代传统的液态电解质,这一改变使得电池的能量密度有了质的飞跃。比如,现阶段的液态锂离子电池能量密度在250-300Wh/kg之间,而长安的“金钟罩”电池则宣称能达到400Wh/kg。这意味着在相同体积或重量的情况下,固态电池能够存储更多的电能,能够为电动汽车提供更远的续航里程。试想一下,一辆搭载这种电池的电动车,如果续航里程超过1500公里,这无疑将极大地缓解消费者对续航的焦虑。

除了令人兴奋的前景,固态电池的技术挑战也不容小觑。电池的核心在于电解质,固态电池的固体电解质需要具备良导电性和化学稳定性,但在现有技术条件下,许多企业都面临着电解质导电率不足和界面阻抗高等技术瓶颈,这导致固态电池的量产仍然存在不小的困难。固态电池的成本也是一个难以逾越的门槛,目前全固态电池的生产成本比液态电池高出30%-50%,这对大规模应用形成了制约。

在这一背景下,中国车企如长安、比亚迪和宁德时代等公司纷纷加大了对固态电池的布局。长安汽车的渐进式技术路线,通过逐步迭代现有液态电池系统而非一味推翻重建,旨在最大程度降低技术转型带来的风险。这一策略不仅保证了技术的延续性,还为产业链的顺利切换铺平了道路。中国企业在固态电池专利的布局上也日渐形成了一道技术护城河,进一步巩固了在全球电池市场的竞争优势。

随着中国在固态电池领域的持续发力,国际汽车巨头如丰田和宝马也对这一新兴市场表现出浓厚的兴趣,纷纷发布了自己的固态电池研发计划。丰田计划在2027年推出一款续航达到1200公里、充电仅需10分钟的固态电池电动车,而宝马则计划在2025年推出固态电池测试车,显示出全球范围内对固态电池技术的重视程度和激烈的竞争态势。这种竞争不仅仅是技术的比拼,更是国家高端制造业间的一场博弈。

人工智能的兴起,正为固态电池的研发注入新的动力。通过大数据和模型分析,AI可以显著提升材料的研发效率,节省大量人力物力资源。宁德时代就采用多尺度集成仿真技术,将材料、电芯和系统设计相结合进行优化,大幅缩短了研发周期。这一技术的进步使得固态电池的开发周期有望缩短至传统研发速度的1-2倍,这无疑为固态电池的快速落地提供了新的可能性。

不仅如此,固态电池的前景展望也为未来的市场激活了诸多新应用场景,包括电动垂直起降飞行器(eVTOL)、高安全性的消费电子产品以及长周期储能设施等。根据市场数据显示,预计到2030年,全球固态电池出货量将达到614.1GWh,中国市场规模更有望突破200亿元。这将不仅仅是新能源汽车市场的突破,更可能在高端制造、智能交通等领域引发革命性变革。

在这一背景下,我们不妨反思:固态电池真正的竞争优势究竟在哪里?是否真能如我们设想般改变整个电动车市场?行业内部对此的看法并不一致。有人认为固态电池的技术壁垒和研发成本可能会拖延其普及的脚步,尤其是在电动汽车市场已经逐步稳定的形势下,竞争者的加入可能会引发更加激烈的市场竞争;许多专家则坚信固态电池的未来是光明的,技术的不断进步最终将使其突破现有瓶颈,成为新能源领域的新王者。

可以肯定的是,无论固态电池能否如期实现突破,其所引发的技术革命和市场格局重塑,必将吸引更多关注与讨论。

在文章的我们再来总结一下固态电池的看点。固态电池在能量密度上具有显著优势,能有效提高电动车的续航里程;逐步成熟的技术与市场布局为中国企业提供了全新的发展机会;竞争的加剧催生了一场内外兼修的技术革新,而人工智能的助力无疑也将在这场革新中扮演重要角色。

展望未来,固态电池技术的落地不仅是一个技术层面的转变,更将是国家制造业战略制高点的一,掀起新一轮的产业革命。只要我们坚定不移地推动技术进步,固态电池的崛起便是水到渠成。