2025年"九一八"纪念日,电影《731》的上映本应成为民族记忆的唤醒剂,却意外演变为爱国者内部的舆论战场。这场围绕影片质量的争论,暴露出当下公共讨论中非黑即白的思维定式与身份政治的泛滥。

一、赞与贬:爱国话语的双刃剑

赞方高喊这是一部揭露日本侵略者的良心之作,必须让全世界看到真相,不看不赞不是中国人。

贬方怒斥这是一部歪曲731真相的黑心之作,让全世界看到只会混淆历史,不骂不抵制不是中国人。

赞方高喊抵制这部电影的人都收了日本外务省的黑钱,为的就是不让更多中国人看到这部反映日本法西斯暴行的好电影。

贬方怒斥拍这部电影的人纯粹是用“731”的名号在“918”上映消费爱国情怀,拍了部“低级红、高级黑”的大烂片,丢了中国人的脸。

赞方认为抛开影片质量不说,只要主题正确,激发国人“不忘国耻”之心,再怎么都不能肆意批评,要多看到片中的深意与优点。

贬方认为影片叙事混乱、逻辑不清、错漏百出、美化侵华日军,把如此重要的历史事件当成儿戏来拍,实属亵渎历史,应以叛国罪论处。

赞方将影片升华为"历史正义的载体",认为任何对影片的批评都是对民族情感的亵渎。这种观点将艺术评价与政治立场强行绑定,形成"看即爱国,批即叛国"的二元判断。

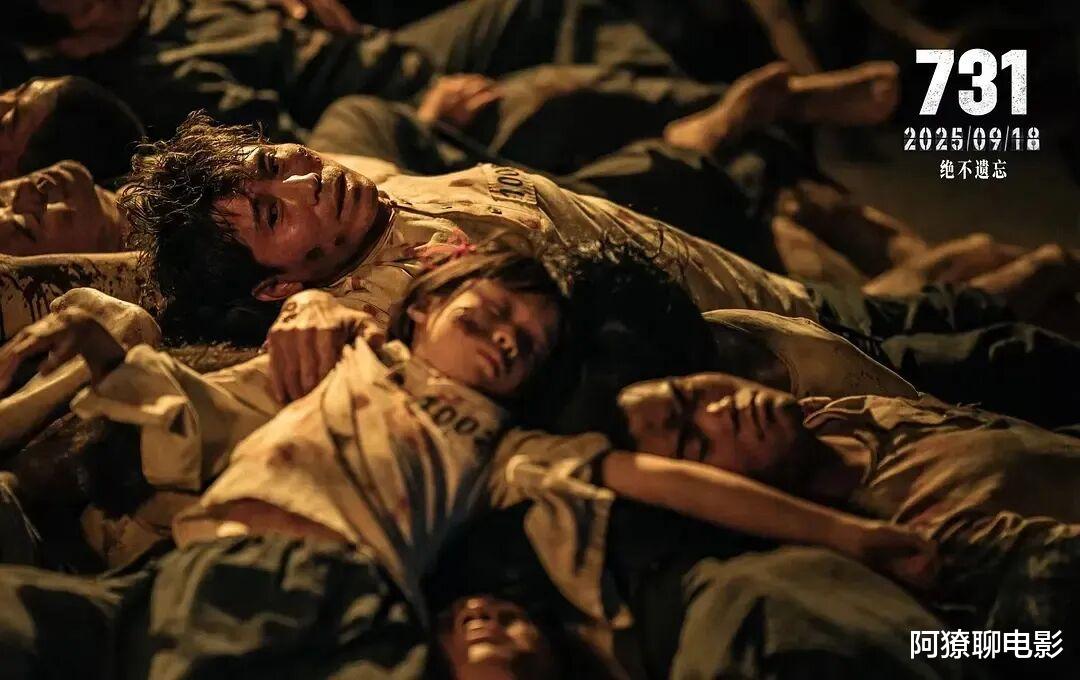

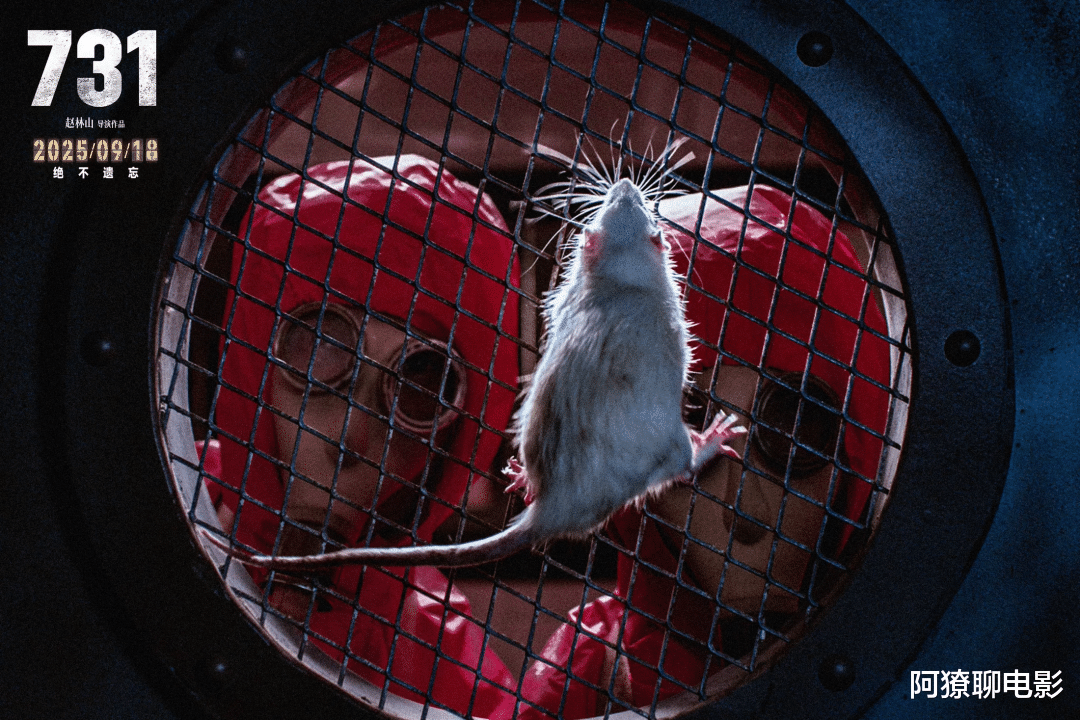

贬方则聚焦于史实硬伤:片中731部队长竟用中文训话,活体实验场景出现21世纪医疗设备。当批评者被贴上"日杂"标签时,反击也越发直接:"真正的爱国是尊重历史真相,不是给烂片当护旗手。"

其实赞贬双方大部分都是爱国者,平时也许都是温文尔雅的普通人,可一到网上都变成了非黑即白、互骂“汉奸”“日杂”的极端键盘侠。

二、好与坏:争议背后的社会镜像

好处是电影《731》在抗战胜利80周年这个时间节点上点燃了国民探寻731侵华日军残害国人历史真相的热情,引发关注与热议,再一次激发国人的爱国主义热情。"至少让更多人开始追问这段被日方刻意模糊的历史。"这种对历史伤疤的触碰,客观上推动了集体记忆的传承。

坏处是它把原本同属爱国阵营的国人硬生生撕裂成两条阵线,互骂对方不爱国是汉奸,变相人为制造了人民内部矛盾,在网上掀起了言辞愈发尖酸刻薄的骂战。包含人身攻击的评论充斥网络,"汉奸""战狼"等标签化表述形成语言暴力循环。更值得警惕的是,部分自媒体通过制造对立收割流量,"爱国生意"的产业链已然成型。

三、真相是什么?

“731”事件的真相毋庸置疑,吉林省档案馆公布的731部队留守名册、哈尔滨罪证遗址的考古发现,都确证了日军反人类罪行的客观存在。这是任何电影质量都无法动摇的史实根基,它如铁证般刻下了日本侵略者的罪行。

但电影《731》的幕后真相是什么?

也许它并不像赞方说的那么优秀、那么高尚,也不像贬方揣测的那么阴暗、那么龌龊,它只是在对的题材对的时间上映了一部质量平庸、远低于观众预期的电影。它也许不能定义为一部“烂片”,但完全称得上是一部“糙片”。导演也许只是水平有限,辜负了大家的重托与期待。

从制作角度看,该片编剧曾公开承认"三个月完成剧本"的创作周期;投资方流出的会议纪要显示"必须在抗战纪念日前上映"的硬性要求。这些行业常态解释了影片粗糙的技术成因,既非阴谋也非伟业。

结语

这场争论暴露出当代社会的认知困境:我们既需要捍卫历史真相的严肃性,又要警惕将爱国异化为排除异己的武器。在抗战胜利80周年的今天,或许真正的纪念不是制造新的分裂,而是学会在复杂语境中保持清醒——对历史的敬畏,恰恰体现在对现实的理性审视中。