十月的晚风里,安徽的高三教室悄然发生着变化。灯光依然明亮,但孩子们的脸上少了些疲惫,多了些朝气。2026届的安徽高三学子,在这个秋天接连收获惊喜:早晨可以多睡一会儿,7点后再到校;高二暑假完整地交给了他们;高三刚开学一个月,就迎来了八天长假。

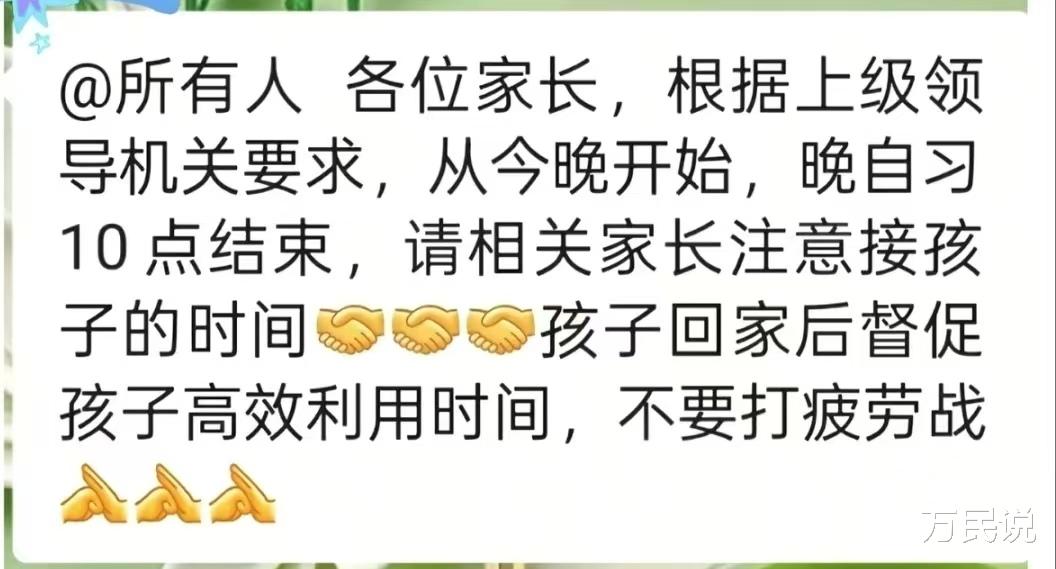

更让人惊喜的是,国庆中秋长假后的第一天,不少家长的手机都被同一则通知点亮:“所有高中从今日起晚自习22点结束”。短短一行字,在家长群里炸开了锅。

01.政策落地,家长五味杂陈

“太好了!终于不用熬到十点四十了!”一位家长在群里激动地说。这句话道出了多少人的心声。

很快,其他省的家长也坐不住了。“羡慕安徽,我们河南的孩子从早上六点半学到晚上十点半,太辛苦了。”这条留言收获了无数点赞。

有细心的家长发现,这是一个循序渐进的过程:“开学时还是十点四十,后来改成十点二十,现在直接调到十点了。”他接着感慨:“要是早自习也能推迟点,让孩子们多睡会儿就好了。”

“合肥都开始了,我们这儿什么时候才能取消晚自习、保证双休啊?”这条留言背后,是无数家长的期待。

02.教改背后的温度

一位高中班主任道出了实情:“教室里安装的希沃白板自带摄像头,省教育厅通过这个来监督学校执行情况。先是落实了双休,现在轮到晚自习了。”

说到底,这是教育理念的转变。一位家长说得在理:“好的教育不是靠堆时间,而是要讲效率。孩子累得睁不开眼,学再多也是白搭。”

想起二十年前,有位家长回忆道:“那会儿夏天晚自习九点半就结束了,现在的孩子确实更累。”

教育改革需要智慧。有家长直言:“自律的孩子毕竟是少数,教育不能全推给学校,家庭教育也很重要。”

03.理性看待,科学减负

面对这些变化,家长们该怎么看?

老话说得好:“磨刀不误砍柴工。”科学研究证明,睡眠不足直接影响记忆力。让孩子早点休息,第二天上课效率反而更高。

教育不是培养考试机器。一位家长的比喻很形象:“人生是长跑,起步要稳,拼的是持久力。”

更有一位家长痛心地说:“从幼儿园就开始压榨,到了大学最该发力的时候,孩子反而没精神了,整天打游戏、混日子。”这样的例子,我们身边还少吗?

如果教育耗尽了一个人对知识的全部热情,这还能称为成功吗?

04.转变观念,静待花开

面对这些变化,家长也要跟着变一变。

首先得放下焦虑。不是学得越久效果越好,有时候适得其反。

其次要讲究方法。与其逼着孩子多学一小时,不如教他们怎么高效学习。

更重要的是,成绩不是唯一的衡量标准。身心健康、人格健全,这些比分数重要得多。

晚自习提前结束,其实是给了孩子自主学习的机会。学会安排时间、管理自己,这些能力会让他们受益终身。

“太好了!这股风终于吹到阜阳了!”一位家长的欢呼,代表了很多人的心声。这不是放松要求,而是让教育回归本真。

从拼时间到拼效率,从拼努力到拼方法——安徽的这场教育改革,正在悄悄改变着教育的模样。

夜色中的校园渐渐安静下来,但教育的春天,似乎正在到来。这不仅仅是一个时间的调整,更是一种观念的转变——相信孩子,相信成长,相信未来。