作者:孔令炉 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复

本篇原载于2015年版《百年莲花池》,经九江市浔阳区政协文史委员会授权刊发,编者对原文进行了必要的修订。

莲花池旧城改造后,旧的道路、房子和面貌一下子全没了,旧的印象也只有我们这一代人才记得。其实前几年就已经改变了很多,老的房子已消失了一部分,这次的改变几乎是彻底的,过去的将成为历史,九江城市的历史。

1956年,因为上初中,我从农村来到城市,初住莲花池。那时我14岁,从文桥中心小学(虞家河)毕业后考入九江二中。由于那时农村还没有中学,农村子弟考取中学后,顺其自然地就在市内中学就读。我们这些农村孩子借此机会进入城市,之后也就在城市就业,成为了城里人,那个年代我们真是幸运。

当时家里条件不怎么宽裕。我没有住校,虽然宿舍不收费,但每月的伙食费需要现金支付,对于农村孩子来说是有困难的。因此,我选择了寄读。在莲花池,我家有个族叔不在家,婆婆一个人住,我就寄住在她家里,和婆婆一起同吃、同住。这样每星期六回家时可以带菜带米,父亲上街时也会给带些回来,开支得到了节约。此时,婆婆娘家侄孙也刚入九江二中,也在婆婆家寄读,我们俩正好有个伴,同吃、同住、同上学。到初二时,我们班被撤销,我被分到他班上,我们又变成了同班同学,由此我们结缘于莲花池。

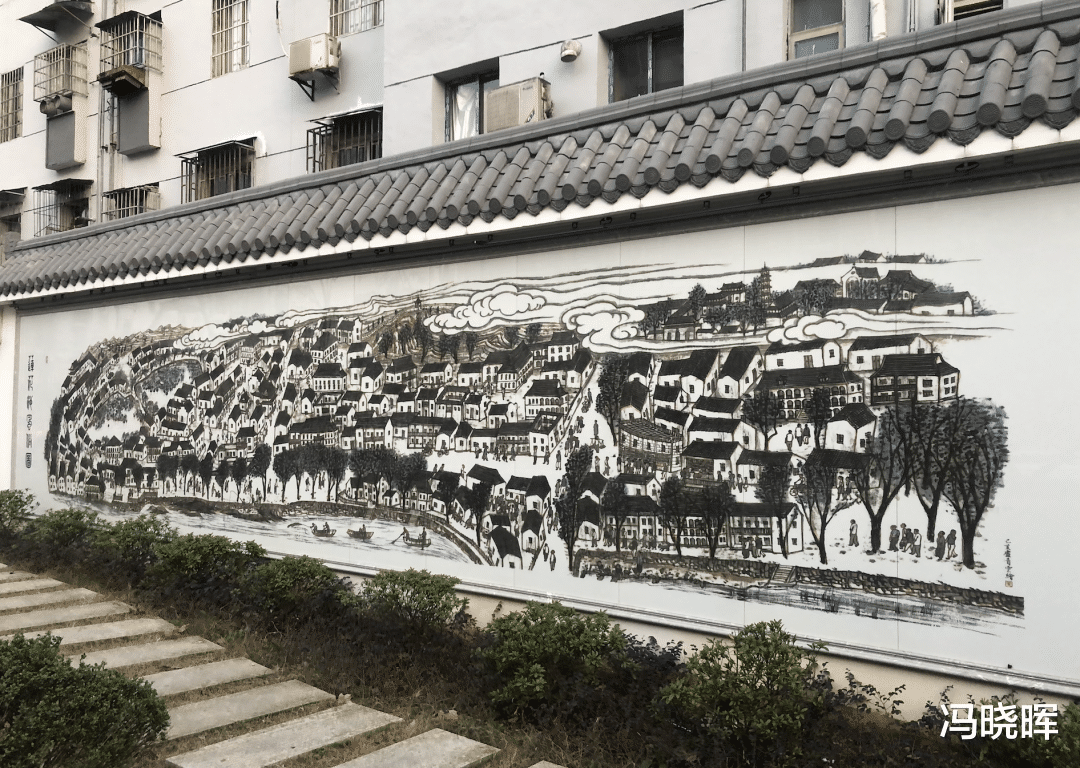

编者摄于2021年2月

婆婆住在丁官路,就是莲花池塘与师范食堂(这次改造拆除)之间的慎德里。至于慎德里原主是谁,这里就不多说了。这里是东西四栋并排的旧式楼房,每栋二层,内部结构大致相同。从西往东,人们习惯叫一排、二排、三排、四排。二排和三排之间有约3米宽的通道。南端是正大门,“慎德里”的门头口就在这里,大门为木质,门牌是丁官路134号(当时莲花池都属于丁官路)。门牌就钉在门头上。

我住在那里的时候,楼下的地板大多已腐烂拆除,改成了水泥地或青砖铺设的地面,非常潮湿。莲花池地势低,甘棠湖水涨时,这里会进水,长年累月不修,地板肯定会腐烂。婆婆的房间就在二排楼下的中间,面积大约只有10平方米,由于地板被拆了,唯一的窗户就显得高,光线更不好,阳光照不进来,我们住得也很潮湿。

在这种环境下,我们生活了3年,跟现在比,真不知道是怎么度过的。但我们也很快乐,因为我们同屋有位刘伯伯,他在工人文化宫守门。那个时候工人文化宫的文化活动真是丰富多彩,每天晚上都有各种活动。作业做完后,我常去文化宫,听穆宝华评书,看报纸、下棋,到灯光球场看篮球赛。浔阳路还没修,孔庙还在,大成殿前的广场常有露天电影,只要放映,一定会有人去看。乡下孩子上街,电影是最吸引我们的。

孔庙的东南角对面有一条小巷通向莲花池,约五十米处有一座石板桥,桥下沟水通往甘棠湖,雨水和生活污水都通过这里流向甘棠湖,当然湖水涨高时也会涌向莲花池,造成内涝。巷子两侧是矮小的平民房,沿着翰林院直到南门口,师范食堂向西是柳女生家,她家门口曾有一自来水龙头,莲花池周边居民都在这里挑水。一个水龙头负责大一片区域,专人放水,收取两分钱一担,但也有一些人还在用江水,或者用江水洗澡、洗衣物。住在三排的还有一位老人,在解放前就是挑水的,那个时候他依然还在做这件事。

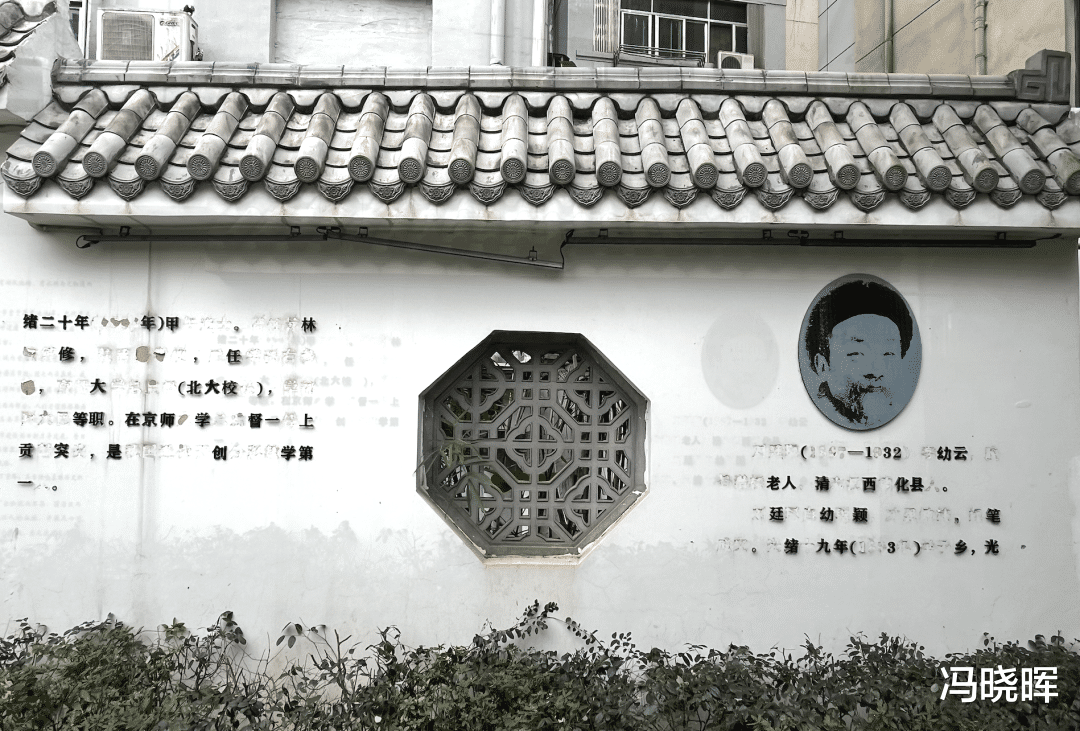

编者摄于2023年6月

莲花池过去是一个大池塘,种有莲花,但我们谁也没有见过。五十年前,它是一个废墟,一块满地飞砾的大空地。虽然有些垃圾,但并不多。那时的人自觉性强,不随便乱扔垃圾,生活垃圾由环卫所每天上午和下午两次收取,收垃圾时会摇铃作为提示。九江唯一一次获得“全国卫生城市”称号就是那个年代。

初中毕业后,我暂时离开莲花池,住进了单位的单人宿舍。时隔三年,1962年,我又回到了莲花池,还是读书时住的那间房,这时婆婆已经去世。莲花池基本没有太大的变化,唯一变化的是莲花池的空地已建成生产车间,后来湓浦环卫所也设在了原空地的东头,靠慎德里一带形成了约2米宽的窄巷,通向二菜场。

又住了三年,大孩子出生,我妈又来帮我带小孩。十平方米的房间确实很难住,经过厂里安排,我们搬到原九江钢厂宿舍东风大楼的一楼(这次也进行了改造)。东风大楼是全市最低洼的地方,每年都有内涝。1969年,严重的内涝再次发生,厂里统一安排我们在柴桑小学(当时已改为红旗小学)教室暂时过渡(暑期,为厂进驻学校)。暑期快结束时,莲花池的原同屋邻居让我住一间更大的房间,这样我就第三次回到莲花池,直到厂里分房才离开。三进三出,真的是缘分未了,这段经历让我一生难忘,永远铭刻在心中。

莲花池,我的上辈也有一份情缘留在这里,那就是刘翰林院。母亲常常跟我提到刘翰林,母亲说,外婆曾在刘翰林院做佣人,深得主人喜欢,是刘翰林院做工时间最长的佣人。

编者摄于2024年11月

由于外婆的关系,我父亲在年轻时也常进出翰林院。父亲有四年私塾文化,能写会算,字也写得很好,翰林院常派他做差事,往返于上海、南昌、九江之间。所以我乡下老屋的墙上贴满了上海的报纸作挡墙灰,这些报纸是他从上海带回来的,因为他一生热爱看报读书,到老都没有改变。可惜那时不懂收藏,没有留下任何一张报纸,当然更有文化大革命的原因。我想,这也是我父亲年轻时与翰林院的一份情缘,对莲花池这块地方的一份情缘。

关于外婆究竟在翰林院呆了多少年,从父母留下来的外婆与人打官司的一份民国二十六年“江西九江地方法院民事判决书”中,可以知道外婆还购买了九江小校场46号的一栋房产(后被我毁掉)。一个妇道人能有如此能力,不是一朝一夕的事,必须有较长时间的积蓄才能做到。外婆于1943年去世,她只有我妈一个女儿,外公早逝,她的大半辈子都在佣人生活中度过,确切地说,就是在莲花池的刘翰林院度过的。