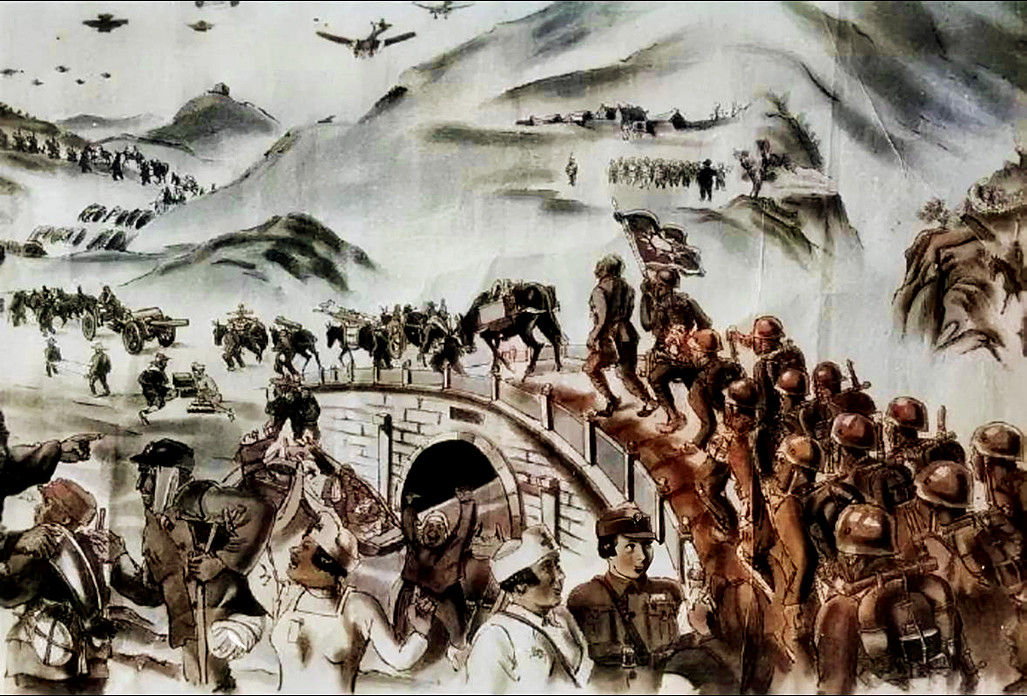

1938年武汉会战期间,武汉作为全国抗战的中心城市,经历了前所未有的破坏与苦难:城市破坏程度;据记载,武汉在1937年8月至1938年10月这14个月的期间里,共遭到日军机空袭72次,投弹3080枚,炸死1651人、伤3147人,毁房3437栋。日军还使用毒气弹4万余发,造成大量伤亡。武汉会战历时4个半月,中方在军事防御布局上动用了兵力超百万人,在长江南北岸构建起了立体的防线。南岸防线依托幕阜山脉设伏,北岸防线利用大别山区复杂地形来阻击日军。富金山战役中,第七十一军与日军血战十余个昼夜,万家岭战役薛岳部队围歼了日军第106师团。

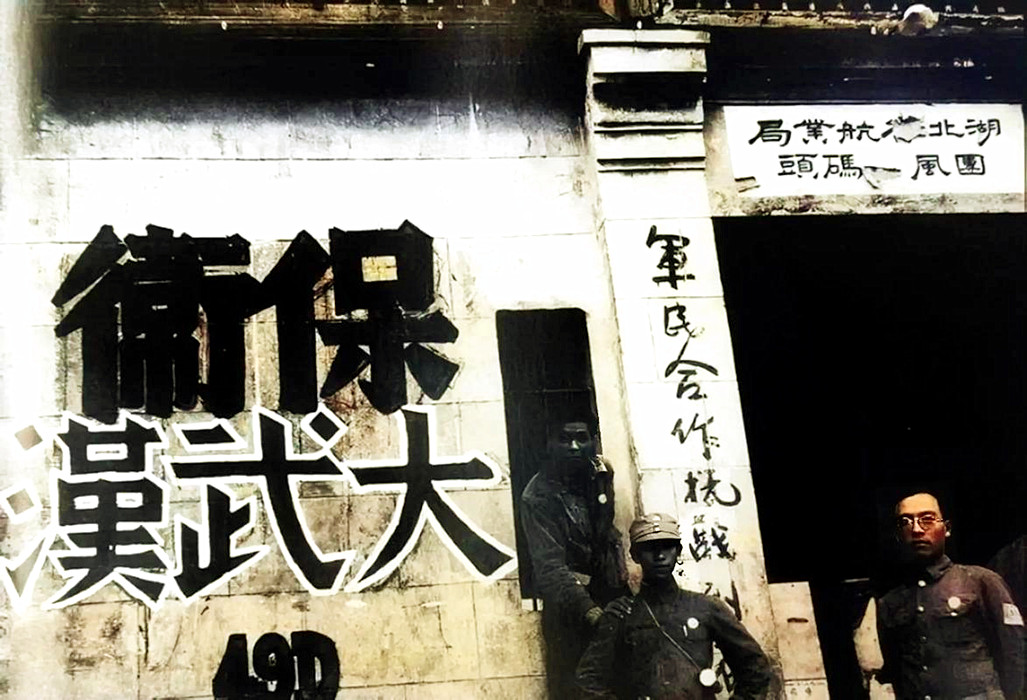

当时,武汉及周边地区的民众生活状态凄凉,日军空袭导致武汉三镇满目疮痍,汉口、武昌、汉阳均遭到了严重的破坏。1938年10月25日沦陷后,武汉人民在日军铁蹄下遭受7年苦难,财产损失折合1945年物价达979万亿元。武汉会战是抗战初期规模最大的战役之一,而且是集全国之力进行的一场大规模抗战,中国军队投入近100万兵力(14个集团军、47个军),日军投入约25万兵力(9个师)。战场覆盖安徽、河南、江西、湖北四省,大小战斗数百次。武汉是当时全国军事、政治、经济中心,国民政府机关及军事统帅部驻扎于此。若武汉失守,将直接威胁国民政府存续。

武汉会战前国民政府选择在武汉外围重点设防,其一主要基于以下战略方面的考量:武汉地处长江与汉江交汇处的长江中游,素有“九省通衢”之称,其外围山川林立(如大别山、鄱阳湖等),天然地形可抵消日军陆地快速运输的装备优势。国民政府放弃城防战,转而依托外围复杂地形地貌来构建多层次的防御体系,通过阵地战、运动战和游击战来消耗日军实力。其二主要是避免重蹈覆辙的战略调整:此前上海、南京、徐州等地的城防战均因正面硬拼导致惨重损失。国民政府总结教训后,主动放弃城市争夺,以空间换时间,在武汉外围设防,争取持久战的主动权。

武汉当时是国民政府实际上的政治、经济中心,集中了大部分政府机关和军事统帅部。若武汉失守,将直接动摇抗战指挥的中心体系。外围设防既能延缓日军推进,也为机关西迁争取宝贵的时间。而且在武汉外围进行防御可保护粤(广州)汉(武汉)的铁路干线等国际交通线,确保苏联等国的军事物资源源输入。武汉会战的期间,苏联空军和各国际装备支援就是通过该通道抵达的武汉,极大地增强了以武汉为中心的抗战力量。正是武汉会战的战略与战役上的成功,最终成功粉碎日本侵略者的“速战速决”计划,将中国的抗日战争带入到了战略的相持阶段。

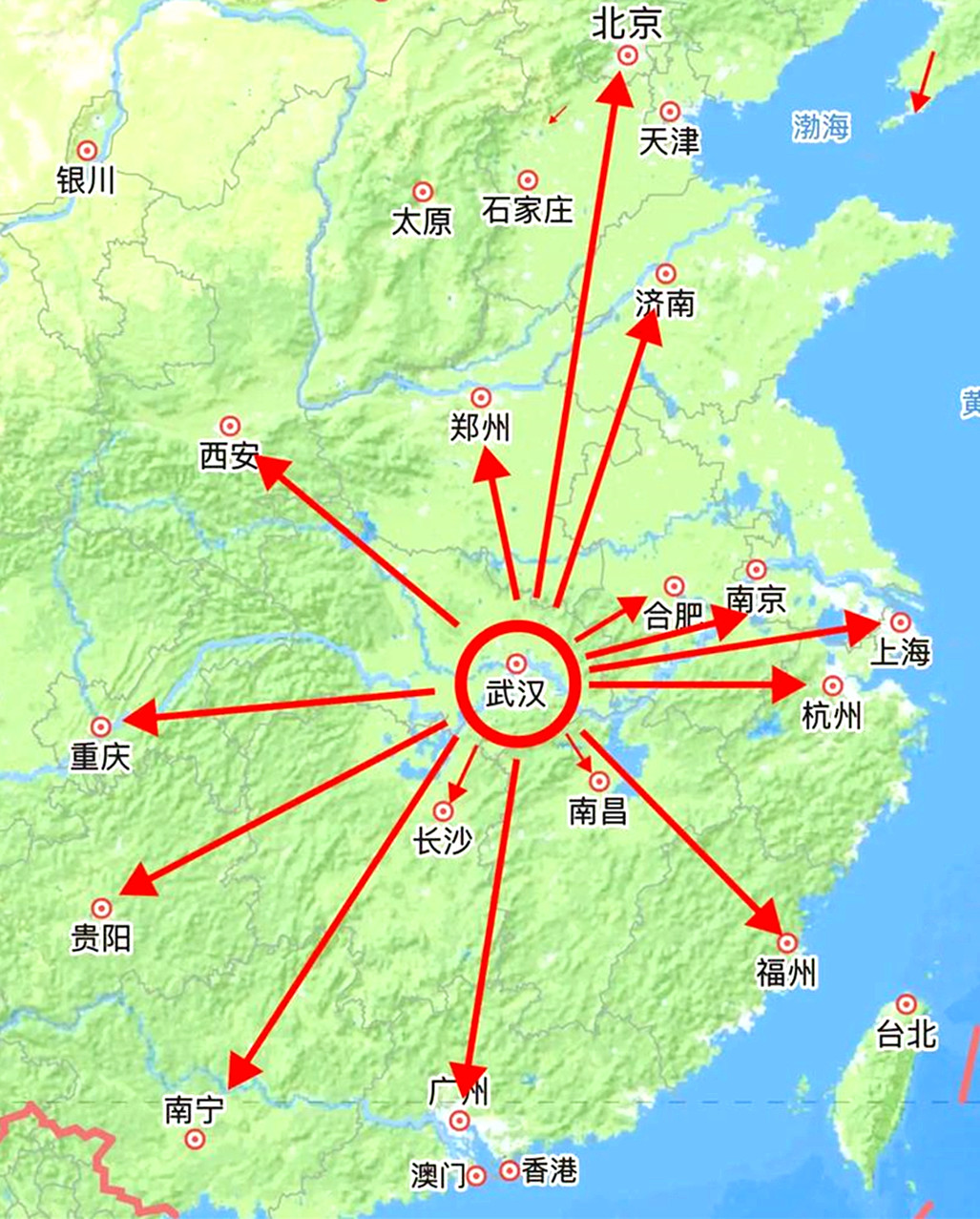

武汉会战是抗日战争战略转折的关键战役,其规模之大主要体现在三个方面:战略地位关键;武汉位于长江与汉水交汇处,素有“九省通衢”之称,是中国内陆最重要交通枢纽之一。1938年南京失守后,武汉成为国民政府军事指挥中心,日军若占领武汉可威胁四川、陕西等抗战大后方的安全,甚至切断长江航运,对中国内陆形成致命打击。 武汉会战的战役规模空前:武汉会战历时4个半月(1938年6月至10月),投入兵力超过100万,是抗战防御阶段规模最大的战役。日军投入约30万兵力,但因中国军队的顽强抵抗,最终未能达成速战速决的目标,战役消耗了日军大量的有生力量。

武汉会战的战略意义非常深远:武汉会战粉碎了日军“速战速决”占领全中国的狼子野心,也标志着中国的抗战由战略防役阶段进入到战略的相持阶段。此前,中国在淞沪会战等战役中采取防御策略,而武汉会战通过大规模消耗战,为后续持久抗战奠定了坚实的基础。武汉会战的重大军事胜利有万家岭大捷:中国军队在江西万家岭地区反攻,歼灭日军第106师团主力约1万人,沉重打击日军嚣张气焰。田家镇保卫战:通过水雷封锁长江、布防要塞,有效牵制日军进攻,保障武汉外围安全。还有万家岭大捷、田家镇保卫战,这沉重的打击了日军嚣张气焰,保障了武汉外围的安全。

武汉会战最大的意义是标志着中国的抗战由战略防御阶段进入到了战略相持阶段,中国战场由此成为抗击日军的核心战场之一。武汉会战得到了国际上的合作支持,苏联派遣2000余名飞行员支援中国的空军作战,中苏空军协同作战瓦解日军多次空袭,减轻战争损失。武汉会战体现了武汉作为交通枢纽城市独特的区位优势,武汉拥有的陆路与水路的立体交通网络,使武汉成为抗日战争期间战略物资运输、兵员调动的重要中转站。武汉会战覆盖皖、赣、豫、鄂四省,战役历时130余天,中国军队在此投入超过40万兵力,毙伤日军25.7万人(含阵亡14.3万人)。

武汉会战前后这段时间是全国的战时经济中心,沿海工业内迁至武汉,促进了战时经济体系的形成。作为国民政府迁都重庆前的临时首都,武汉承担了全国政治决策与军事指挥的职能,极大的推动了国共合作的深化。从武汉会战中的双方持久战方面来看,武汉在全国的区位优势非常显著,武汉的地理区位优势:武汉位于长江与汉江交汇处,是连接南北、沟通东西的战略要冲。武汉外围的地理屏障使武汉又具有战略防御优势。江汉平原作为鱼米之乡,为武汉提供了丰富的农副产品;同时拥有江汉油田的石油储备,保障了战略运输的能源需求,又使武汉具备了物资储备优势。