傍晚的临淄相府里,烛火在铜灯台上跳着,把曹参的影子拉得老长。他手里捏着一卷竹简,是齐地各县报上来的农事记录,指尖在“麦收三成”那行字上反复摩挲——指腹的茧子蹭过竹片的纹路,像在摸当年战场上兵器的棱角。窗外传来巡夜士兵的梆子声,他抬头望了望窗棂外的夜空,星子疏疏落落,倒让他想起沛县老家的夜晚,那时他还是狱掾,刘邦还在泗水亭长的位子上蹭酒喝,谁也没料到,后来会走出那样一条刀光剑影的路。

曹参年轻时在沛县当狱掾,是县里管监狱的小官。那会儿沛县的官吏圈子里,他和萧何最要好,也常和泗水亭长刘邦打交道。刘邦总爱凑到监狱门口找他聊天,有时还拎着半壶劣质的酒,坐在门槛上絮絮叨叨说些乡邻间的琐事。曹参知道刘邦不是寻常人——这人虽爱耍点小聪明,可眼里有光,见着穷苦人受欺负时,攥着拳头的手背上青筋会跳,那股子不平气藏都藏不住。有一回,县里抓了个欠税的老农,要往郡里送,刘邦在一旁看着,趁曹参转身的功夫,悄悄塞给老农两个饼子。曹参看在眼里,没戳破,只在登记名册时,把老农的“抗税”改成了“晚缴”,往后这事儿就不了了之了。那时他还没意识到,这份对人的体恤,后来会成了他们一起打天下的根基。

秦二世元年,陈胜吴广在大泽乡起义的消息传到沛县,县里一下子乱了套。县令想投机,先召萧何、曹参商量,要他们去请流亡在外的刘邦回来撑场面,可转头又怕刘邦势力大了控制不住,竟要反悔杀了萧何曹参。那天曹参正在家里磨他那把防身的短刀,萧何慌慌张张跑进来,连鞋都跑掉了一只:“快,县令要动手了!赶紧逃出去找刘邦!”曹参没多问,抓起刀就跟萧何往城外跑,刚出城门就听见后面有人喊“抓逃犯”,箭“嗖嗖”地从耳边飞过。他们在芦苇荡里躲了半宿,直到天亮才见到刘邦带着几百号人赶来,刘邦见了他们,拍着大腿笑:“我就知道,你们俩准会来!”那天起,曹参就跟着刘邦,正式踏上了反秦的路。

跟着刘邦打第一仗,是攻胡陵。曹参以前没真刀真枪上过战场,握着长矛的手直冒汗。刘邦在阵前喊:“兄弟们,秦狗把咱们的日子逼得没法过了,今天要么打赢,要么跟他们拼了!”曹参深吸一口气,跟着士兵冲了上去。第一个秦兵朝他砍过来时,他下意识地用长矛去挡,“当”的一声,长矛被砍出个豁口,他也被震得胳膊发麻。但他没退,反而趁那秦兵没回过神,一矛扎进了对方的胸口。血溅到他脸上,温热的,带着腥气,他胃里一阵翻腾,可看着身边倒下的弟兄,又咬牙握紧了长矛。那仗打了大半天,最后胡陵城破,曹参靠在城墙上,看着夕阳把城墙染成红色,突然觉得,往后的路,怕是再也回不去沛县那个安稳的狱掾日子了。

后来打方与,曹参立了大功。当时方与的秦军守将很顽固,刘邦打了两天没打下来,士兵们都累得不行。曹参夜里去查营,听见士兵们在帐篷里哭,有的说想家里的老娘,有的说怕再也见不到媳妇孩子。他心里不是滋味,就去找刘邦:“大哥,硬攻不行,咱们得想个法子。”他观察了方与城的地形,发现城西有个水道,秦军防守薄弱。于是他请命,带一队人从水道偷偷摸进去,里应外合。那天夜里,他带着士兵在冰冷的水里蹚了半个时辰,水没过腰,冻得骨头疼。摸到城下时,守城的秦兵正打盹,他一挥手,士兵们悄悄摸上去,解决了哨兵,然后打开了城门。刘邦带着大部队冲进来时,秦军还没反应过来,很快就溃败了。战后刘邦论功,要给曹参记头功,曹参却摆了摆手:“是兄弟们拼命,我只是出了个主意。”可他心里清楚,从那天起,他不再是那个只会管监狱的小官,而是能领兵打仗的将领了。

秦二世三年,刘邦率军西进,要入关灭秦,曹参一路跟着,打了无数硬仗。在薛县,他们遇上了秦将司马枿的部队。司马枿兵力比他们多,还占据了有利地形,刘邦打得很艰难,好几回都快撑不住了。有一次,刘邦中了流矢,退到帐篷里包扎,曹参守在帐篷外,听见刘邦跟萧何说:“要不……咱们退吧?”曹参赶紧掀帘进去,大声说:“大哥不能退!咱们都走到这儿了,退了,前面死的弟兄不就白死了?再说,关中的百姓还等着咱们救呢!”他蹲在刘邦身边,指着地图说:“司马枿的粮草都在后方的粮仓,我带一队人去烧了他的粮草,他没了粮,自然就垮了!”刘邦看着他坚定的眼神,点了点头。曹参带着人,连夜绕到秦军后方,一把火烧了粮仓。司马枿的军队果然慌了,刘邦趁机进攻,大胜。入关后,刘邦在咸阳城外的霸上约法三章,曹参站在刘邦身边,看着百姓们欢呼的样子,突然觉得,之前吃的所有苦,都值了。

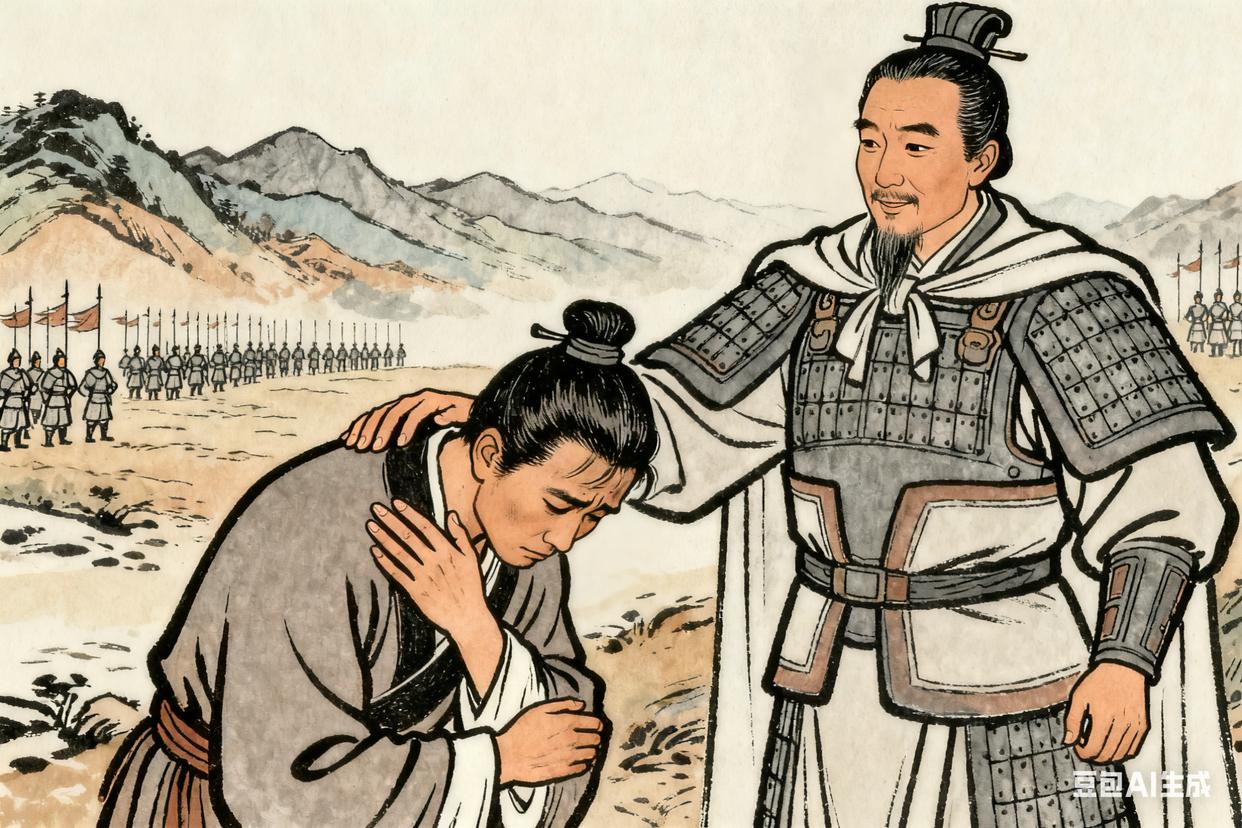

项羽分封诸侯时,把刘邦封到汉中,称汉王。刘邦心里不服,可又没办法,只能带着人去汉中。曹参跟着刘邦到了汉中,看着身边的士兵一个个逃走——有的想家,有的觉得跟着刘邦没前途。曹参心里也犯过嘀咕,汉中又偏又穷,真能跟项羽抗衡吗?可他看见刘邦每天都在练兵,还跟萧何一起招贤纳士,他就把那点嘀咕压了下去。有一回,一个士兵逃走被抓了回来,要被处死,曹参跟刘邦求情:“大哥,他不是故意逃的,就是想家了。咱们现在正是用人的时候,不如饶了他,让他戴罪立功。”刘邦听了他的话,放了那个士兵。后来那个士兵在还定三秦的战役里立了功,特地来谢曹参,曹参拍着他的肩膀说:“好好干,跟着大哥,总有一天能回到老家去。”

汉元年八月,刘邦开始还定三秦,曹参跟着韩信出征。打章邯的时候,章邯坚守废丘,汉军久攻不下。曹参跟韩信商量:“废丘城靠着渭水,咱们要是把渭水的河堤挖开,水淹废丘,章邯肯定守不住。”韩信觉得这个主意好,就让曹参负责挖河堤。那几天天特别热,曹参跟士兵们一起扛锄头、挖泥土,汗顺着脸颊往下淌,滴在泥土里,很快就干了。河堤挖开的那天,渭水汹涌地冲向废丘,城里的秦军乱作一团。章邯看着城破,拔剑自刎,曹参站在城楼上,看着滔滔的渭水,心里有点不是滋味——章邯也是个英雄,只是生错了时代。但他转念一想,只有平定了三秦,才能继续东进,才能让天下太平,也就释然了。

楚汉相争的时候,曹参跟着韩信打齐地。当时齐王田广派龙且带着二十万大军来抵挡,龙且很骄傲,觉得韩信没什么本事。曹参跟韩信说:“龙且轻敌,咱们可以利用这一点,设个埋伏。”他们在潍水上游用沙袋堵住河水,然后韩信带一队人去挑战龙且,打了一会儿就假装败退。龙且果然上当,带着人追了过来,等秦军大部分过了河,曹参下令把沙袋挖开,河水一下子冲了过来,把秦军分成两半。韩信和曹参趁机夹击,秦军大败,龙且也被杀死。平定齐地后,刘邦封韩信为齐王,让曹参留在齐地辅佐韩信,任齐相国。曹参到了齐地,看着到处都是战争留下的废墟,百姓们流离失所,心里很沉重。他跟手下说:“咱们现在最重要的,不是炫耀战功,是让百姓们能活下去,能重新种上庄稼。”

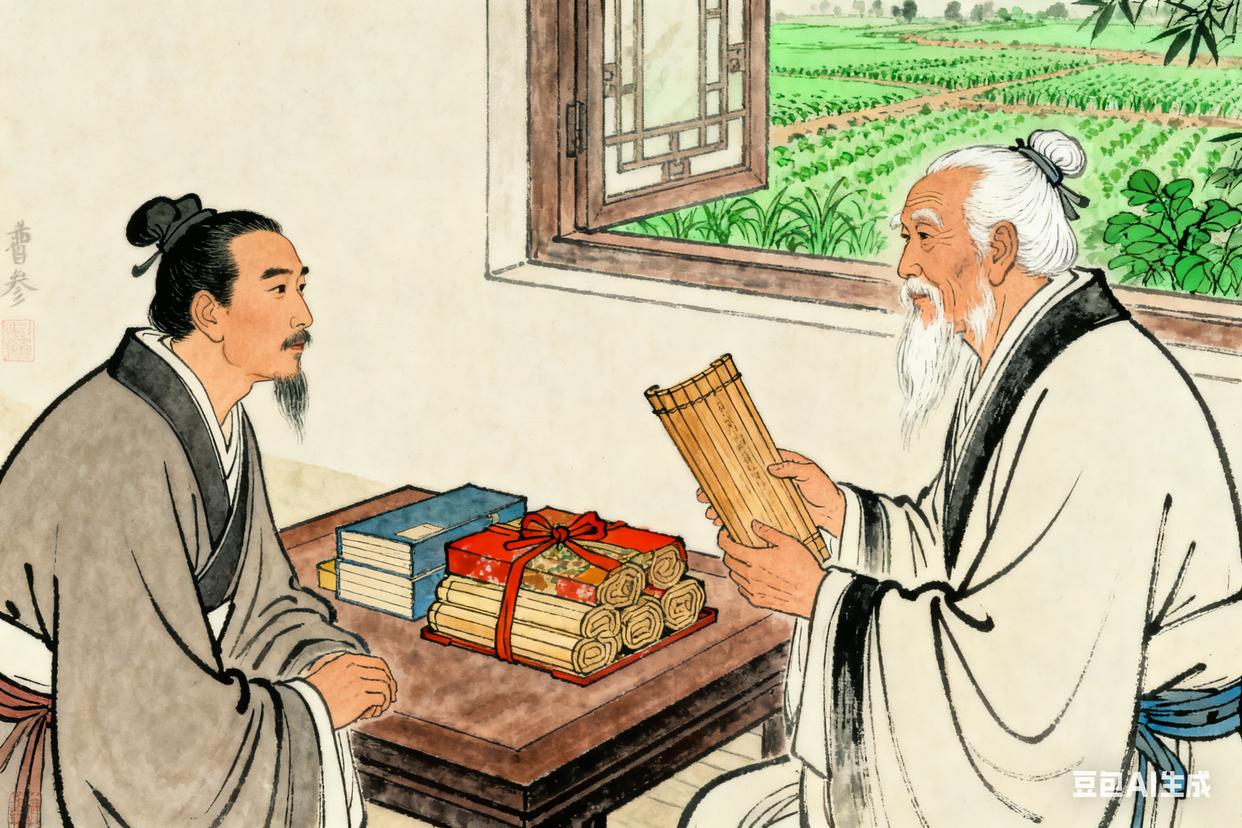

韩信被改封为楚王之后,曹参继续任齐相国,治理齐地七十多座城。刚开始的时候,他不知道该怎么治理,就召集齐地的儒生和有经验的老人,问他们怎么才能让百姓安居乐业。儒生们各说各的,有的说要严刑峻法,有的说要礼仪教化,曹参听了半天,也没拿定主意。后来有人跟他说,胶西有个叫盖公的老人,懂黄老之术,很有学问。曹参就派人带着厚礼去请盖公,盖公来了之后,跟他说:“治理国家,最重要的是清静无为,让百姓自己休养生息,不要过多打扰他们。”曹参听了,觉得很有道理,就把自己的正房让给盖公住,每天都去请教。从那以后,他在齐地推行黄老之术,减轻赋税,废除苛刻的法令,鼓励百姓种田养蚕。过了几年,齐地变得富裕起来,百姓们都称赞曹参是个好官。有一回,他去乡下视察,看见农民们在田里插秧,孩子们在田埂上放风筝,老人坐在树下下棋,他笑着对身边的人说:“这才是老百姓想要的日子啊。”

汉惠帝二年,萧何去世的消息传到齐地,曹参听了,心里一沉,他赶紧让手下人收拾行李:“我要去长安了,萧何大哥走了,朝廷里得有人接着他的活儿。”果然,没过几天,朝廷的使者就到了,召曹参回长安任丞相。曹参离开齐地的时候,百姓们都来送他,有的拿着鸡蛋,有的拿着布帛,还有的孩子跟在马车后面跑。曹参掀开车帘,对着百姓们拱手:“大家放心,我到了长安,也会像在齐地一样,为百姓做事。”马车走了很远,他还能看见百姓们站在路边挥手,心里暖暖的,也沉甸甸的——他知道,自己肩上的担子更重了。

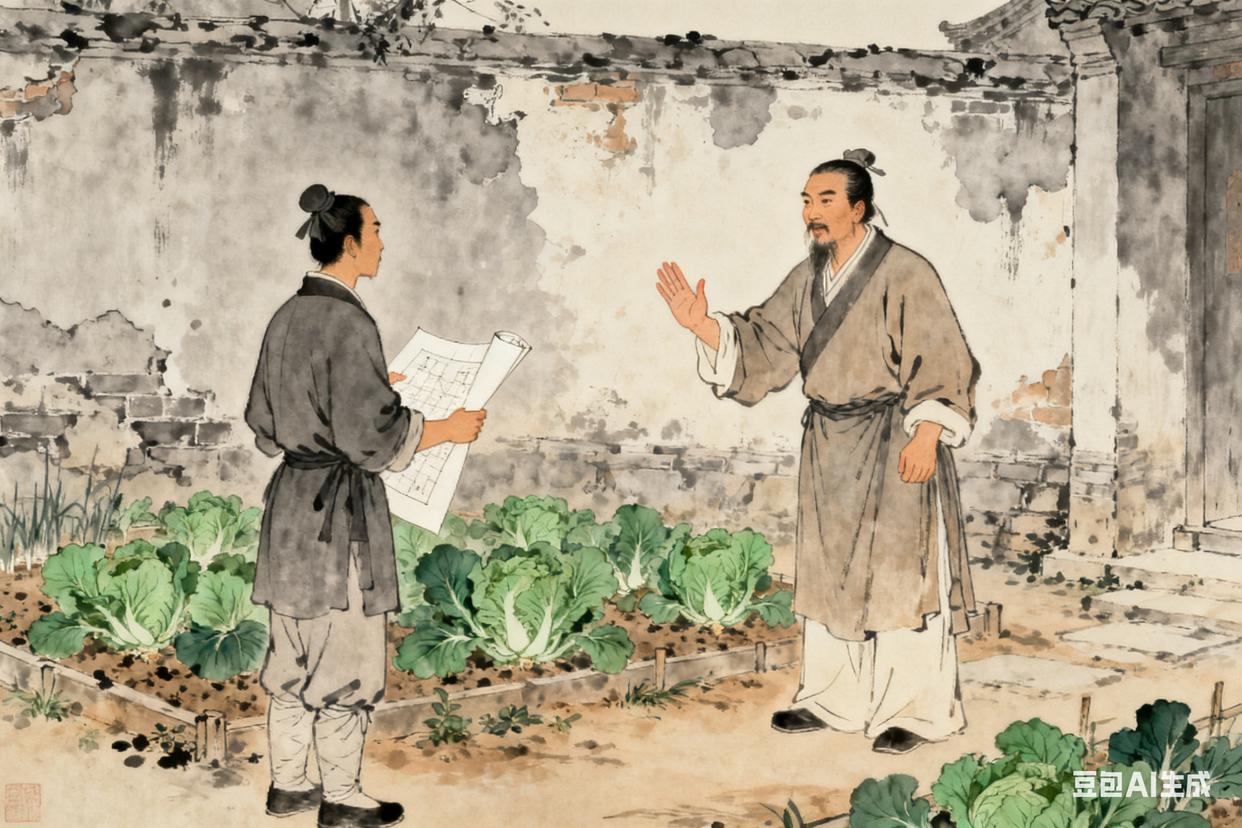

曹参到了长安,当上丞相之后,什么政策都没改,还是照着萧何之前制定的规矩来。手下的官员们很纳闷,有的就来问他:“丞相,您怎么不推行新的政策啊?”曹参笑着说:“萧何制定的政策很好,百姓们也都适应了,咱们要是随便改,不是给百姓添麻烦吗?”他不仅不改政策,还把那些喜欢说空话、想搞新花样的官员调走,留下那些踏实做事、不折腾的人。有一回,一个官员向他建议,说要改革赋税制度,增加国库收入,曹参听了,没说什么,只是请他喝了顿酒,之后就再也没提这件事。那官员后来才明白,曹参是不想让百姓们再受赋税的苦。

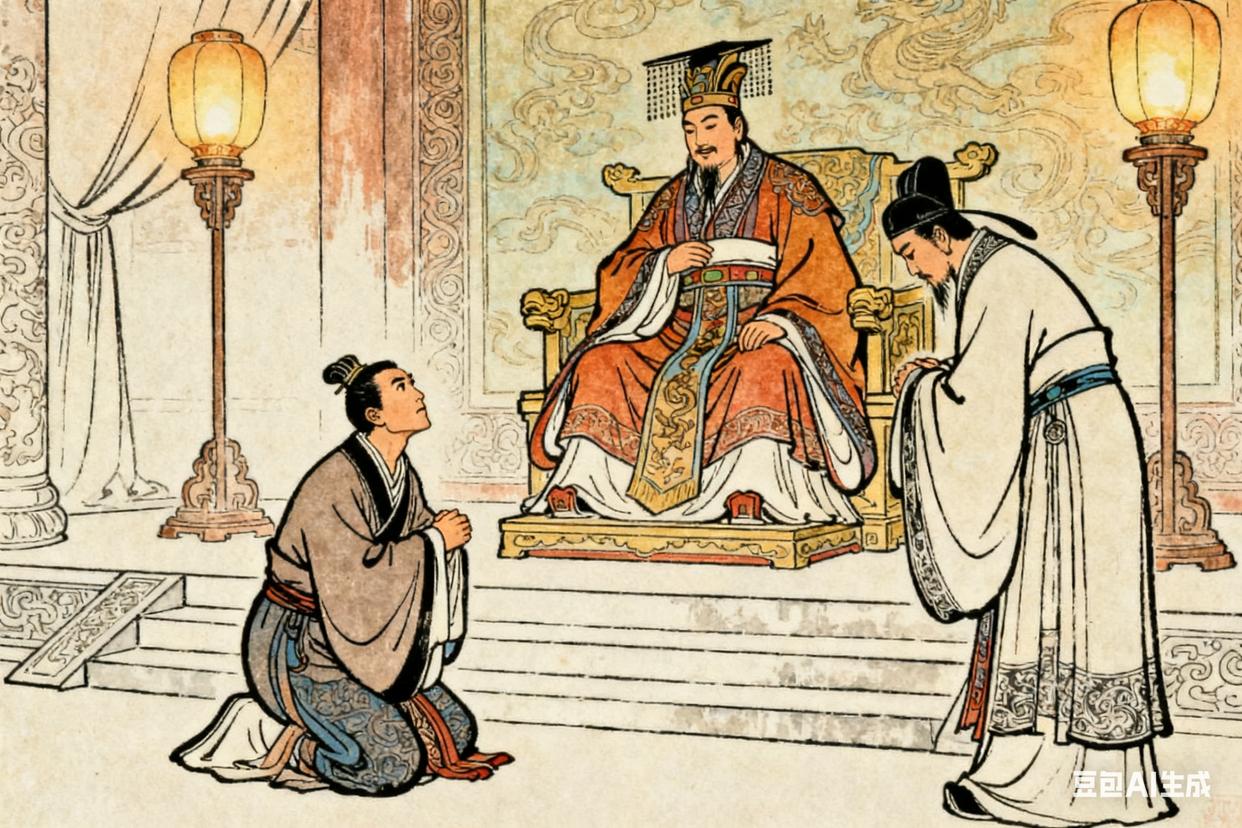

汉惠帝对曹参的做法也很不满,觉得他当丞相不尽职。有一天,惠帝把曹参的儿子曹窋叫到宫里,让他回去问问曹参:“先帝把江山托付给陛下,也信任您,您当丞相之后,什么都不做,难道是看不起陛下吗?”曹窋回家后,就把惠帝的话跟曹参说了。曹参听了,气得把曹窋打了一顿,说:“你懂什么!国家大事不是你该管的,赶紧给我进宫向陛下请罪!”第二天,曹参自己去见惠帝,惠帝见了他,就问:“丞相,昨天曹窋说的话,是我的意思,您怎么还打他呢?”曹参赶紧跪下,说:“陛下,臣斗胆问您,您跟先帝比,谁更英明?”惠帝说:“我当然比不上先帝。”曹参又问:“那臣跟萧何比,谁更有本事?”惠帝想了想,说:“您好像也比不上萧何。”曹参就说:“陛下说得对!先帝和萧何已经把国家治理得很好了,制定了完善的制度,咱们只要照着做,不折腾,让百姓们休养生息,这难道不是最好的治理吗?要是咱们随便改,打乱了百姓的生活,那才是对不起先帝,对不起百姓啊!”惠帝听了,恍然大悟,点了点头说:“丞相说得有道理,是我错怪您了。”

曹参当丞相的三年里,始终坚持“萧规曹随”,朝廷安定,百姓们的日子也越过越好。他自己却很节俭,住的房子还是原来的老宅子,衣服也总是那几件旧的。有一回,手下人想给他盖新房子,他坚决不同意:“现在百姓们还有很多人住不上好房子,我怎么能先想着自己呢?”他每天除了处理必要的政务,就是和大臣们喝酒聊天,有人觉得他太清闲,就劝他多管管事情,曹参却说:“咱们只要把该管的管好,不给百姓添乱,就是最大的功劳了。”其实他心里清楚,看似清闲,实则是在守护萧何留下的好政策,守护百姓们安稳的日子。

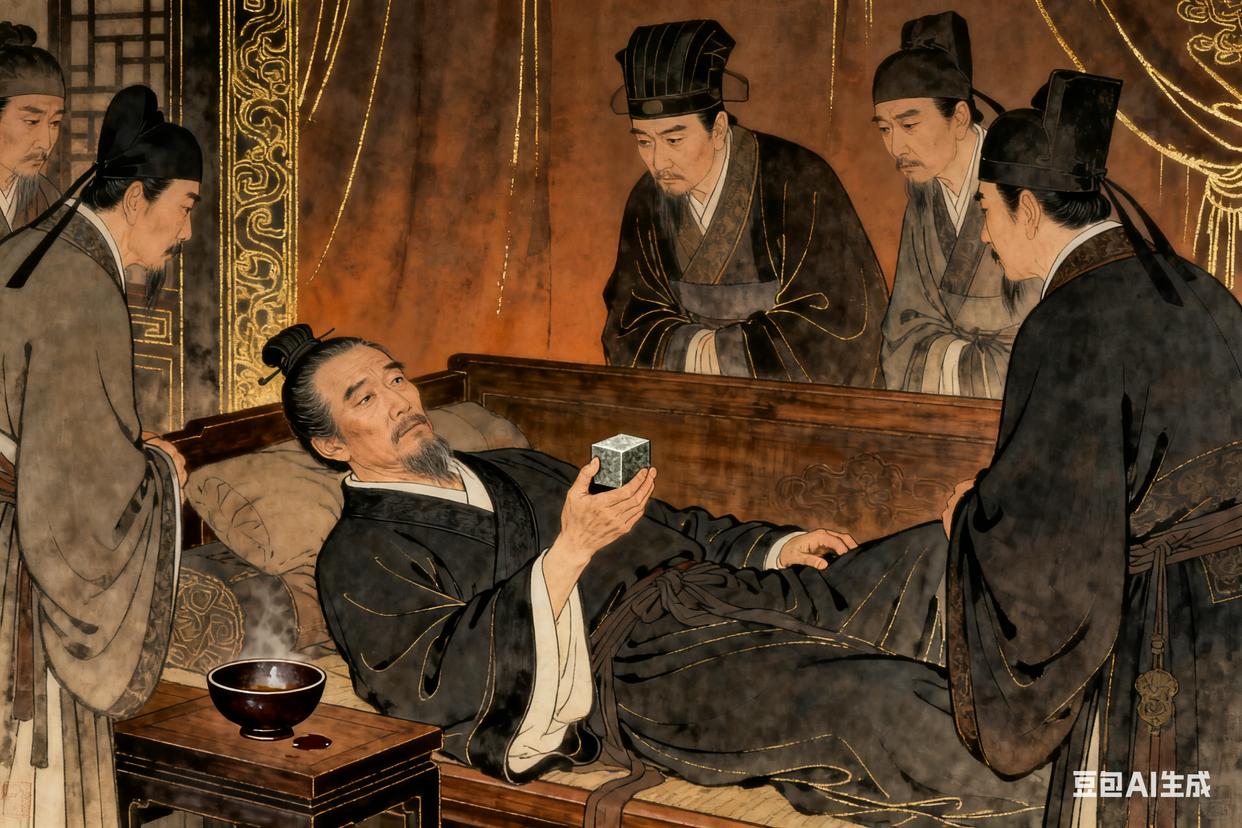

汉惠帝五年,曹参病重。他躺在床上,看着前来探望的大臣们,断断续续地说:“我走了之后,你们一定要记住,不要轻易改变萧何制定的政策,要好好辅佐陛下,让百姓们能一直过安稳日子……”他还让人把自己那枚齐相印章拿过来,摩挲着上面的篆字,那印章是他在齐地时用的,磨得很光滑,上面还留着他当年处理政务时不小心磕出的小缺口。他看着印章,好像又回到了齐地,看到了百姓们丰收时的笑脸。不久之后,曹参就去世了,百姓们听说了,都很伤心,有人还编了歌谣唱:“萧何为法,若画一;曹参代之,守而勿失。载其清净,民以宁一。”

曹参的一生,从沛县狱掾到战场悍将,再到治国丞相,他没留下什么惊天动地的豪言壮语,也没搞过什么轰轰烈烈的改革,却用“不折腾”的智慧,守护了天下百姓的安稳。他的“萧规曹随”,不是不思进取,而是懂得尊重规律、体恤民生——知道什么该做,什么不该做,知道百姓最需要的不是花样繁多的政策,而是稳定的生活和不受打扰的安宁。

如今我们生活在快节奏的时代,总想着“创新”“突破”,却常常忽略了“坚守”的价值。就像职场里,有人接手一个项目,总想着推翻前任的方案,证明自己的能力,却忘了前任的方案可能已经经过了实践检验,贸然改动只会增加成本、浪费时间;就像生活里,有人总想着追求新鲜的事物,却忘了身边那些简单的幸福,比如家人的陪伴、安稳的日子。曹参那枚磨光滑的齐相印章,就像一个提醒:有时候,不折腾、守好根基,比盲目求新更重要;让身边的人过得安稳,比追求表面的功绩更有意义。

曹参或许不是历史上最耀眼的英雄,但他用自己的方式,给后世留下了最珍贵的治国智慧——真正的担当,不是开天辟地的壮举,而是日复一日的坚守;真正的成功,不是让自己名留青史,而是让百姓安居乐业。这份智慧,穿越两千多年的时光,依然在告诉我们:安稳的日子,踏实的做事,才是生活最本真的样子。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。