成都,要继续推进“强省会”了,但这是四川省和成都市的必然选择,官方定调搞“强省会”,成都不是第一个,也不是力度最大的,但成都绝对是效果最好的。

然而,藏在“强省会”标签下的,是成都近乎明牌的战略级进化。

一直以来,“成都靠强省会政策吸血崛起”的论调始终挥之不去。

但把镜头拉长,从1949年4亿元GDP到2024年2.35万亿元的量级,从单一农业城市到拥有5个国家级先进制造业集群的制造强市,成都的成长轨迹里,显然不是一个“强省会”标签所能锁死。

成都的黄金十年,2014年之后的量级跃迁

讨论成都的快速发展,绕不开2014年这个关键节点。这一年,成都GDP首次突破万亿元,正式进入万亿GDP俱乐部。但成都真正意义上跻身全国城市最强阵容,是在2020年之后的五年。

2022年,成都GDP突破2万亿元,2024年攀升至2.35万亿元,稳居全国第7位、副省级城市第3位。2025年前三季度,成都的电子信息、装备制造、生物医药三大主导产业产值已突破2.2万亿元。

缘何在这个阶段爆发?2017年,成都获批“中国制造2025”试点示范城市,2021年成渝地区双城经济圈上升为国家战略,政策红利持续释放。

再来看成都产业基础的深厚积累。“十四五”前四年,成都规上工业增加值年均增长7.6%,居副省级及以上城市第4位,电子信息成为首个万亿级产业集群,为后续的爆发夯实了基础。

人口和人才的同步集聚是成都奋进的重要支撑。2023年,成都常住人口达2140.3万人,成为全国第4个突破2000万的超大城市,人才总量首次突破600万,居全国第4位。而且,成都的人口红利不是被动的吸引,而是产业升级创造就业岗位后的主动集聚。

把成都的发展归结为“强省会”,很大程度上是忽略了其内生增长的三大支柱。

产业集群,4万亿级的“压舱石”

2022年印发的《成都市“十四五”制造业高质量发展规划》提出,到2025年支柱产业集群规模突破4万亿元,打造电子信息、装备制造2个万亿级产业集群,以及10个以上千亿级产业集群。从2024年的实际进展看,这个目标已近在咫尺。

电子信息产业的崛起最具代表性。从早期的富士康、仁宝代工,到如今京东方柔性屏、华为鲲鹏生态基地落地,成都已形成从集成电路设计、制造到封装测试的完整链条。2024年集成电路产业实现营收279.9亿元,同比增长25%,链主企业成都海光集成营收达72亿元,同比增幅高达47%。这种能级跃升,靠的是持续投入而非简单资源集中,仅2024年,就有22个10亿元以上集成电路项目加速建成投产。

装备制造产业方面,与德阳共建的成德高端能源装备产业带产值突破850亿元,东方电机、二重等企业的高端装备订单增长22%,轨道交通装备更是打入全球23个国家和地区。

成都研发加周边制造的模式,很好地打破了虹吸效应的刻板印象。成都,这几年已经在有产业溢出到周边城市。

开放通道,从内陆腹地到门户枢纽

成都的地理位置曾被视为短板,但如今却因开放通道的有力建设成为优势。2024年,成都国际班列通达境外118个城市,全年开行超5300列,其中中欧班列(成渝)开行量稳居全国第一。2025年铁路港定下目标,力争国际班列开行超5500列,进出口贸易额冲刺600亿元。

航空枢纽的势能同样惊人。作为国内第三个拥有双国际机场的城市,2024年成都航空旅客吞吐量突破8733.6万人次,居全国第3位,货邮吞吐量达102.8万吨,升至全国第五,国际(地区)定期直飞航线达73条,中西部城市里位居第一。2025年启动的天府国际机场二期工程,将进一步强化“空中丝绸之路”枢纽地位,重点加密洲际及东盟航线网络。

开放型经济的数据更有说服力。2024年成都进出口总额达8390.0亿元,同比增长12.1%,其中对东盟进出口增长26.9%,高新技术产品出口额3076.6亿元,均居中西部首位。外国获批设立的领事机构达23家,国际友城增至113个,全年新设外商投资企业711家。

成都的开放,不是省内资源堆砌的结果,而是融入全球产业链的必然选择。

创新生态,600万人才撑起的科创高地

2025年的天府实验室里,科研人员正在核能、生物医药等领域攻关,这个高水平创新平台与中国西部(成都)科学城、成渝综合性科学中心共同构成了该地区的科创“铁三角”。

人才始终是创新的核心。成都通过“蓉漂计划”等政策吸引顶尖人才,2023年人才总量突破600万后,2024年继续保持增长态势,获评“中国最佳引才城市”。

省市联动的人才机制让资源实现高效配置,省级人才计划向成都倾斜,干部人才交流力度加大,仅电子科技大学每年就为集成电路产业输送千余名专业人才,支撑起头部企业的核心研发团队。

科技成果转化效率方面,线上科创通+线下科创岛的服务体系让高校成果快速落地。2024年,川藏铁路、高端航空装备等领域多项科技成果实现产业化,科创板上市企业达19家。2025年省委文件明确支持共建科技成果交易市场,争取建设全国高校区域技术转移转化中心,“研发-转化”闭环加速形成。

强省会,是红利还是枷锁?

不可否认,“强省会”战略在成都的快速发展中发挥了巨大作用,但将其视为唯一原因,显然是有所误读。

对成都有利,集中力量办大事的战略价值

四川各地市州发展不均,2024年GDP最高的成都与最低的阿坝州相差47倍,这样的省情决定了,四川需要核心城市的带动。

强省会战略让成都得以集中资源建设重大项目,2025年推进低空经济基础设施、市域铁路改造,获批将轨道交通招投标权下放,这些都需要省级层面的大力支持。

集中资源带来了显著成效。2024年成都金融业增加值达2700亿元,同比增长5.6%,金融机构存贷款余额均超6.2万亿元,中西部城市中独占鳌头。社会消费品零售总额突破1.1万亿元,成为第二个达成此目标的省会城市。这些能级的提升,让成都更有能力承接国家战略。

对成都的弊端,区域失衡带来的现实挑战

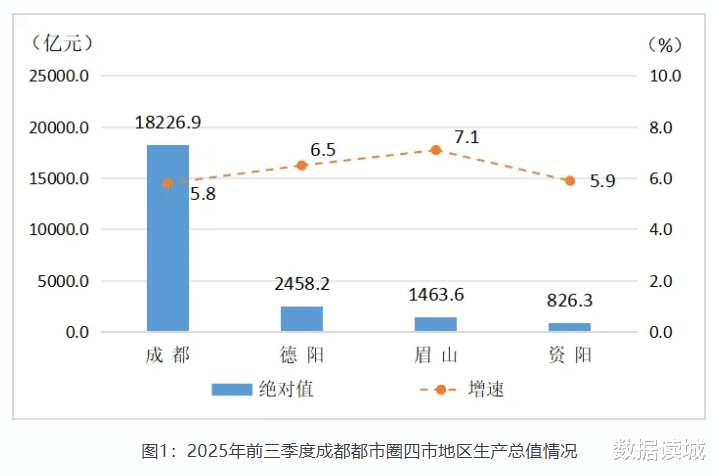

强省会的代价同样明显。2024年,成都GDP占全省36.3%,进出口总额占比更是高达80.2%,而第二梯队的绵、宜、德三市合计仅占17.5%。乐山因光伏产业调整增速放缓至3.2%,与眉山7.3%的增速形成鲜明对比,折射出产业资源分配的不均衡。

人才流动的结构性矛盾更需要关注。川东北、攀西等地区的青壮年劳动力和专业人才仍在向成都聚集,这在一定程度上导致部分地市面临“用工难”与“人才荒”。2024年数据显示,成都每万人拥有高技能人才数是南充的3.5倍。

近年来,成都也在主动调整。2025年省委文件明确提出“提升辐射周边带动全域能力”,建立联合招商引资项目跨市域流转机制,探索“总部+基地”“设计+转化”模式。成德高端能源装备产业带产值突破850亿元,天府新区眉山片区承接成都产业转移项目92个,眉山因此成为全省增速冠军,这些案例力证,协同发展正在见效。

飞地经济是另一个重要抓手。成阿、成甘飞地园区建设质效提升,成都的研发、市场资源与两地的土地、劳动力优势结合,既带动了欠发达县域发展,也为成都产业升级腾出空间。2025年规划的绿色电力源网荷储一体化项目,更是将成都的能源需求与川西北的清洁能源供给联动起来,实现共赢。

强省会,从来不是唯一的答案

“成都靠强省会崛起”的说法,忽略了三个关键事实,国家战略的顶层设计、产业生态的自主进化、开放格局的主动构建。

2021年成渝地区双城经济圈上升为国家战略,成都被赋予“西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心和全国先进制造业基地”的定位,这种能级的提升是省级政策无法企及的。2025年启动的天府国际机场二期、成渝铁路成隆段扩能改造等项目,均纳入国家规划,获得顶层设计的资金与政策支持。

天府实验室、国家实验室等重大科技基础设施落地,全国一体化算力网络国家枢纽节点建设,这些都是国家层面布局的结果。2024年成都在飞的73条国际航线中,41条由国家民航局协调开通,这种门户地位靠的是国家战略需要,而非省内倾斜。

如今的成都产业,不是“靠政策喂大”的漂亮盆景。电子信息产业从代工到自主创新,天府国际生物城入驻企业超550家,这些都是市场选择的结果。2024年数据显示,成都民营企业贡献了47%的GDP和62%的就业,民营高新技术企业数量占比达81%,这样的活力也不是行政命令所能催生的。

成都有着消费市场的强劲内生动力。2024年社会消费品零售总额突破1.1万亿元,春熙路、交子公园等商圈的国际化程度持续提升,首发经济、夜间经济等新业态蓬勃发展。这些消费场景的培育,靠的是2140万常住人口的需求支撑,而非政策强制拉动。

成都的开放半径从来不是局限于四川。2024年,蓉欧班列运送的货物中,仅31%来自四川,其余均来自重庆、贵州、云南等省市,成为西部共同的出海通道。与盐田港合作的铁海联运线路,更是将服务范围延伸至东南亚、欧美。

2025年,四川省委文件提出,支持成都加快建设“三中心一基地”,持续做大经济总量。要实现高质量发展目标,成都必须继续突破。

尽管电子信息产业已达万亿规模,但成都面临“大而不强”的问题,核心零部件、高端芯片等领域对外依存度较高。2025年规划明确要聚焦人工智能、航空航天、生物制造、清洁能源等领域实施科技攻坚突破行动,天府实验室将重点布局航空发动机、核能、医药健康等重大科技基础设施,力争实现“从0到1”的突破。

成都正着力建设“智行走廊”和虚拟电厂、算力算法等新型基础设施,推动传统制造向智能制造转型。2025年计划培育120家以上智能工厂,让装备制造产业在保持规模的同时,附加值提升25%以上。

为进一步做强成都都市圈,加快成德、成眉市域(郊)轨道交通建设,推进京昆高速成德段扩容改造,实现“1小时通勤”。联合招商引资机制将进一步细化,成都的重大项目需按比例向周边地市转移,确保“龙头”与“配角”协同发展。与重庆的双核联动更要深化,在集成电路、新能源汽车等领域共建产业链,避免同质化竞争。

复盘成都的崛起,核心原因并不是“强省会”政策的单独拉动,强省会战略在特定阶段确实提供了成都“集中力量办大事”的条件,让成都得以快速建设基础设施、集聚创新资源,但真正支撑其进入全国前列的,是抓住了西部大开发、成渝双城经济圈等国家战略机遇,培育了电子信息、装备制造等自主造血的产业集群,打造了蓉欧班列、双机场等突破地理限制的开放通道。

那些将其发展简单归结为“强省会吸血”的论调,既忽略了四川的特殊省情,也无视了成都数十年的产业积累与开放探索。