水质检测分析是保障水环境安全、推进水污染治理的关键技术支撑,其方法体系根据检测原理、操作流程及应用场景差异,形成多类技术分支,不同方法的选择直接影响检测数据的准确性、时效性及应用范围。

一、传统水质检测方法类别

(一)物理法

科研人员常用物理法检测水质物理性质指标,该方法基于物质密度、折射率、浊度等物理特性分析,操作中无需改变水样化学组成。如检测水温时工作人员通过温度计直接测量,测定浊度则利用浊度计分析光线散射程度,均无需添加试剂。物理法操作简便、检测速度快,在水质初步筛查、基础指标常规监测中应用广泛,尤其适用于对检测效率要求较高且无需深入分析化学污染物的场景(如湖泊、水库日常浊度、水温监测)。

(二)化学法

化学法是应用历史较长的传统方法,核心原理是利用物质间化学反应实现对水中污染物的定性定量分析。检测人员通过滴定法、分光光度法、原子吸收光谱法等,可检测化学需氧量(COD)、氨氮、重金属离子等关键指标,如测定氨氮时,检测人员向水样加特定试剂,通过反应后溶液颜色与标准溶液对比确定浓度。化学法检测结果准确性较高,但操作流程繁琐、需使用多种试剂且检测耗时久,通常适用于实验室精准分析,难以满足现场快速检测或实时监控需求。

(三)生物法

生物法借助生物有机体或其代谢产物对污染物的敏感性开展检测,能反映水体生物毒性及综合污染程度,弥补物理化学法仅能检测单一指标的局限。研究人员常利用藻类、水蚤等生物指示物,通过观察其生长状况、生理指标变化判断污染程度;也可采用微生物传感器,利用微生物代谢活动转化为电信号实现检测。生物法对水体生态效应反映更直观,在评价综合毒性、监测持久性有机污染物影响方面有独特优势,但受温度、pH 值等环境因素影响大,检测周期长且需严格控制实验条件以保证结果稳定。

(四)仪器分析法

仪器分析法依赖高精度仪器检测水中微量、痕量污染物,常见技术包括高效液相色谱法、气相色谱 - 质谱联用法(GC-MS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等。检测人员利用这类仪器可精准测定多环芳烃、农药残留等有机污染物及汞、镉、铅等重金属,检测限可达微克级甚至纳克级。该方法检测精度和灵敏度极高,但仪器成本高昂、操作需专业人员且样品前处理复杂,通常用于实验室复杂水样深度分析,难以应用于现场快速监测或大规模常规检测。

二、传感器法的核心优势

检测人员发现传感器法在水质检测中展现显著优势,其核心是将传感元件与信号处理技术结合,直接把水中目标污染物浓度转化为可读取的电信号或光学信号。该方法可实现实时监测,检测人员无需带回水样,现场部署传感器即可即时获取数据,大幅缩短检测周期;传感器小型化设计使其被广泛应用于移动监测,检测人员把传感器部署在监测点位可实现连续数据采集,避免传统离散采样导致的数据不连续问题,同时减少人工操作误差。此外,研究人员通过优化传感材料使该方法具备高灵敏度,对痕量重金属、挥发性有机物等微量污染物的检测限可达纳克级,且检测中试剂用量极少甚至无需试剂,降低对环境的二次污染风险,同时提升检测效率、减少成本。

三、传感器法的适用环境场景

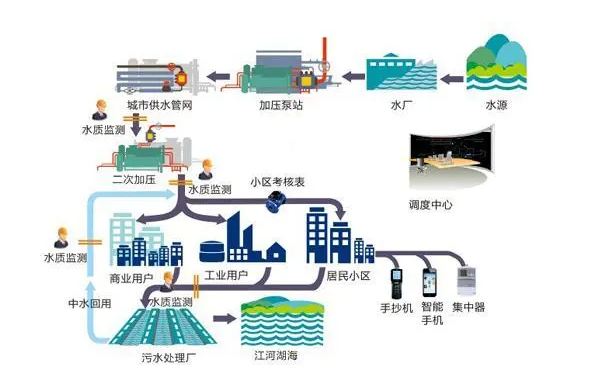

传感器法的特性使其在多类水环境监测中不可替代:地表水监测中,传感器部署于河流、湖泊断面,可连续获取水温、溶解氧等实时数据,支撑水环境质量动态评价;工业废水监测中,企业环保人员利用传感器实现废水处理在线监控,实时跟踪污染物去除效果,指标超标时可立即调整工艺;饮用水安全监测中,供水企业在水厂出水口、管网节点安装传感器,快速响应余氯、重金属等有害物质;应急监测场景下,检测人员携带便携式传感器可快速抵达污染现场,短时间内完成污染物初步判断,适用于化学品泄漏等突发性事件;农业面源污染监测中,传感器部署于农田沟渠,可实时监测化肥、农药流失对水体的影响,为治理提供数据依据。

四、结语

传感器法作为水质检测新型技术,凭借实时性、便携性及高灵敏度,逐步弥补传统方法在时效性、现场适用性上的不足。随着传感材料、数据传输技术发展,其检测精度、稳定性及应用范围将进一步拓展,为水环境监测从 “实验室静态分析” 向 “现场动态监控” 转型提供支撑,对提升水环境管理效率、保障水生态安全具有重要意义。