在中国人民解放军的辉煌历史中,1955年的授衔仪式无疑是具有里程碑意义的重要事件。这次授衔不仅是对将领们卓越功勋的肯定,更是对革命战争年代无数英勇牺牲的将士们的崇高致敬。然而,在这份星光熠熠的将帅名单中,原第四野战军第十三兵团司令员程子华却意外缺席,这一特殊现象引发了后人诸多思考与讨论。

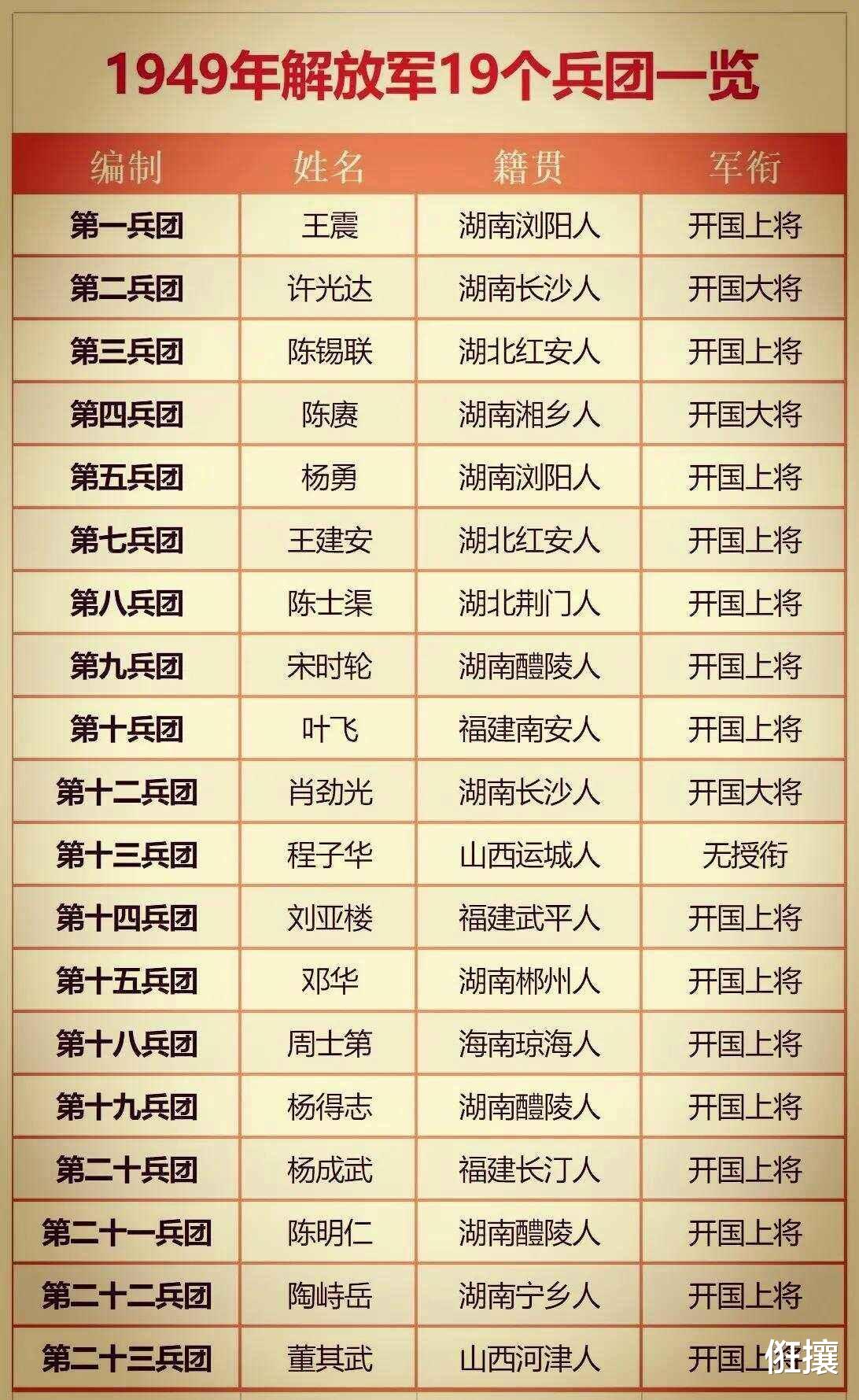

要知道十九个兵团司令,大都是上将,甚至大将军衔,这里面让人熟知的有陈赓、许光达、肖劲光等开国大将,还有宋时轮、陈锡联、邓华、杨得志、杨成武等开国上将,唯独只有第十三兵团司令程子华,未参加授衔。

我军十九大兵团

程子华出身黄埔,1927年参加广州起义,1929 年 12 月,程子华在湖北大冶领导国民党军独立十五旅两个连举行起义,后率部与红五军第五纵队会师,起义部队合编为红五军第五纵队第二支队,程子华担任支队长。大冶兵暴受到党中央高度赞誉,被称为 “模范兵暴第一声”。

1931 年程子华到中央苏区,参加宁都暴动部队改编工作,历任红五军团四十师师长、四十一师师长兼政委等职,参加了第二到第五次反 “围剿” 斗争。1934 年 11 月,程子华任红二十五军军长,随后参加长征,转战 900 多公里进入陕南,创建了鄂豫陕革命根据地。1935 年 9 月,程子华任红十五军团政治委员,参与指挥劳山、榆林桥战役,取得胜利,缴获大量枪支弹药和给养,后与红一军会师,对巩固西北根据地具有重要意义。

大冶兵暴旧址

抗日战争时期,程子华主要在集中分区任职,1939 年 10 月,任冀中军区政治委员,领导冀中军民粉碎了日伪军对根据地的多次大 “扫荡”,并总结探索出地道战这种平原抗战的重要作战形式,撰写了《冀中平原上的民兵斗争》。后全面主持晋察冀分局和军区工作,指挥晋察冀军区对敌发起攻势作战。他领导成立冀晋、冀察、冀中、冀热辽四个区党委、军区和行署,扩大解放区。到 1945 年夏,晋察冀根据地面积、人口、军队等都得到大幅发展,巩固并扩展了晋察冀抗日根据地。

解放战争时期,在取得承德保卫战胜利之后,前往东北任东北野战军第二兵团司令员,组织了塔山狙击战,率领第 4、第 11 纵队等部,历时 6 天 6 夜,成功阻击了准备救援锦州的国民党军东进兵团,为锦州战役胜利及辽沈战役的顺利进行提供了重要保障。

塔山狙击战

1948 年 11 月,程子华奉命率领东北野战军先遣部队入关,协同华北野战军重创国民党傅作义部,打乱敌人部署,促成北平和平解放。1949 年 4 月,程子华任第十三兵团司令员,率部南下,解放安阳、新乡、襄阳、沙市、宜昌等城市。从黄埔开始,到工农革命,再到抗日战争,直到解放全中国,程子华始终奋战在一线部队,为新中国的建设立下了赫赫战功。但是在1955年全军授衔的时候,却并未参加授衔。

要理解程子华未参与授衔的原因,首先需要回顾当时的历史背景和组织架构。新中国成立初期,中央军委对全军进行了系统整编,形成了五大野战军体系。这些部队在长期革命战争中锤炼出了各自的战斗风格和优良传统。作为第四野战军的重要将领,程子华曾率领第十三兵团从东北一直打到华南,参与指挥了辽沈、平津等重大战役,其军事指挥才能和革命贡献有目共睹。

程子华任职山西

深入分析程子华未授衔的原因,首要因素是其工作调动的时间节点。1950年,当大多数野战军将领仍在军队系统任职时,程子华被调任山西省委书记,开始全面负责地方经济建设工作。这种从军队到地方的职务转变,恰好处在评定军衔的关键准备期。根据当时"已转业到地方工作的干部原则上不参加评定军衔"的政策规定,程子华的转业身份成为影响授衔的决定性因素。

从个人选择角度看,程子华展现出了共产党人"革命战士一块砖,哪里需要哪里搬"的崇高品格。面对组织安排的地方工作,他毫无怨言地投身于百废待兴的山西建设。这种不计个人得失、坚决服从组织安排的精神,正是老一辈革命家的共同特质。据史料记载,程子华在山西主政期间,重点抓工业生产恢复和农业合作化运动,为当地经济发展奠定了坚实基础。

程子华同志

制度层面的考量也不容忽视。当时评衔工作遵循"以德为先、战功为重、兼顾资历"的原则,同时强调"现任军职"的必要性。中央军委特别规定,对已转业到地方或调至非军事部门工作的干部,原则上不授予军衔。这一制度设计的初衷是为了突出军衔的现役属性,确保军队指挥体系的纯粹性。程子华的情况恰好符合这条规定,因此未被纳入授衔范围。

对比同时期其他将领的经历更能说明问题。如萧克、李达等原野战军高级指挥员,因仍在军队任职而获得上将军衔;而类似程子华这样转入地方工作的军事干部,多数也未参与授衔。这种政策执行的一致性,反映了当时制度设计的系统性和公平性。

从历史发展的宏观视角看,程子华的个案实际上折射出新中国成立初期人才调配的战略需要。在那个特殊时期,国家既需要能征善战的将领保卫国防,也需要懂军事、善管理的干部主持地方建设。程子华丰富的军政经验使他成为支援地方建设的合适人选,这种人事安排体现的是全局考量和战略眼光。

值得注意的是,未获军衔丝毫不减程子华的历史贡献。在社会主义建设时期,他先后在商业部、国家计委等经济部门担任要职,为国家经济发展作出了重要贡献。特别是在三线建设时期,他作为西南三线建设委员会副主任,为改善国家工业布局、加强战备付出了巨大心血。这些成就证明,革命者的价值不仅体现在军衔等级上,更体现在对国家和人民的实际贡献中。

程子华主持建设攀枝花

尤其是在西南三线建设,程子华同志居功甚伟,几乎凭借双手搓出了西南钢城。上世纪六十年代,在接受党中央的重托之后,程子华深感责任重大,立即赶赴大西南,召集有关同志和专家,着手筹建工作。他带领大家,克服种种困难,历时一个多月,全面考察了攀枝花、乐山、西昌等十八个候选厂址实地,研究比较后,选出两个地点,即攀枝花和乐山。毛主席听了两种意见的汇报后,选定了攀枝花。

之后,程子华带领广大专家、知识分子、士兵和工人,开始规划和建设,1970年攀枝花钢铁厂炼出了第一炉铁,1971年炼出了第一炉钢,1972年轧出了钢坯,1974年产出了钢材。就这样,硬是在蜀南荒野里,建设了一座钢铁大城。

攀枝花钢厂建设

回望这段历史,程子华未授衔的现象给我们以深刻启示:在评价历史人物时,应当避免简单以荣誉头衔论英雄,而要全面考察其一生的实际贡献。军衔制度本质上是一种激励机制和识别体系,它的设立与实施必须服务于特定历史阶段的现实需要。程子华等老一辈革命家不计名利、甘当革命螺丝钉的精神品格,正是中国共产党人初心使命的生动体现。

今天,当我们缅怀革命先辈时,既要看到授衔将帅们的卓越功勋,也要记住那些像程子华一样在不同战线默默奉献的无名英雄。历史公正地记录着每个人的贡献,而这种贡献的价值,绝不会因是否获得某种荣誉称号而有所增减。这或许就是程子华未参与授衔这一历史现象留给后人最宝贵的精神财富。

评论列表