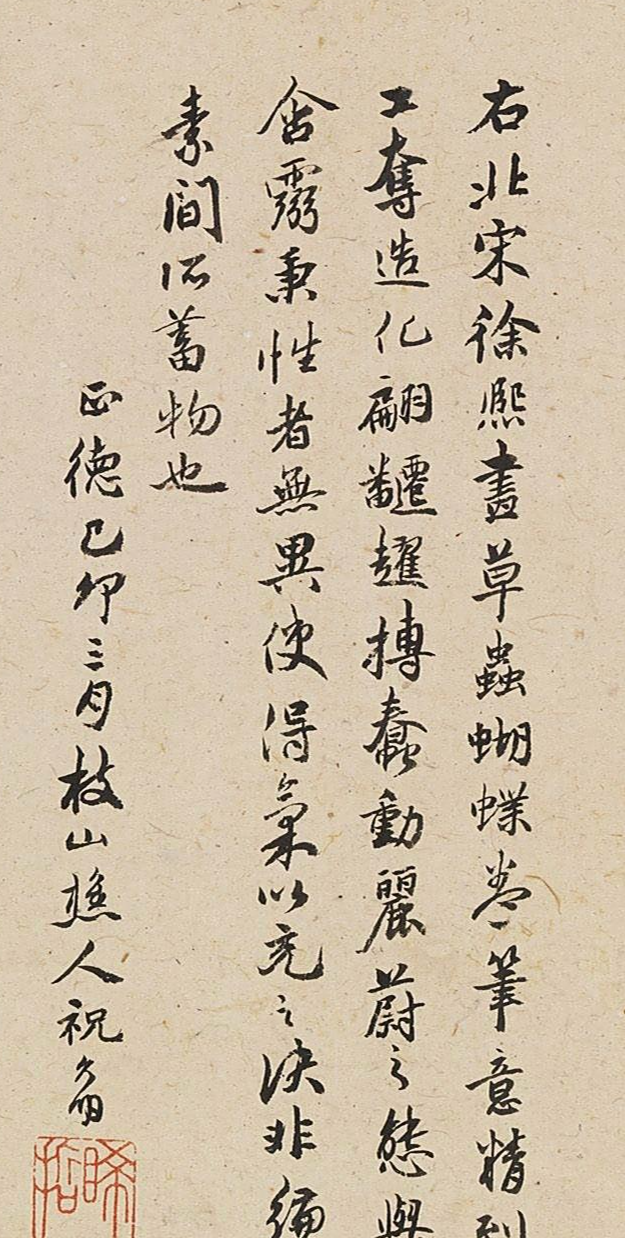

好嘞,您要是对书法感兴趣,尤其是行书,那咱们今天可算捞着宝贝聊了。咱不提祝允明是谁,也不讲这画卷背后有啥故事,就单刀直入,纯粹唠唠他在这幅《跋徐熙花卉草虫卷》上行书写的字,那笔法,那感觉,绝对能让你对“写字”这事儿,有个全新的认识。你可能觉得,行书嘛,不就是比楷书草一点儿,比草书规矩点儿吗?但看完祝允明的这份手迹,你肯定会拍大腿:原来行书的门道,这么深!咱们看字,第一眼感觉往往是“整体气势”。祝允明这卷行书,给你的第一印象可能就是“畅快”,像一股活水,哗啦啦地流下来,没有半点磕巴。但你要是静下心,凑近了细品,就会发现这“畅快”背后,藏着极其精密的“节奏感”。他可不是一路猛冲到底,那不成开快车了嘛。他的用笔,是有快有慢,有轻有重的。比如,一个字里面,起笔的那一下,他可能稍微蓄一下力,显得沉着,然后行笔的过程中,根据笔画的走向和连贯的需要,速度自然加快,到了转折或者出锋的地方,又是干净利落,或者微微一顿。这就好比唱歌,有高音有低音,有长拍有短拍,这才好听。你要是写字也能找到这种内在的节奏,而不是一个速度“画”出来,那字立刻就能“活”起来。光有节奏还不够,笔下的线条得有“质量”。这就得说到用笔的另一个关键了:“提按”。提,就是把笔轻轻提起,让线条变细、变飘逸;按,就是把笔按下些,让线条变粗、变沉稳。祝允明把这“提按”玩儿得是出神入化。你仔细看他这笔画的粗细变化,非常自然,绝不是故意抖出来的。该使劲的地方,比如一个主笔画的中间或者转折处,他力透纸背,线条饱满圆润,像根结实的钢丝,充满了弹性;该轻盈的地方,比如笔画之间的连带或者一些出锋,他又能轻轻提起,细若游丝却又不飘忽,依然带着力道。这种粗细、轻重的强烈对比,就让字充满了张力,看着特别“带劲儿”。你临帖的时候,别光描摹外形,多去体会他哪里“按”下去了,哪里“提”起来了,这才是核心。说到行书,绕不开的就是“连”与“断”的处理。字和字之间,笔画和笔画之间,怎么连,怎么断,这里面学问大了。祝允明在这方面是个高手。他并不是每个字都非得用明显的丝线连着,那样会显得琐碎。他更多用的是“笔断意连”。就是表面上两个笔画或者两个字是分开的,但你看那笔势,那走向,气韵是贯通在一起的,你的眼神会不由自主地顺着那个无形的轨迹看过去。有时候,他会用非常纤细而果断的游丝把几个字一气呵成地连起来,这笔法叫“牵丝”,这需要极好的控笔能力,因为牵丝不能弱,不能虚,它也得是笔画的一部分,有力量感。这种有连有断,虚实相生的处理,让整篇字看起来既连贯一气,又空灵透气,不憋闷。咱们再拔高一点儿看,不说单个字了,看整篇的“布局”,也就是章法。这篇跋文的章法,看似随意自然,字大大小小,行款也略有些歪斜,不像打印出来那么整齐划一。但恰恰是这种“不齐”,构成了一种天然的美感,这叫“参差错落”。他通过字的大小、疏密、正侧(就是有的字端正,有的字稍微有点儿歪)的变化,来制造一种视觉上的平衡和动感。你感觉它“歪”了,但整体看却又非常稳。这种能力,是建立在极其娴熟的单字书写功底和对全局掌控能力之上的。我们平时写字,总追求一排对齐,像站军姿,虽然整齐,但少了点儿艺术趣味。看看古人这种章法,是不是能给你一些启发?写字,有时候也得“放松”点儿,找找那种自然的韵律。聊了这么多关于用笔、节奏、连断和章法的门道,你可能觉得有点复杂,心里琢磨:这得练多少年啊?别急,好东西都不是一蹴而就的。对于想学习祝允明行书的朋友,我给您个实在的建议:您刚开始临摹的时候,先别贪多求快,盯着几个有代表性的字,反复琢磨、模仿。重点感受他下笔的那种“果断”和“干脆”,以及笔画中间那种饱满的“力道”。可以先忽略那些细小的牵丝,先把主笔画的起、行、收做扎实了。等手上有了些感觉,再慢慢去尝试体会他字里行间那种流动的节奏和气息。记住,写字是手上的功夫,得多练;但更是眼上的功夫,得多看、多琢磨。您把这卷字帖常放手边,没事就翻翻,看的多了,那种感觉自然就慢慢印在心里了。

#书法# #祝允明行书全集祝允明跋文解析#