当你的良知在系统性的不公面前颤抖,当个人的力量在时代的洪流中显得微不足道,你会选择沉默还是呐喊?公元759年,杜甫在安史之乱的废墟中穿行,目睹“子孙阵亡尽”的惨剧,写下《三吏》《三别》这组血泪诗篇。这位落魄诗人用颤抖的笔触记录下石壕村夜捉老妇、新婚次日丈夫被迫出征的撕裂场景,完成了一场对人性底线的悲壮守护——在集体癫狂的时代,保持清醒本身就是一种反抗。

一、历史现场:从“安史之乱”到“诗史”诞生

据《旧唐书·杜甫传》记载,乾元二年(759年)唐军相州兵败后,杜甫从洛阳回华州途中所见所闻构成创作背景:

社会崩塌的连锁反应

府兵制崩溃导致“抓壮丁”成常态,《新安吏》中“县小更无丁”折射兵源枯竭

官僚系统异化:《石壕吏》夜捉老妇展现法律伦理的全面沦陷

家庭结构解体:《垂老别》中“老妻卧路啼”见证传统孝道的崩塌

诗人的精神挣扎

儒家士大夫“致君尧舜”理想与“朱门酒肉臭”现实的剧烈冲突

记录者身份带来的道德困境:既不能阻止悲剧,又必须保持见证的诚实

通过诗歌实现“哀而不伤”的情感升华(《毛诗序》的温柔敦厚诗教)

二、诗篇解码:从个体苦难到时代诊断

六首诗构成完整的社会剖面:①权力机制的异化

《石壕吏》揭示行政暴力如何吞噬最后的人伦底线

《潼关吏》展现军事机器对个体生命的漠视

②人性韧性的光辉

《新婚别》中“誓欲随君去”的忠贞超越生死

《无家别》里“存者无消息”的绝望中仍存重建渴望

③历史批判的维度

用“眼枯即见骨”的具象描写突破宏大叙事遮蔽

通过老翁、新妇、老兵等边缘视角解构官方历史话语

三、创作哲学:从“诗史”到“人心”

杜甫的写作实践蕴含深刻方法论:

微观史学的开创:以具体家庭命运折射王朝兴衰,实践《周易》“见微知著”的观察智慧

情感共鸣的构建:通过“夜久语声绝”的细节触发读者具身认知(现代神经科学的镜像神经元原理)

道德共同体的召唤:用“白水暮东流”的意象唤醒观者的历史责任感

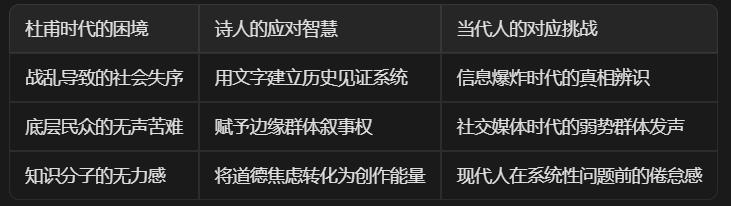

现代社会的镜像对照

杜甫的启示在于:真正的力量不在于改变世界的能力,而在于拒绝遗忘的勇气。当他用“存者且偷生”的冷峻笔触戳破盛世幻象时,实际上践行了《论语》“知其不可而为之”的精神——这种坚持正是现代人对抗虚无主义的利器。

「良知守护」三重修炼

日常见证习惯养成

每天记录一则被主流叙事忽略的微小事实:如外卖员的奔波、社区老人的孤独

突破作用:培养司马迁“通古今之变”的观察力,抵抗记忆麻木

共情能力刻意训练

每周进行一次“角色置换思考”:想象重大社会事件中不同立场者的真实处境

突破作用:激活杜甫“安得广厦千万间”的悲悯情怀,打破认知壁垒

微观行动实践

将道德义愤转化为具体行动:如支持公平贸易产品、参与社区互助

突破作用:实现从“哀民生之多艰”到“吾庐独破受冻死亦足”的升华

这场修炼的本质,是将杜甫的诗史精神转化为现代公民的日常实践。当你能在热搜更迭中记住被遗忘的新闻当事人,在效率至上时代关注弱势群体的生存尊严,便是对“诗圣”最好的传承——不是模仿他的苦难,而是继承他那种“位卑未敢忘忧国”的生命态度。

那些穿越千年的泣血诗行,如今幻化成各种形态的社会良心——记者冒着风险发出的调查报告、志愿者深入灾区的背影、普通人面对不公时的微弱发声。它提醒我们:真正的伟大不是功成名就,而是在黑暗中选择睁眼看世界的勇气。当你能在朋友圈刷屏的狂欢中关注某个消失的弱者,在集体沉默时发出质疑的声音,便是完成了现代版的“三吏三别”——我们终将明白,杜甫留给世界的不是诗歌技巧,而是如何用柔软的心肠对抗坚硬的现实。