你知道吗?

有一种“遗传癌症综合征”,不仅会让一家人接连患上肠癌,还会让女性在30~50岁之间,面临高达60%的子宫内膜癌和10%的卵巢癌风险[1]。它叫 Lynch 综合征(林奇综合征),一个常被忽视、却能通过科学手段“逆天改命”的隐形杀手。

一、Lynch综合征是什么

Lynch综合征是一种遗传性癌症综合征,由错配修复基因(MMR)突变引起,导致DNA修复系统“罢工”,细胞突变堆积,癌症风险飙升。

1.女性最需警惕:子宫内膜癌(EC)风险40~60%[2,3],卵巢癌(OC)风险8~10%[4]。

2.发病年龄早:比普通人早10~20年,甚至30岁就可能患癌[5]。

3.家族聚集:一家几代人都可能中招,尤其是肠癌、子宫内膜癌、卵巢癌。

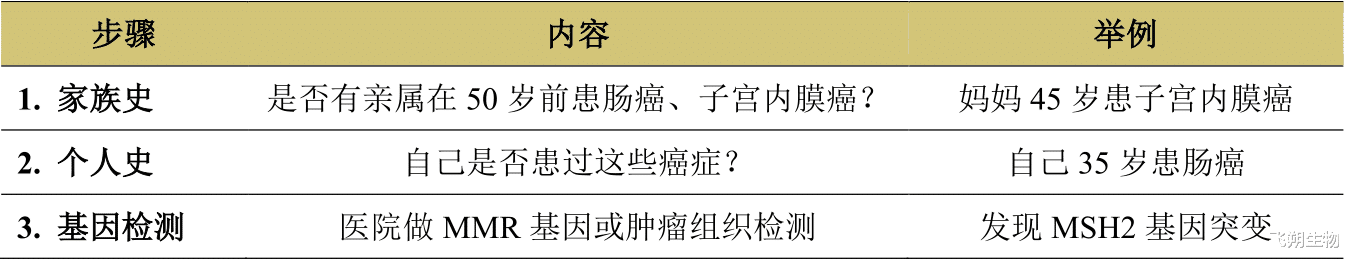

二、如何发现自己是不是携带者

三步自查法

建议:所有50岁前的子宫内膜癌或肠癌患者,都应做Lynch筛查,哪怕家族无人患病。

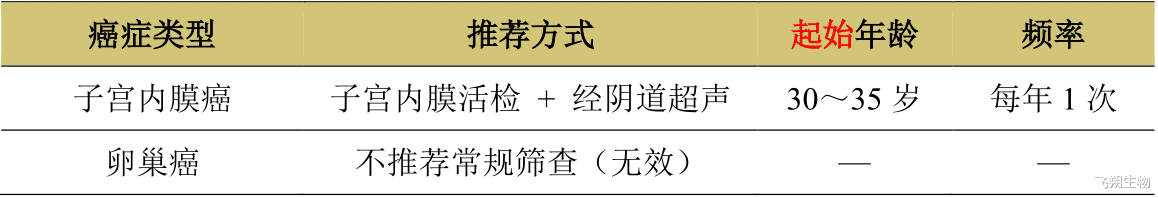

三、如何科学预防妇科癌症

1.Surveillance(监测):早发现。

重点-敲黑板:

1)子宫内膜活检比超声更准,别怕疼,3分钟搞定。

2)异常出血(月经间期、绝经后出血)=立即就医,别拖!

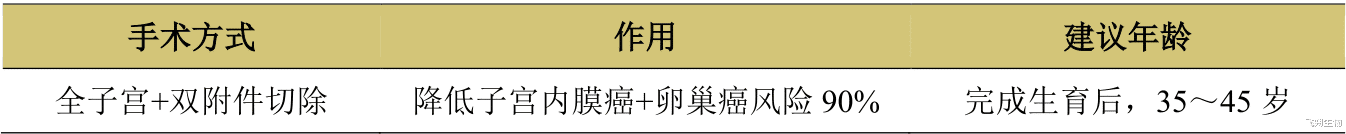

2.Risk-reducing surgery(预防性手术):一劳永逸。

*35-40岁(ESGO指南)或40-45岁(Mallorca指南)

注意:

1.手术不影响性生活,但会提前绝经,医生会评估是否需激素替代治疗缓解更年期症状。

2.如果暂时不想手术,可先切除输卵管(salpingectomy),降低部分风险。

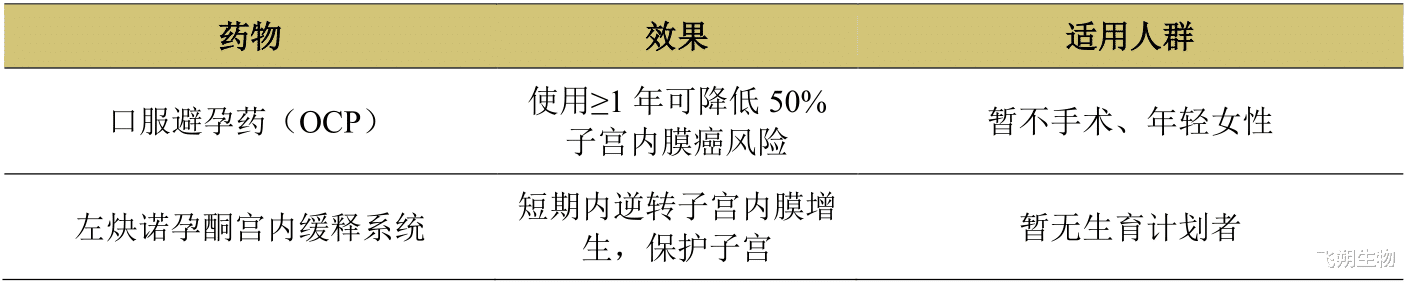

3.Chemo-prevention(药物预防):不吃药的女生也该知道。

4.Life style(生活方式):人人都能做。

减肥:独立危险因素,BMI每增加5,子宫内膜癌风险增加50%。

运动:每周150分钟中等强度运动,降低风险30%。

戒烟:吸烟会叠加基因突变风险。

四、如果已经患癌,怎么办

✅生育力保护治疗(只适用于早期)。

条件:年龄<40岁、癌症局限在子宫内膜、无转移、强烈想生孩子。

方法:大剂量孕激素+每3~6个月复查活检。

成功率:完全缓解率76%,但复发率20~30%,需密切监测。

⚠️Lynch患者复发率更高,生育后建议尽快手术。

✅晚期/复发癌:免疫治疗(帕博利珠单抗、多塔利单抗)带来曙光[13-17]。

用于MMR缺陷型子宫内膜癌,客观缓解率40~50%,2年生存率提升至80%以上。

⚠️治疗需警惕:林奇综合征患者复发率高达20-100%,需密切监测!

五、写给每一位Lynch女性的三句话

1.你不是注定要患癌——科学手段可以大幅降低风险。

2.你不是一个人在战斗——遗传门诊、妇科肿瘤科、心理支持都在你身边。

3.你不是被动等待——从今天开始,主动监测、主动咨询、主动决策。

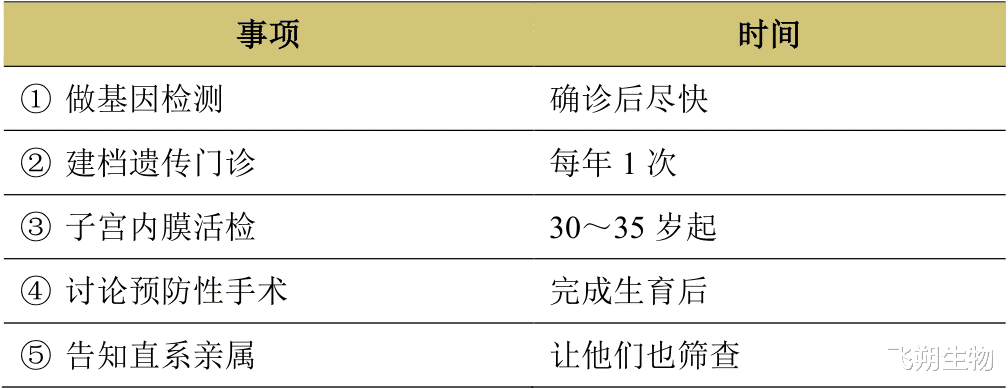

实用清单:Lynch女性必做的5件事。

六、结语

Lynch综合征不是“命运的诅咒”,而是一份“生命的预警”。越早知道,越早行动,就越能掌握主动权。

1.基因检测是防线起点:有家族史/早发癌症者应检测。

2.预防优于治疗:完成生育后积极考虑手术。

3.个体化方案:如依基因突变类型(MSH6m卵巢癌风险达33%)定制计划[18]。

请把这篇文章转给每一个需要它的女性,别让沉默的基因,决定她的未来。

参考文献

[1] Front Oncol. 2025 Mar 12;15:1563022.

[2] Cancer Control.(2009) 16:14–22.

[3] JAMA.(2011) 305:2304-10.

[4] Int J Gynecol Cancer.(2022) 32:646-55.

[5] Hered Cancer Clin Pract. (2009) 7(1):17.

[6] Obstet Gynecol. 2015

[7] Jun;125(6):1538-1543.

[8] www.nice.org.uk/guidance/dg42

[9] Gut.(2013) 62:812–23.

[10] https://www.nccn.org/guidelines/category_1

[11] Genet Med. (2019) 21:2390–400.

[12] Int J Gynecol Cancer.(2021) 31:12-39.

[13] J Clin Oncol. (2020) 38:1–10.

[14] J Clin Oncol. (2022) 40(7):752–61.

[15] N Engl J Med. (2023) 388:2159–70.

[16] JAMA Oncol. (2020) 6:1766–72.

[17] N Engl J Med. (2023) 388:2145–58.

[18] Mol Clin Oncol. (2014) 2:909–16.

声明:本文仅用于分享,如涉及版权等问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正,谢谢!