信仰不止宗教一种:别让仪式感,窄化了精神的内核

提及“信仰”,多数人会条件反射关联教堂的十字架、寺庙的香火与经卷的字句,仿佛信仰天生包裹着宗教外衣——剥离教义、仪式与神职指引,便成了无家可归的“游魂”。这种将“信仰”与“宗教信仰”粗暴画等号的认知,看似是对信仰的敬畏,实则是对其本质的窄化与误解:宗教信仰只是信仰的“一种形态”,是被教义规范、仪式承载的“制度化信仰”;而真正的信仰,是人类精神世界对“终极价值”的本能追寻——它可以是对真善美的执着、对理想的坚守、对生命意义的笃定,与宗教无关,却比任何仪式更贴近信仰内核。将二者等同,不仅矮化了信仰的广度,更遮蔽了生活中朴素却坚定的精神力量,这份荒谬,本质是对“人为何需要信仰”的根本误读。

一、信仰的本质是“意义锚点”,宗教只是“答案之一”

人需要信仰,根源在于人类是“追问意义的动物”。从降生起,我们便不自觉探寻:我为何活着?什么值得拼尽全力?什么比生命更重要?这些终极问题无标准答案,而信仰,就是每个人为自己找到的“答案”——它像船底的锚,能在世俗浪潮中稳住心神,在迷茫岔路口定准方向。

宗教信仰给出的答案,以“神性”为核心:基督徒以“追随上帝、践行爱”为意义,穆斯林以“顺从真主、履行五功”为准则,佛教徒以“脱离轮回、追求涅槃”为归宿。这些答案有完整教义体系、严谨行为规范,甚至固定社群组织,是“被建构的信仰”——为信徒提供现成的、无需再追问的意义框架。

但信仰从非宗教的“专利”:

有人以“真理”为信仰:居里夫人在实验室熬四年,从八吨沥青中提炼镭,不为名利,只因坚信“探索自然奥秘,能让人类离真理更近”;陈景润耗尽毕生研究哥德巴赫猜想,哪怕重病缠身也不放弃,源于他信仰“数学之美,是人类智慧的巅峰”。

有人以“善良”为信仰:王顺友在川藏线送信二十年,翻雪山、过溜索,哪怕收入微薄、险象环生,从未误过一次信,只因他坚信“帮人把信送到,就是对别人最大的负责”;食堂阿姨每天给流浪猫留一碗饭,不为称赞,只信仰“每个生命都该被温柔对待”。

这些人没有宗教仪式、教义束缚,却有着比许多“信教者”更坚定的信仰——他们的信仰不来自外界灌输,而是从内心生长出的、对“意义本身”的坚信。将信仰等同于宗教信仰,如同把“水果”等同于“苹果”,无视橘子、葡萄、香蕉的存在,本质是对“信仰多样性”的否定,更是对人类精神世界丰富性的漠视。

二、等同的荒谬:错把“容器”当“内核”,误将“形式”认“本质”

宗教与信仰的关系,从来是“容器”与“内核”:宗教是承载信仰的“容器”,教义是解释信仰的“语言”,仪式是强化信仰的“方式”;而信仰的内核,是对“终极价值”的坚守——没有内核,再华丽的容器也只是空壳;没有容器,内核仍可在其他载体中发光。

遗憾的是,许多人颠倒了二者的逻辑:

看到有人吃素,便断言“他信佛”;看到有人行善,便追问“你信什么教”;看到有人坚守原则,便调侃“你这是信了‘圣母教’吧”——仿佛所有非功利行为,都必须有宗教“出处”,否则就是“不可理喻”。

却忽略了核心:不是“信教才拥有信仰”,而是“有了信仰,才可能选择用宗教的方式表达”。就像“爱人如己”,基督徒说“这是上帝的教诲”,儒家信徒说“这是仁者爱人”,无神论者说“这是做人的本分”——表达方式不同,内核却是一致的信仰。

更可怕的是,这种等同还会催生偏见:“没有宗教,就是没有信仰”。于是,不信教却坚守良知的人被贴“无信仰者”标签,平凡岗位上默默奉献的人被视为“没追求”,用一生践行理想的人被嘲笑“太天真”。可恰恰是这些被忽视的人,支撑着社会的温度与底线:父母为孩子遮风挡雨,是信仰“责任”;教师为学生呕心沥血,是信仰“育人”;战士为家国冲锋陷阵,是信仰“忠诚”——这些信仰没有宗教外衣,却比仪式更有力量,被“等同”认知遮蔽,才是最大的可惜。

三、信仰的真正底色:与宗教无关,与“做人的底线”有关

真正的信仰,从不是“高高在上的神坛祭品”,而是“藏在柴米油盐里的做人底色”——它不需要背诵经文、参加仪式,只需要在每一个选择瞬间,守住自己坚信的价值。

袁隆平的信仰,是“让所有人远离饥饿”。他一辈子泡在稻田,顶着烈日、踩着泥水,九十岁高龄仍研究杂交水稻,不是因宗教指引,而是亲眼见过饥饿的苦难,坚信“粮食是人的命,多产一斤,就能多救一个人”。这份信仰没有香火缭绕,却比任何神庙更让人敬畏。张桂梅的信仰,是“让山区女孩走出大山”。她在云南大山办女高,十几年如一日,凌晨五点起床、深夜十二点睡觉,拖着病体四处筹款,只为让贫困女孩有书读——她不信教,却用一生践行“慈悲”与“坚守”,这份信仰没有教义束缚,却比任何经卷更动人。

还有我们身边的普通人:菜市场里不缺斤短两的摊主,是信仰“诚信”;马路上扶起老人的路人,是信仰“善良”;疫情中逆行的志愿者,是信仰“责任”——他们的信仰没有宏大叙事、华丽辞藻,却实实在在让世界变得更好。

反观那些把信仰等同于宗教信仰的人,往往陷入“形式主义陷阱”:执着于“是否信教”,却忽略“是否行善”;纠结于“是否遵守仪式”,却忘记“是否坚守良知”。就像有人天天去教堂,却对邻居的困难视而不见;有人月月去寺庙烧香,却在生意上坑蒙拐骗——他们把宗教当成“心灵避风港”,却忘了信仰的本质是“行动的指南针”。

沃唐卡结语:别让宗教,框住信仰的模样

信仰从不是宗教的“专属品”,而是人类精神世界的“通用语言”——无论信教与否,只要心里有值得坚守的价值、值得追求的意义、值得敬畏的底线,就是有信仰的人。将信仰等同于宗教信仰,不仅是认知荒谬,更是对信仰的矮化:它让信仰从“人人皆可拥有的精神力量”,变成“少数人的专属仪式”;让信仰从“活在日常的行动坚守”,变成“藏在庙堂的遥远符号”。

真正的信仰,无关宗教,只关人心:它可以是对真理的执着,可以是对善良的坚守,可以是对理想的奔赴,甚至可以是对“好好活着”的笃定。重要的是,心里要有一盏灯、一块锚、一份“无论如何都不能放弃”的坚信——这盏灯,不是神坛烛火,而是对生活的热爱;这枚锚,不是经卷字句,而是对良知的坚守;这份坚信,不是神职指引,而是对“成为更好的人”的渴望。

别再把信仰等同于宗教信仰了——信仰的模样从来不止一种。它可以在教堂里,也可以在稻田里;可以在经卷里,也可以在教案里;可以在香火缭绕的寺庙里,更可以在你我平凡却认真的生活里。因为信仰的本质,从来不是“信什么教”,而是“活成什么样”。

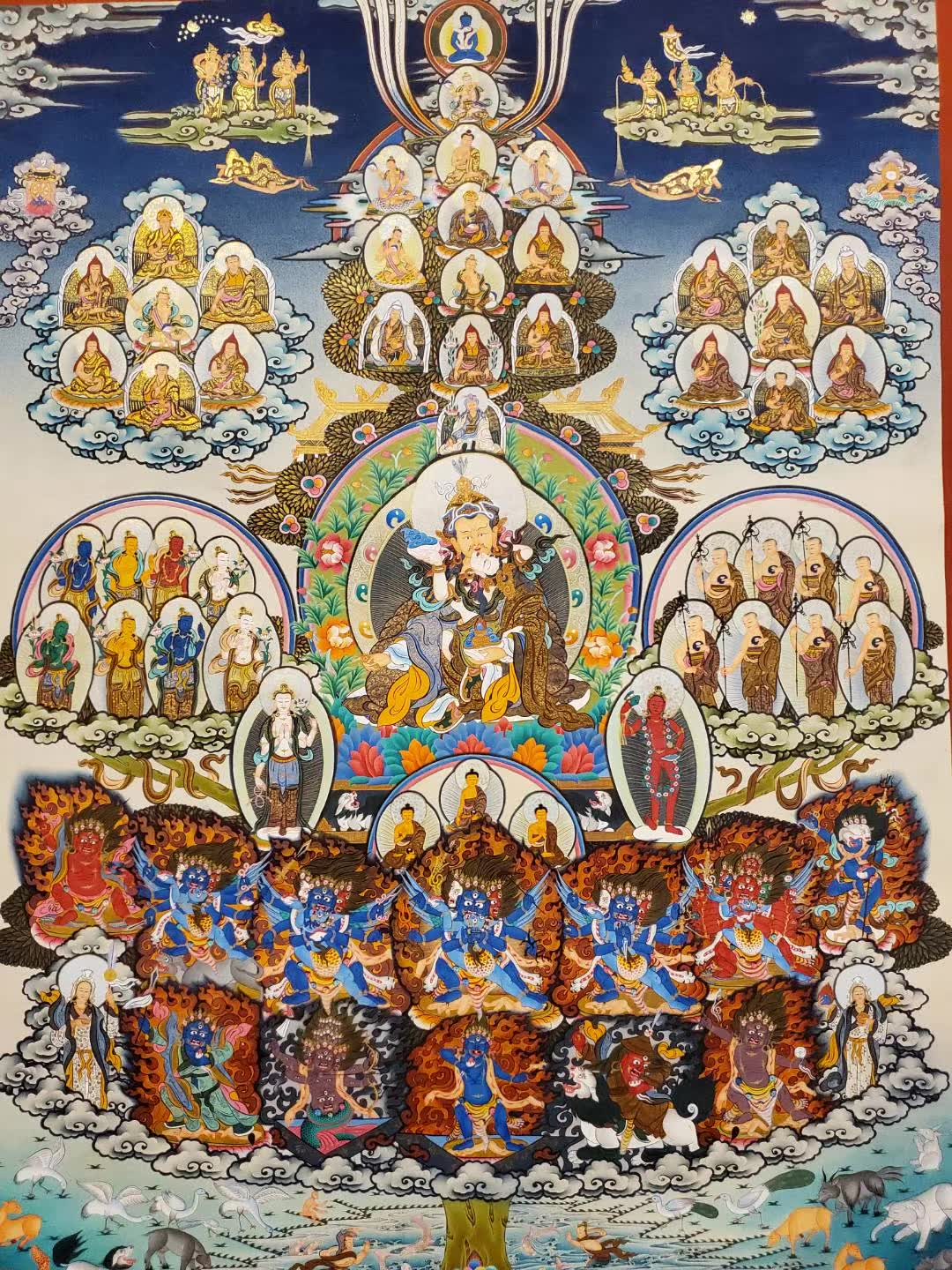

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为155-300337的皈依境唐卡: