为何隋炀帝、武则天都想破局?2000年迁都史藏着中国兴衰密码

前言

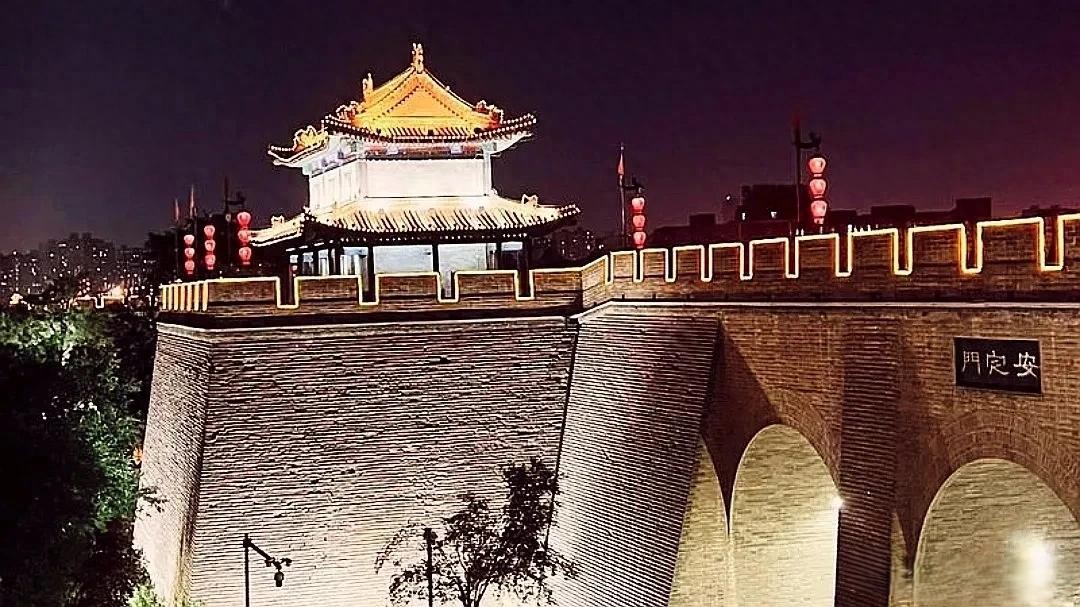

公元前202年,刘邦站在咸阳宫废墟上远眺秦岭,决定将新都定在渭水之南的长安。

那一刻,他不会想到,这座被八水环绕的城市将承载11个王朝的兴衰;

更不会想到,1623年后,明朝皇帝朱棣会站在元大都的城墙上,做出改写中国历史的迁都抉择。

这不是简单的地理位移,而是一场持续两千年的文明演进。

当我们沿着长安到北京的轴线回望,会发现这条线勾勒出中国历史上农耕文明与草原文明的地理分野,更见证了无数探索者在文明交融中的历史尝试。

一、长安:农耕文明的封闭与困局

(一)汉长安的生态困局

公元前202年,刘邦定都长安,看中的是这里四塞之地的险要。

但这座城市从诞生起,就面临水患与盐碱化的双重挑战。

汉代长安城历经八百年开发,至隋唐时地下水污染问题已初现端倪,北宋文献明确记载井水苦涩不能饮。

隋文帝开皇二年(582年)另建新都,正是对汉长安生态危机的无奈回应。

这种困境本质上是农耕文明极致开发的缩影——关中平原虽沃野千里,却因过度依赖单一农业模式,导致生态失衡。

长安如同被圈养在地理牢笼中的文明标本,在封闭中积累着衰落的隐患。

(二)唐长安的致命短板

唐代长安城继承了隋大兴城的辉煌,却难掩其地理局限。

唐中期以后,百万人口的超大规模使渗井排污系统崩溃,地下水硝态氮含量飙升,至晚唐出现水皆咸卤的记载。

安史之乱后,叛军截断运河,《资治通鉴》记载的汴水闭,江淮租赋难达京师,彻底暴露了长安远离经济中心的致命缺陷。

这座曾象征农耕文明巅峰的都城,因深居内陆、远离多元文明交汇带,最终在封闭中走向衰落,印证了单一文明形态难以突破地理边界的历史规律。

(一)隋炀帝的东迁探索

公元605年,隋炀帝杨广站在洛阳应天门上,俯瞰大运河的施工场景。他营建洛阳的初衷是控以三河,固以四塞,水陆通(《隋书·炀帝纪》),试图通过中原枢纽整合南北资源。

但洛阳虽号称天下之中,却仍处于农耕文明腹地,这场迁都更像是在传统地理框架内的有限调整。

大运河的开凿虽短暂盘活了南北经济,却因过度消耗民力引发动荡。隋炀帝的失败证明:在未突破农耕文明基本盘的前提下,单纯的地理位移难以解决深层次的文明困境。

(二)武则天的权力重构

公元684年,武则天迁都洛阳并改名神都,背后是对关陇集团的政治清算。关陇集团的瓦解并非一朝之功——隋文帝通过科举制动摇其根基,隋炀帝以迁都削弱其势力,至武则天诛杀长孙无忌、提拔关东士族,最终终结了这个延续三百年的政治联盟。

但洛阳作为都城的局限性在于:它未能跳出农耕文明的治理逻辑。

当唐朝中后期藩镇割据加剧,洛阳依然无法摆脱对江南漕运的依赖,最终沦为长安的镜像都城,印证了过渡性地理选择的历史局限。

(一)忽必烈的战略远见

1272年,元世祖忽必烈将都城从开平迁至大都(今北京),看中的是这里三条大道交汇的独特区位——蒙古高原、东北平原与华北平原在此衔接,使北京成为控制中原、连接草原的最佳支点。

元大都7.7公里的中轴线(《析津志》记载),将蒙古「斡耳朵」宫帐布局与中原宫城理念结合,标志着中国历史首次出现多元文明共生的都城范式。

这种选择超越了单一农耕文明的局限,为中华文明注入了草原文明的开放基因。

北京的崛起,是草原与农耕文明碰撞的必然结果。

(二)朱棣的守国抉择

1421年,明成祖朱棣迁都北京,提出天子守国门的理念。

《明史·成祖本纪》记载,他认为北京北枕居庸,西峙太行,东连山海,南俯中原,足以控四夷,制天下。

朱棣将元大都中轴线向南延伸至永定门,形成7.8公里的完整轴线,使北京成为世界最长城市轴线的承载者。

这条轴线不仅是地理标志,更是文明融合的象征——北侧的钟鼓楼传承草原计时传统,南端的天坛体现农耕文明的天人观念,二者在中轴线上达成奇妙平衡。北京的崛起,标志着中国文明从单一农耕形态向多元共生的关键转型。

(一)刘邦的务实与局限

刘邦定都长安,是秦地被山带河,四塞以为固(《史记·刘敬叔孙通列传》)与张良关中沃野千里建议的务实选择。

但这种选择也埋下隐患——当唐代关中生态恶化、漕运断绝时,长安的衰落已不可逆转。

刘邦的局限在于:他未能预见农耕文明过度开发的长期风险。

(二)赵匡胤的未竟之梦

976年,宋太祖赵匡胤萌生迁都洛阳的念头,提出欲据山河之胜而去冗兵(《续资治通鉴长编》),却因赵光义在德不在险的劝阻作罢。

北宋最终因强干弱枝政策导致靖康之变,证明单纯依赖道德治国而忽视地理安全的弊端。

赵匡胤的遗憾揭示:文明的存续需要地理屏障与制度建设的双重保障。

(三)洪秀全的地理误判

1853年,洪秀全定都南京,试图以长江天险割据江南。

但南京偏居东南,难以控制北方局势,太平天国最终在内讧与清军围困中覆灭。

在中国,凡以南京为都城者,多为偏安政权,难成大一统基业。

从长安到北京,这条轴线记录的不是文明的割裂,而是中华文明在地理约束下的自我突破。长安代表农耕文明的封闭与巅峰,北京象征多元文明的开放与融合,两者共同构成中国历史的双面镜——前者映照出单一文明的局限,后者展现出文明交融的生命力。

地理为历史提供舞台,而人类在舞台上的创造才是文明的本质。

从刘邦到朱棣,从杨坚到武则天,这些历史探索者的成败启示我们:真正的文明进步,在于尊重地理规律的同时,以开放心态拥抱多元融合。

今天的北京中轴线已入选世界遗产,它不仅是古代都城的空间见证,更是中华文明兼容并蓄的精神象征——从长安到北京的千年迁徙,最终凝结为一句话:唯有开放交融,方能生生不息。

金句传播

长安的井水深藏农耕文明的封闭密码,北京的城墙铭刻多元共生的文明智慧。

地理不是文明的牢笼,而是激发创造的命题,从长安到北京的跋涉,正是中国文明的解题过程。#长安##北京##洛阳##开封##南京##刘邦##朱棣##杨坚##洪秀全#