刚入学的新生们注意了!在食堂打饭可别想当然 —— 山东济南某高校的一位大一男生,就因为犯了个 “常识错”,闹了笑话还浪费了粮食。

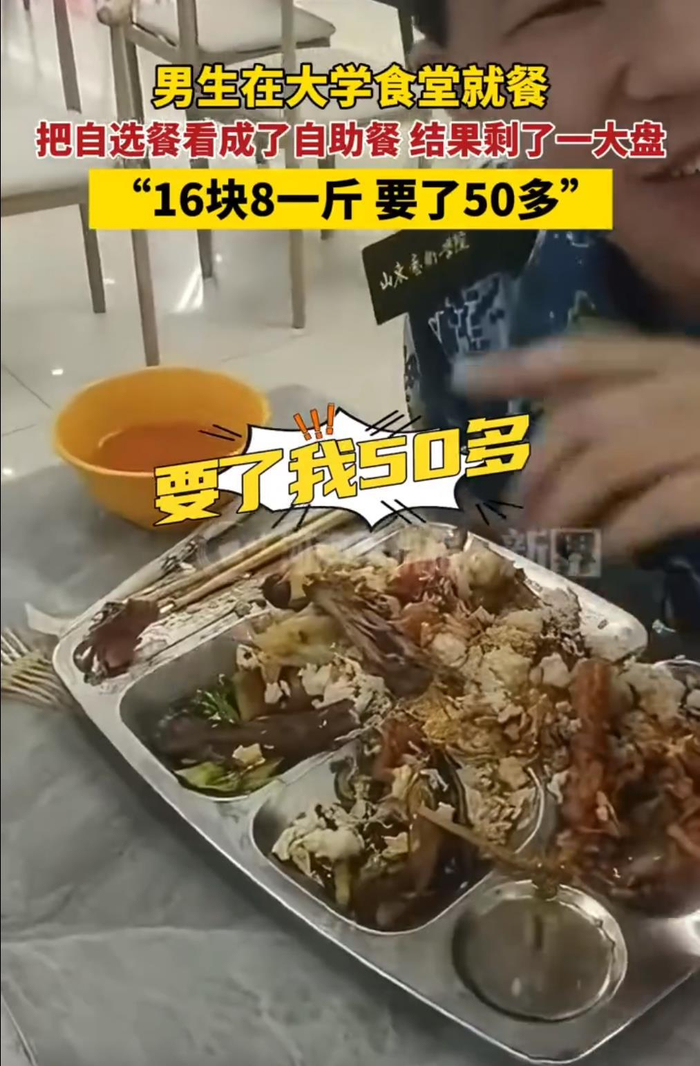

穿著军训服的他,在食堂自选区拿了满满一盘菜:红烧肉、糖醋排骨堆得冒尖,最后称重时傻眼了 ——3.5 斤重,按 16.8 元 / 斤算,要付 58.8 元!更可惜的是,他根本吃不完,最后大半盘菜都被倒进了潲水桶。

不是个例!这些 “自助餐乌龙”,你可能也遇到过

其实,像这位山东新生的情况,在高校食堂里并不少见:

上海体育大学曾有学生,因为食堂标价不清,一顿饭被算成 60 元,最后只能硬着头皮付钱;

湖北某高校的男生,在自选区一口气拿了 15 个鸡蛋,被提醒时还辩解 “我以为随便取”;

还有大三学生误夹了近百元的菜,刷完卡后吐槽 “半个月生活费都要省着花了”。

这些 “乌龙” 看似偶然,背后却藏着一个大问题:高校食堂的粮食浪费,比我们想的更严重。

扎心数据:北京高校一年浪费的粮,能减排 20 万吨碳

咱们简单算笔账:按这个浪费量,北京所有高校一年因浪费产生的二氧化碳,就有 20 万吨 —— 相当于 1.5 万辆汽车开一整年的排放量!而且这些浪费,很多时候都是 “不经意” 造成的:

怕不够吃,多打了菜;

看别人选网红菜,自己也跟风拿,结果不合口味;

像山东新生这样,没看清规则就随便取餐。

但就像网友说的:“就算是真自助餐,也得‘勤拿少取’啊!付了钱不代表能糟践粮食,这是基本规矩。”别只怪学生!食堂和学校,这些事做得还不够

一提到浪费,很多人会说 “学生没素质”,但这事真不能只怪孩子。仔细想想,食堂和学校其实也有责任:

1. 价目牌藏得太隐蔽,学生咋看清?

山东涉事食堂的 “自选称重” 价目牌,被餐台的柱子挡得严严实实,学生站在取餐位根本看不见;上海体大食堂之前还因为 “没明码标价”,被学生集体投诉。

这其实已经不合规了 ——《消费者权益保护法》早就要求,消费规则得明明白白、显眼地提示,不能让学生 “猜”。

2. 节约教育成了 “口号”,没落到实处

《反食品浪费法》明确要求高校得有浪费监督机制,但从山东男生把浪费视频当 “趣事” 发网上的行为来看,节约意识根本没扎根在心里。

反观北京某高校的做法,就特别实在:在取餐区加个 “少拿多次” 的提示牌,再设个 “光盘奖励”(比如送瓶酸奶),结果浪费率从 4.9% 降到了 2.38%。你看,不是学生不听劝,是引导方式得用对!

3 招避开 “食堂坑”!学生、家长、学校都该看看

① 学生:打饭先问 “怎么算钱”,别不好意思

拿餐之前,先看看价目牌,不确定就问食堂阿姨 “这是称重的还是固定价”;

记住 “吃多少拿多少”,就算拿多了也别硬扛 —— 山东食堂阿姨后来就帮男生退了部分菜品,多数食堂都支持 “少量多次取餐”。

② 食堂:别当 “甩手掌柜”,规则讲清楚

价目牌别藏着掖着,放大、放显眼;

高峰期派个人在自选区提醒,比如 “同学,这边是称重计费哦”;

可以学上海体大,设个低价窗口,避免学生因 “怕贵” 而乱拿。

③ 学校:把 “防浪费” 当成新生必修课

开学班会别只讲纪律,也讲讲食堂消费规则,用山东 58.8 元的案例当教材,比贴 100 张标语管用;

搞点 “光盘活动”,比如光盘换积分、积分换生活用品,让节约变成有意义的事。

最后说句心里话

“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦” 这句话,我们从小背到大,但真正的珍惜,其实藏在细节里:是看清价签的那一眼,是少打一勺饭的犹豫,是吃完餐盘里最后一口菜的坚持。

对学生来说,每一分生活费都藏着家长的辛苦;对所有人来说,每一粒粮食都是耗不起的资源。下次在食堂拿起餐盘时,不妨多问一句、多想一秒 —— 别让 “一时大意”,变成浪费的借口。

你在食堂遇到过类似的尴尬吗?或者有什么 “防浪费小技巧”?欢迎在评论区聊聊,也别忘了把这篇文章转给身边的学生,让更多人知道 “节约” 这件事,真的很重要!

评论列表