1937年8月23日,凌晨,上海。

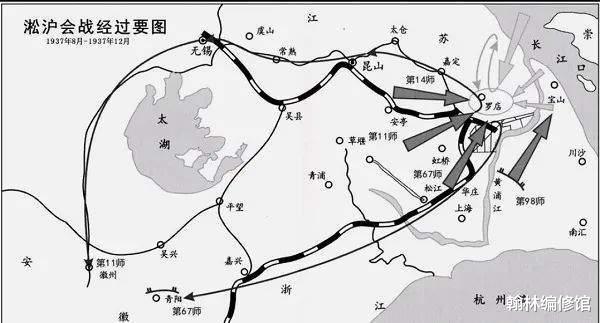

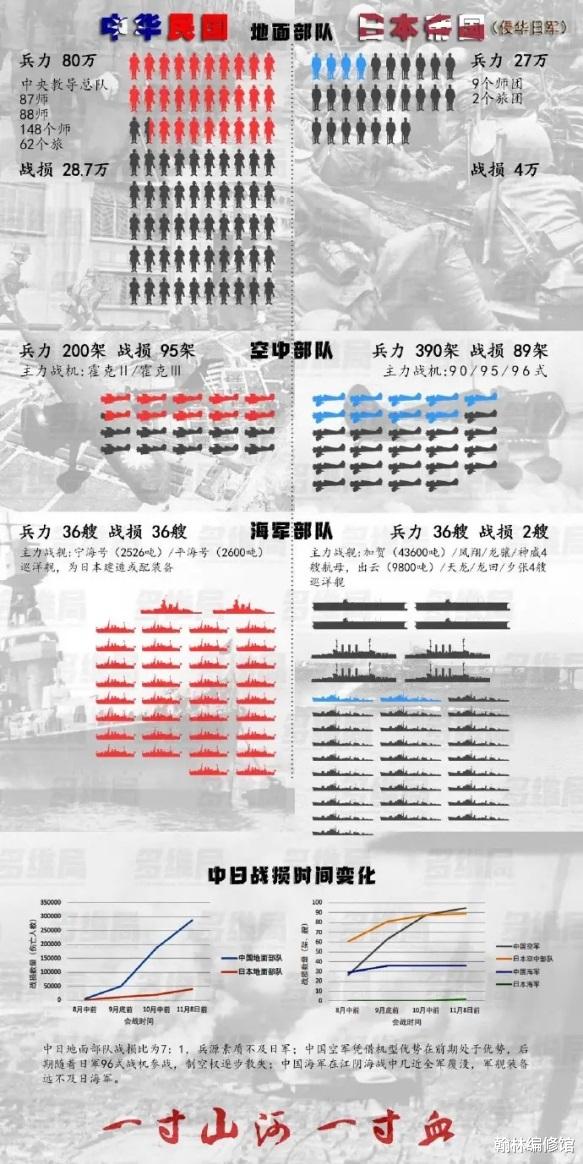

小日子第三、第十一师团在31艘战舰与4艘航母的掩护下,扑向长江南岸,企图一举占领上海,掌控我方经济命脉。

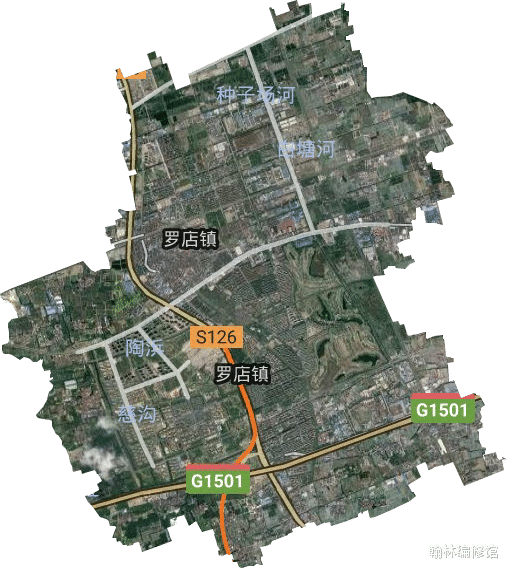

为守住上海,我军决定以北部的“罗店”小镇为据点,阻击敌军。

这座仅三平方公里的江南小镇,因扼守沪太公路枢纽、连接吴淞与嘉定的战略地位,成为敌我双方必争的“咽喉要塞”。

敌我先后投入十多万兵力,使罗店争夺战成为淞沪会战中最为惨烈的战斗。

一、战略要冲:罗店为何成为“绞肉机”?

罗店位于上海北部,虽面积狭小,却是连接吴淞、宝山、嘉定的交通枢纽。

对敌军而言,占领罗店可沿浏河公路西进,绕至我军侧后,切断上海与南京的联系,实现对淞沪战场的战略包围。

对我军而言,守住罗店就能堵住日军迂回通道,保障前线数十万大军的补给线。

敌军上海派遣军司令松井石根,在作战地图上将罗店重重圈画,称其为“切断京沪铁路的致命锁钥”。

历史在此刻显出残酷的偶然性:当敌军第十一师团1万余人从川沙狮子营登陆时,我方守军第十五集团军尚未完成布防,仅以561人死守川沙口。

若第56师能提前6小时抵达,淞沪战局或将改写。

但命运没有假设,8月24日拂晓,敌军凭借舰炮与飞机掩护攻占罗店镇中心,我军第11师立即组织反攻。

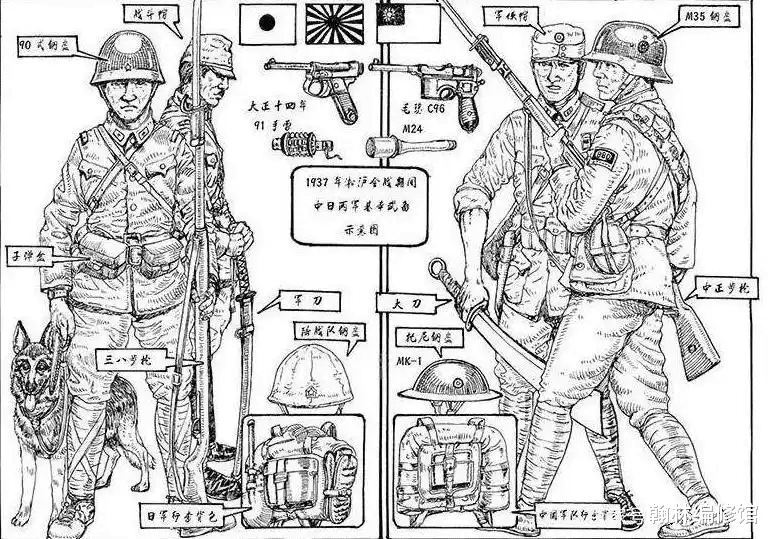

第11师是我军嫡系精锐主力部队之一,德式训练,战斗力极强。

面对数倍敌人,第11师以营为单位发起白刃冲锋,至28日,双方在镇内反复易手5次,镇内房屋全被炸毁,化作一片焦土。

二、血肉绞杀:37天的拉锯与牺牲

罗店争夺战的核心特征是“反复争夺、寸土必拼”。敌军采取“三步攻击法”:

先以飞机轰炸扫射,观测气球指示炮兵狂轰;再发射烟幕弹蒙蔽守军视线;最后步兵与战车协同推进,炮兵延伸攻击阻绝增援。

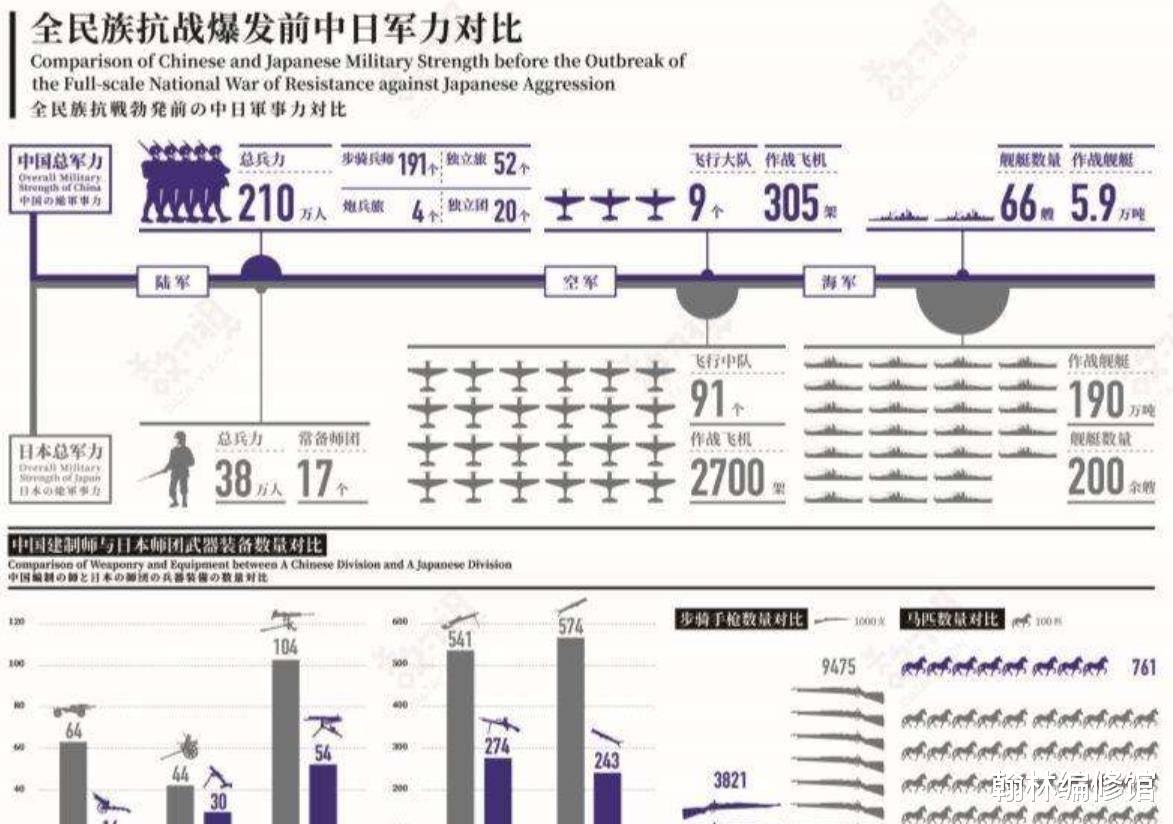

我军因整体战术策略、武装水平较敌军有较大差距,只能以夜战、近战消耗敌军。

反攻、袭扰、运输,甚至修筑工事都只能等到夜晚敌炮火暂停时。

往往是白天阵地丢失,黑夜一到就发起逆袭,但天明后敌军飞机、大炮又开始发威,只能停止进攻。

这种“人肉拉锯”导致中国军队始终处于被动,每小时都有整连整营的部队被打残。

战斗过程极其惨烈,以第67师201旅为例,旅长蔡炳炎亲率敢死队突袭敌军炮兵阵地。激战中,他向全旅官兵立下军令:“本旅将士,誓与阵地共存亡,前进者生,后退者死!”

战至午后,全旅伤亡殆尽,402团团长李维藩及多数营、连、排长阵亡。

蔡炳炎情急之下率领特务排和1个营杀入敌阵,被敌军子弹贯穿胸部,牺牲前仍高呼“前进!前进!”。

三、历史回响:从焦土到丰碑

罗店争夺战持续37天,我军投入18个团轮番作战,伤亡逾3万人。多国史学及军事研究人员称此役为“血肉磨坊”,其惨烈程度远超凡尔登绞肉机。

我方第十八军军长罗卓英战后巡视战场,发现阵地上“每一寸土地都渗着鲜血,每块砖石都嵌着弹片”。

敌军拥有31艘战舰、4艘航母、300余辆战车和400余架飞机。

而我军重武器严重不足,弹药匮乏,只能用集束手榴弹炸毁日军坦克履带,以血肉之躯填补弹坑。

罗店争夺战虽以我方军队撤离告终,但其战略意义与精神价值远超军事得失:

我军成功拖住敌军,使其半个月内仅推进3公里,彻底粉碎了小日子“三个月灭亡中国”的狂妄计划。

但罗店之战也暴露了我军在装备、兵种协同、战前训练等方面的严重不足。

第十八军67师师长李树森负重伤后,黄维从德国紧急应召归国指挥战斗,凸显了军事现代化与专业化训练的紧迫性。

如今,和平鸽代替了冲锋号,但今日罗店平静的田野下,仍埋藏着当年的弹片与忠骨。

我们吸取当年教训,强国强军,正如九三阅兵所说:打击范围,覆盖全球!

评论列表