摄影、文/朱启荣

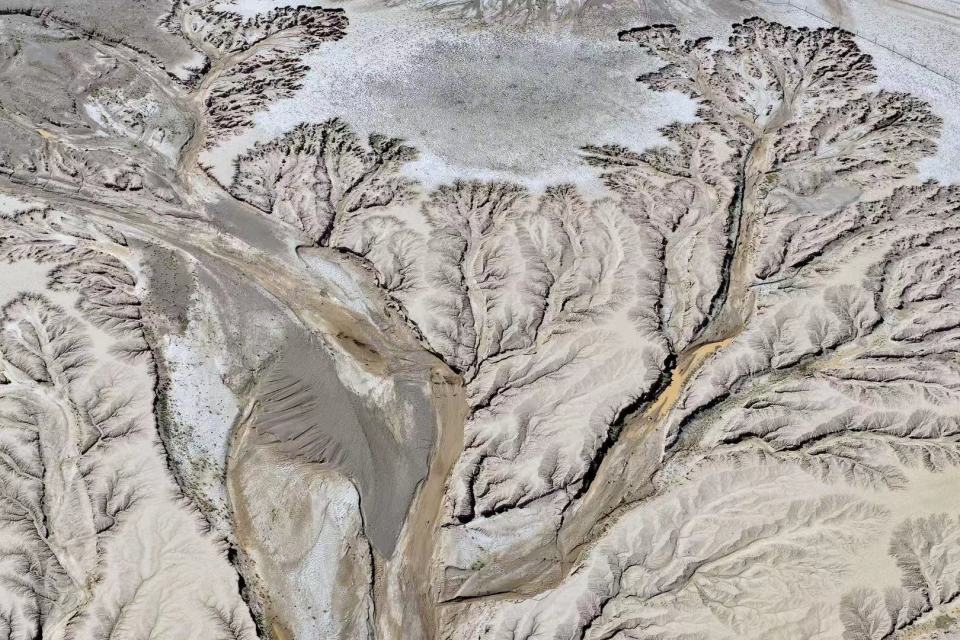

这哪里是树呢?这分明是大地的一道掌纹,一阕泄露了天地奥秘的偈语。我站在这“树”的“根系”尽头,升起无人机,向下俯瞰,一时间竟有些恍惚。脚下是无尽的、苍黄的大地,而那“树”,便以一种决绝的、几乎是悲壮的姿态,从这片苍黄中生长出来。它不是向上,索取天空,而是向下,深深地、执拗地,扎进大地的脏腑里去。那主干,是一道宽阔而深邃的沟壑,两侧的土壁被风打磨得棱角模糊,泛着一种铁锈般的暗红,像是凝固了的、古老的血。无数条枝杈,从那主干上分蘖而出,又自分出更细的脉络,弯弯曲曲,彼此交错,铺展成一片覆盖了整面山坡的、巨大的网状系统。

这静,是活的。我仿佛能听见,亿万年前,那创世之初的喧嚣。那时,这里定然不是这般模样。我想象着,曾有滔天的洪水,或是绵绵的冰川融水,自高处奔涌而下。它们不是温柔的溪流,而是大地的开凿者,是冷酷的雕刻刀。那水流,没有预设的轨迹,只凭着一种内在的、盲目的力,在这片新生的、柔软的土地上,寻找着自己的道路。每一滴水的选择,都是偶然;千万个偶然累积起来,便成了这必然的、宏伟的图样。它们冲刷,切割,带走细小的泥沙,留下坚硬的砾石。日复一日,年复一年,一道浅痕成了深沟,一次偏折成了枝杈。这整个浩大的工程,没有图纸,没有匠人,只有时间,那最富有也最冷酷的“君王”,用无尽的耐心,完成了这幅杰作。

这思绪,像一只鸟,飞得高了,便落不下来。我们从这儿——西藏改则的“大地之树”,忽然想到了那些江南水乡,真正的、绿意盎然的榕树。它们有着华盖般的树冠,郁郁葱葱,垂下的气根,又成了新的树干,荫庇着一方水土,见证着人间的烟火与温情。那是属于人的树,是喧闹的、充满生机的。而眼前的这一棵,它是属于神,属于宇宙的。它没有一片叶子,不提供一丝荫凉,它的生命,是一种抽象的、哲学意义上的生命。它不讲述缠绵的故事,只昭示冰冷的法则。它是大地的另一面,是洪荒时代遗落在此的一个沉默的见证。

我手持无人机遥控蹲下身,摸了摸脚下的土,粗糙、干燥,带着一种彻骨的凉意。在这片连最坚韧的棘草都难以生存的土地上,这棵“树”却以另一种方式,获得了永生。它不需要阳光,不需要雨水,它自身就是历史,就是法则。

人类的文明,何尝不也是一棵如此的“树”呢?在时间的荒原上,那些偶然的发现,无心的触碰,一次次战争的洪水,一次次融合的支流,也在历史的版图上,冲刷出蜿蜒的轨迹。有主干,有分枝,有繁盛,有枯竭。有些文明,像深切的峡谷,影响深远;有些,则如细小的支流,昙花一现,便淹没在沙尘之中。我们看着这“大地之树”,仿佛是在俯瞰自身那漫长而曲折的来路,那由无数偶然造就的、看似必然的命运图谱。

我们航拍完这天之杰作,转身走向越野车时,步履竟有些迟缓,仿佛从那“树木”的根系中,伸出了无数看不见的丝线,牵绊着我的脚步。我知道,我带不走它的一沙一石,但那整个的形象,那由荒凉、时间、力量和静默所共同熔铸出的灵魂,已经像一枚印记,沉沉地压在了我的心上。今夜,无论我宿在何方,梦里定然会浮现出这棵没有绿叶的、在大地上无尽生长的巨树,以及那片笼罩着它的、西藏独有的——湛蓝而冷酷的苍穹。

作者简介:朱启荣 中国摄影家协会会员,河北省摄影家协会副秘书长,河北省作家协会会员,资深媒体人。

【来源:燕赵时讯】