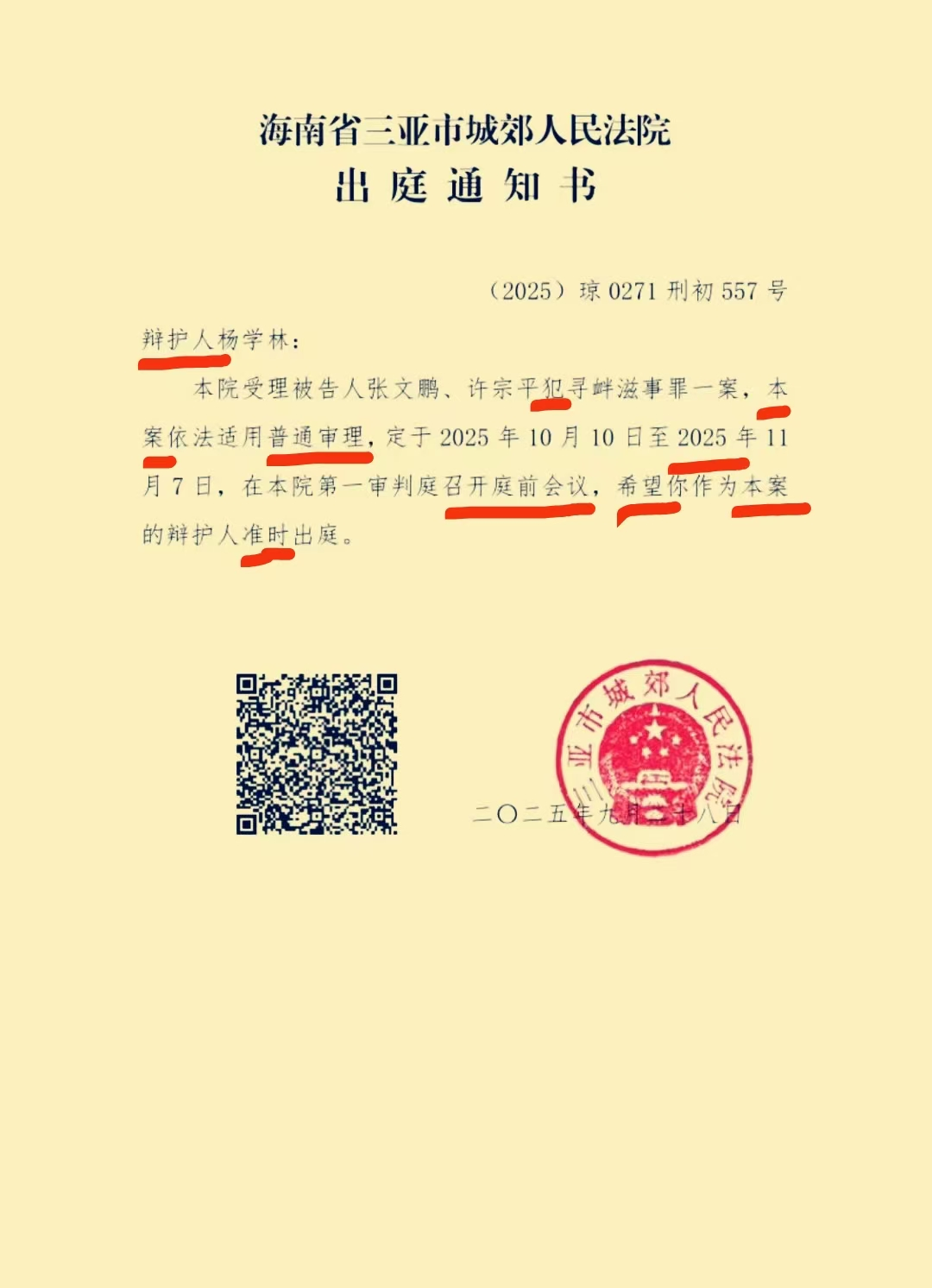

今天,一份来自海南省三亚市城郊法院的《出庭通知书》在法律圈引发关注。这份编号为(2025)琼0271刑初557号的通知书,在不足百字的正文中竟存在多处值得商榷的表述。我梳理了一下,觉得9处地方值得修改(有些意见可能很个人化)。现分享出来就教于法律同仁。

一、文书内容的具体修改意见及理由

1、 称谓规范化:将“辩护人杨学林”改为“杨学林律师”。原文在抬头列明身份后,正文中又重复“辩护人”身份,略显冗余。修改后既保持尊重,又符合文书简洁要求。

2、表述精准化:将“犯寻衅滋事罪”改为“涉嫌寻衅滋事罪”。法院审理阶段尚未作出有罪判决,使用“犯”字违背“未经审判不得确定有罪”的刑事诉讼基本原则。

3、主语别搞错:“本案依法……审理”,应为“本院依法……审理”,“本院”二字可从前省略,直接删除。

4、术语专业化:将“适用普通审理”改为“适用普通程序审理”。前者属生造词汇,后者才是准确的法律术语,体现程序的严肃性。

5、时间简洁化:将“2025年10月10日至2025年11月7日”改为“2025年10月10日至11月7日”。同一年份的重复表述不符合公文简洁要求。

6、开庭误为庭前会议:一起寻衅滋事案,哪里会开接近1个月的庭前会议呢,“召开庭前会议”可改为“开庭(包括召开庭前会议)”。

7、 用语权威化:将“希望你作为……出庭”改为“通知你作为……出庭”。“希望”一词弱化了司法文书的强制性,“通知”更能体现法律文书的权威性。

8、职责明确化:将“本案的辩护人”改为“张文鹏的辩护人”。在多被告人案件中,明确具体委托关系有助于厘清辩护职责。不少法律人误将被告人的辩护人误为某某案件的辩护人。

9、 要求合理化:删除对“准时”的过度强调。司法文书应注明具体时间,但“准时”与“按时”的微妙差别体现了对律师职业自主权的尊重。

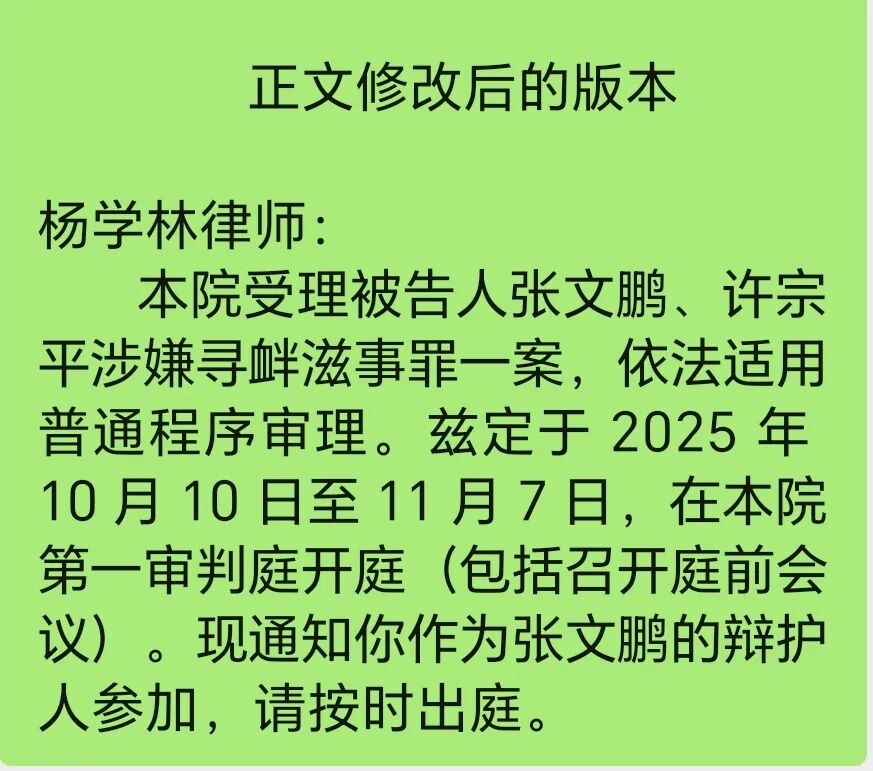

正文修改后的版本见下图:

二、文书瑕疵背后的深层思考

这份通知书犹如一面镜子,折射出当前司法文书制作中存在的共性问题:

首先,“涉嫌”与“犯”的一字之差,暴露出部分司法人员无罪推定理念的淡薄。在刑事判决生效前,任何被告人都应被推定为无罪,这是现代法治的基石。

其次,生造法律术语如“普通审理”,反映出对程序正义的忽视。司法改革强调“以审判为中心”,而审判程序的规范化正是其中要义。

再者,文书用语的选择体现了司法理念的转变。从居高临下的“希望”到平等尊重的“通知”,从强调服从的“准时”到体现互信的“按时”,看似微小的调整,实则是司法文明进步的缩影。

三、司法文书是法治文明的展示窗

《出庭通知书》虽篇幅短小,却是司法机关与诉讼参与人的第一次正式接触,承载着多重功能:既是程序推进的载体,也是司法权威的象征,更是法治文明的展示。

一份表述精准、格式规范的文书,不仅能够确保诉讼程序顺利推进,更能让当事人感受到司法的严谨与公正。反之,瑕疵文书可能损害司法公信力,甚至成为上诉理由。

四、精益求精方能彰显司法公正

《人民法院民事裁判文书制作规范》等文件早已对文书制作提出明确要求,关键在于落实。建议:

1. 建立文书交叉审核机制,利用信息化手段设置文书智能校验;

2. 加强司法人员文书写作培训,特别是对年轻法官助理的传帮带;

3. 将文书质量纳入绩效考核,形成重视文书质量的导向;

4. 借鉴优秀文书评选经验,树立文书质量标杆。

司法公正不仅体现在裁判结果中,也蕴含在每一个司法细节里。期待各级法院能以“工匠精神”对待每一份司法文书,让公平正义在字里行间熠熠生辉。