【©️ 创作声明】

本文是基于公开权威资料的原创深度分析,关键信息均已人工核实。旨在倡导社会正能量,无不良引导。配图部分由真实素材经AI辅助生成。

编辑:如也| 审核:追风

【✍️ 文章摘要】

一边是美国议员警告“中国地沟油威胁”,一边是美联航飞机正烧着它。本文揭示了美国舆论场与产业链的惊人割裂:政治作秀与现实依赖背后,谁在为这场荒诞的闹剧买单?

10月的华盛顿,一场关于国家安全的听证会正在国会山上演。

共和党议员站在话筒前,语气严厉地警告台下:来自中国的废弃食用油正在威胁美国的能源独立和产业安全。

福克斯新闻的主持人配合默契,用中国地沟油入侵这样的标题,把这个议题推向了情绪的高潮。

但就在同一周,美国联合航空公司发布了一则新闻稿,高调宣布将大幅扩大可持续航空燃料的使用规模。

而这种被冠以绿色、环保标签的燃料,它最主要的原料来源,恰恰就是那些议员口中的威胁——中国出口的废弃食用油。

这场景荒诞到让人不知道该笑还是该叹。

一边在国会山义正言辞地警告威胁,一边让自家航空公司的飞机靠着这些原料飞越大西洋。

你很难不怀疑:这位议员下次坐飞机出差时,会不会突然想起自己刚刚在电视上说过的话?

这不是讽刺小说里的情节。这是2025年10月,正在美国真实上演的一出闹剧。

让我们先把这两条平行的时间线拉出来对比一下。

时间线A:舆论场的“恐慌制造”

路透社在10月15日的报道中提到,美国部分政客和媒体近期密集发声。

他们将中国出口的地沟油与食品安全隐患、产业链依赖风险挂钩。

福克斯新闻甚至在黄金时段用地沟油这个在中文语境里极具负面色彩的词汇,来描述这种在国际贸易中完全合法的工业原料。

他们的逻辑很简单:中国出口地沟油 是中国在向美国输出有毒物质。

这种偷换概念的手法,粗糙到让人怀疑他们是故意的。

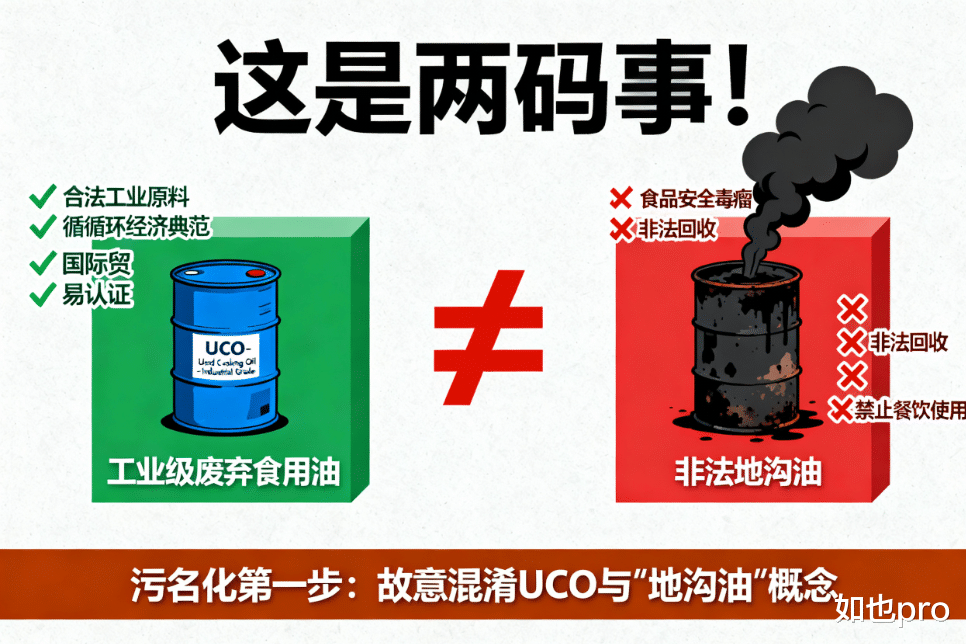

UCO(Used Cooking Oil,废弃食用油)是一种经过严格工业处理、用于生产生物柴油和可持续航空燃料的工业原料。

它跟中国语境里那种非法回收、重新用于餐饮的“地沟油”,完全是两码事。前者是循环经济的典范,后者是食品安全的毒瘤。

但这种区别,在美国的舆论战中被刻意抹去了。

时间线B:产业链的“依赖加深”

而就在舆论场掀起波澜的同时,美国的产业界却在用真金白银为中国的废弃食用油投票。

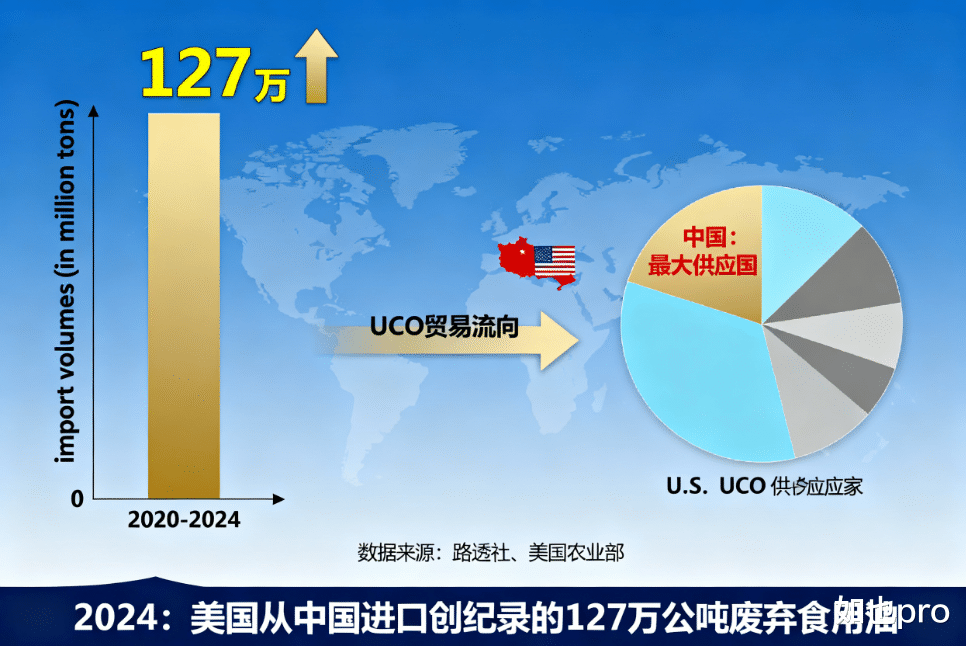

路透社同一篇报道披露了一个惊人的数字:2024年,美国从中国进口了创纪录的127万公吨废弃食用油,中国已经成为美国废弃食用油的最大供应国。

为什么?

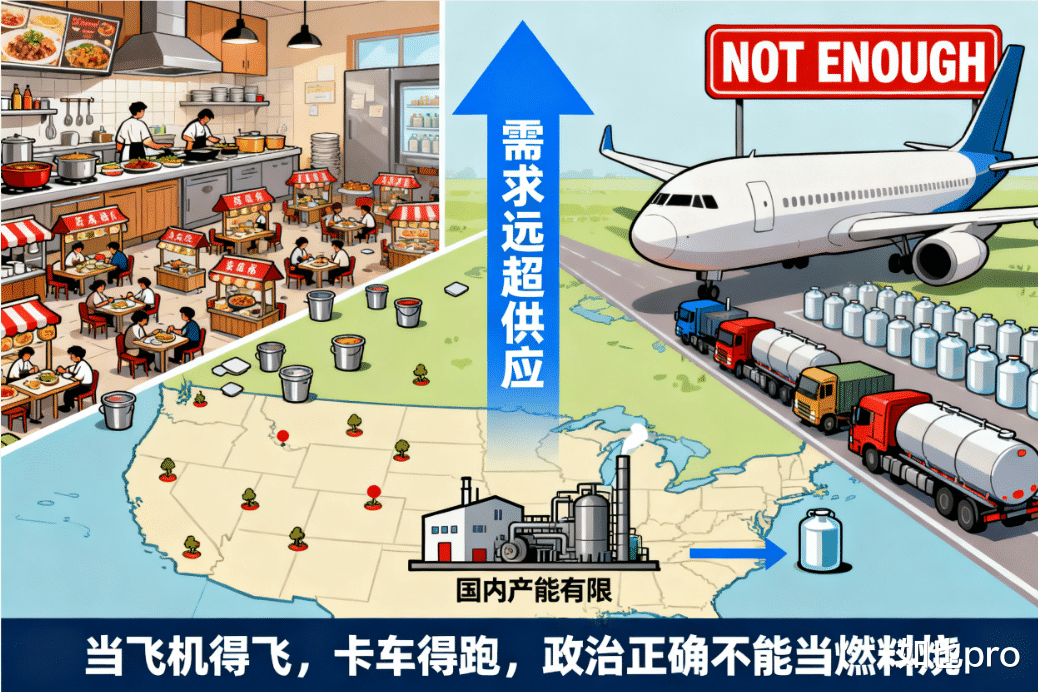

因为美国国内对可再生燃料的需求正在暴涨。

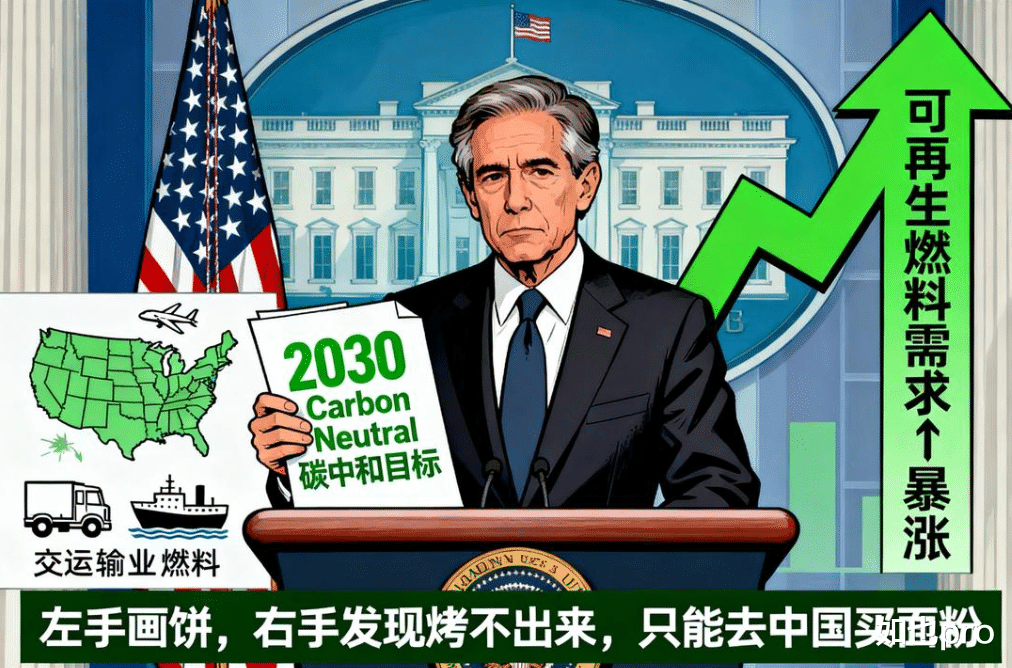

拜登政府为了兑现2030年碳中和的承诺,出台了一系列激进的政策,要求航空公司和运输企业大幅提高生物燃料的使用比例。

而生产这些燃料的核心原料之一,就是废弃食用油。

问题是,美国自己生产不了这么多。

美国农业部的一份报告直言不讳地指出:“美国已经成为中国废弃食用油出口的首要目的地,这是由国内激进的可再生燃料政策驱动的。”

换句话说:美国的政策制定者用左手画了一个大饼,然后发现右手根本烤不出来,只能去中国买面粉。

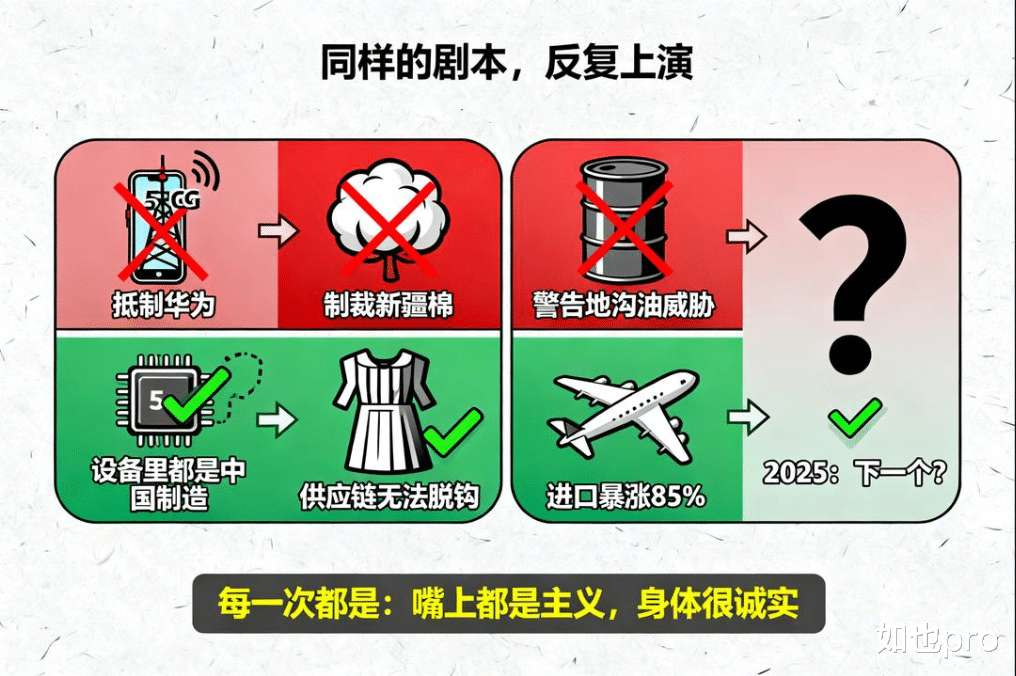

这种“舆论场恐慌”与“产业链依赖”的割裂,不是第一次出现了。

记得几年前,美国政客一边高喊抵制华为5G,一边发现自家运营商的基站设备里,到处都是中国制造的零部件。

一边制裁新疆棉花,一边发现服装供应链根本无法在短期内脱钩。

每一次,都是同样的剧本:嘴上都是主义,身体很诚实。

但这一次的废弃食用油事件,荒诞程度更上一层楼。因为它不仅仅是依赖中国产品,而是一边把中国的产品污名化为威胁,一边大规模采购它来维持自己的绿色转型。

这就好比一个人一边骂邻居家的苹果有毒,一边每天偷偷翻墙去摘几个回来榨汁喝。

有人可能会问:美国为什么不自己生产?或者去其他国家买?

答案很简单:规模、成本、产业链成熟度,中国全占了。

中国是全球最大的食用油消费国之一,每年产生的废弃食用油数量惊人。

更关键的是,中国在过去十年里,已经建立起了一套高度成熟的废弃食用油回收、处理、出口体系。

从餐馆的废油回收,到工业级的提纯加工,再到符合国际标准的出口认证,整个产业链的效率和成本控制,其他国家短期内根本无法复制。

美国能源信息署的数据显示,即使美国国内也在尝试扩大废弃食用油的回收规模,但受限于餐饮业分散、回收体系不完善、处理成本高昂等因素,国内供应远远无法满足需求。

至于去其他国家采购?欧盟自己都不够用,东南亚的产能还在爬坡期。

所以,中国的UCO,不是美国可以选择的供应商之一,而是不得不依赖的核心来源。

这就是为什么,当舆论场在制造恐慌时,产业界却在加速下单。

因为飞机得飞,卡车得跑,政治正确不能当燃料烧。

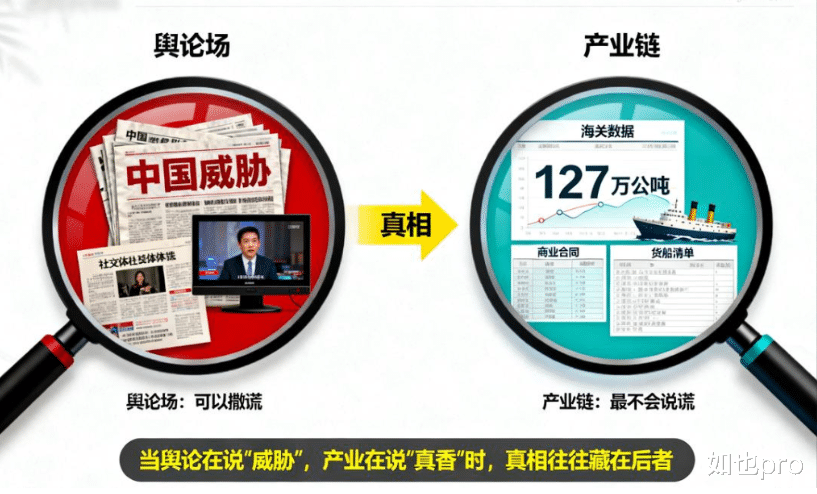

这个案例给我们提供了一个极其有用的分析工具:当你看到一篇让你情绪激动的国际新闻时,别急着下判断,去查查这个领域的产业链新闻。

舆论可以撒谎,数据可以被选择性引用,但产业链是最不会说谎的。

资本和企业的行为,永远遵循最朴素的逻辑:哪里有利润,哪里效率高,钱就往哪里流。

当你看到美国的航空公司在大规模采购中国的UCO时,你就知道,那些关于威胁、依赖风险的警告,要么是无知,要么是表演。

而在绝大多数情况下,是后者。

因为这些政客和媒体很清楚,他们的选民看的是新闻标题,而不是海关的进口数据。

他们也很清楚,制造恐慌比解释真相,更容易收割注意力和选票。

所以他们可以心安理得地在镜头前表演“捍卫国家安全”,然后转身坐上烧着中国地沟油的飞机,飞回他们的选区。

这让我想起了传播学中的一个经典理论:议程设置。

媒体虽然无法直接告诉人们该怎么想,但它可以通过选择报道什么、不报道什么,来影响人们想什么。

当福克斯新闻把“中国废弃食用油”放在黄金时段反复播放时,它成功地让这个议题进入了公众的认知议程。

但议程设置有个致命的前提:它只在信息不对称的情况下有效。

一旦你知道了产业链的真相,一旦你看到了海关的进口数据,这套叙事就会瞬间崩塌。

所以,下次当你看到类似的威胁论时,不妨多问一句:如果真的这么危险,为什么他们还在买?

这一问,往往就能戳破大部分的谎言。

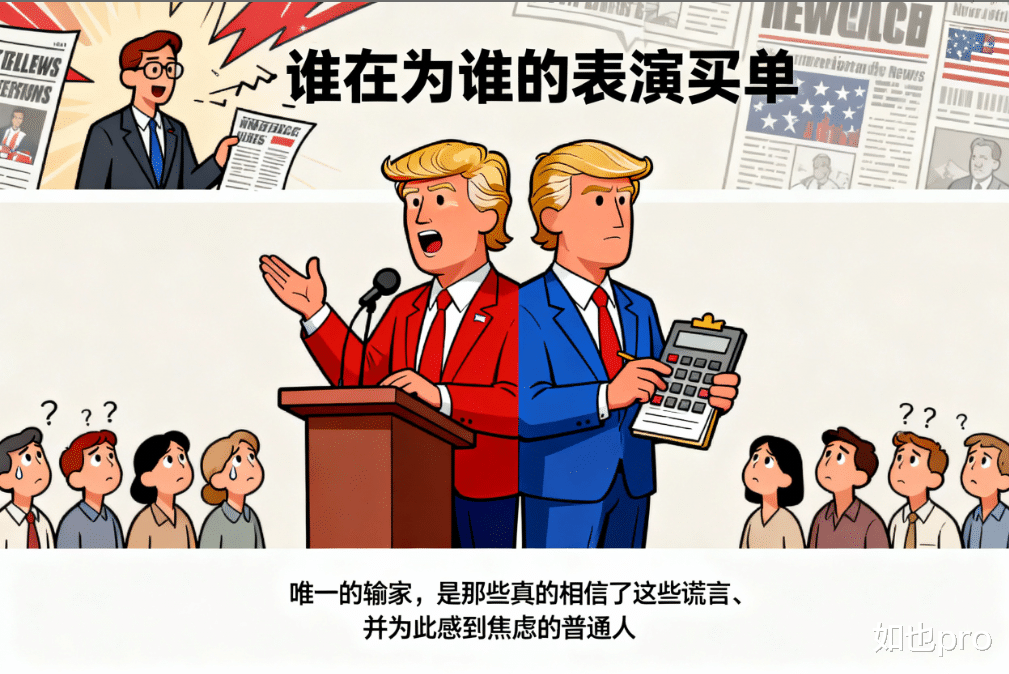

最后,我们还得回答一个更本质的问题:为什么美国的舆论场和产业链,可以如此分裂地运转?

因为在美国的政治生态里,舆论场的目标是选票,产业链的目标是利润,两者早就不在一个频道上了。

政客需要的是能激发选民情绪的敌人,媒体需要的是能带来流量的冲突,而企业需要的是能维持运转的原料。

所以他们可以各取所需,互不干扰。

舆论场继续制造恐慌,产业链继续采购原料,选民继续被蒙在鼓里。

唯一的输家,是那些真的相信了这些谎言、并为此感到焦虑的普通人。

而对于我们这些旁观者来说,这个荒诞的案例至少提供了一个清晰的启示:

当舆论在说威胁,产业在说真香时,真相往往藏在后者。

#中美关系 #可持续航空燃料 #地沟油 #产业链 #国际贸易 #能源转型 #废弃食用油

【📚 参考消息】

路透社 - 《Trump targets China cooking oil trade - but sales were already tanking》(2025年10月15日)

财新网 - 《中国废弃油脂出口持续增长 全球航空用油“减碳”推高需求》

光明网 - 《光明网评论员:限制“地沟油”出口也是发展绿色经济》

观察者网 - 《中国不买美国大豆,特朗普急了:或暂停食用油进口》