2025 年 6 月,“扁担女孩” 刘燕意外走红。当她用扁担挑着行李回家的视频在网络上疯传,人们不禁追问:这个普通女孩,究竟踩中了中国文化里哪些不为人知的隐形规则?

01高考结束后,广西桂林灌阳县的乡间小路上,一个瘦弱身影用扁担挑着被褥行李的画面,意外戳中了全网的泪点。这场 “素人爆火” 的速度超出所有人预料。抖音相关话题持续霸榜,新华社、人民日报等主流媒体相继报道。

但更令人意外的是刘燕的反应。面对网友众筹的百万资助,她婉拒时只说 “未来的路得自己走”;发现仿冒账号借她名义敛财,她第一时间通过学校声明 “从未注册社交媒体”;这个暑假,她在县城餐馆做着时薪 12 元的兼职,计划摆摊卖凉粉攒学费。

当城市考生在父母陪伴下奔赴毕业旅行时,刘燕以扁担挑行李的朴素场景,成为短视频平台的 “反套路爆款”。而这根扁担之所以能撬动公众情绪,本质是它精准踩中了中国文化中的三个隐形规则。

02在刘燕的视频评论区,高赞留言总是带着乡愁:“这让我想起爷爷挑着谷子送我上学的早晨。”

一根扁担之所以戳中千万人,因为它是农耕文明留给人们的信物。它不仅是挑运重物的工具,更承载着 “肩挑家庭” 的责任与信念。这种信念与《背影》里父亲翻过月台的身影异曲同工,成为民族记忆中的永恒画面。

刘燕挑担的样子,无意间复刻了这种刻在基因里的记忆。她挑起的不只是行李,更是 “自己动手,丰衣足食” 的老理儿,是都市人渐渐遗忘的吃苦精神。这种共鸣背后,藏着现代教育的尴尬。当城市家长用豪车接送孩子、连书包都舍不得让背时,刘燕的扁担成了一面镜子。

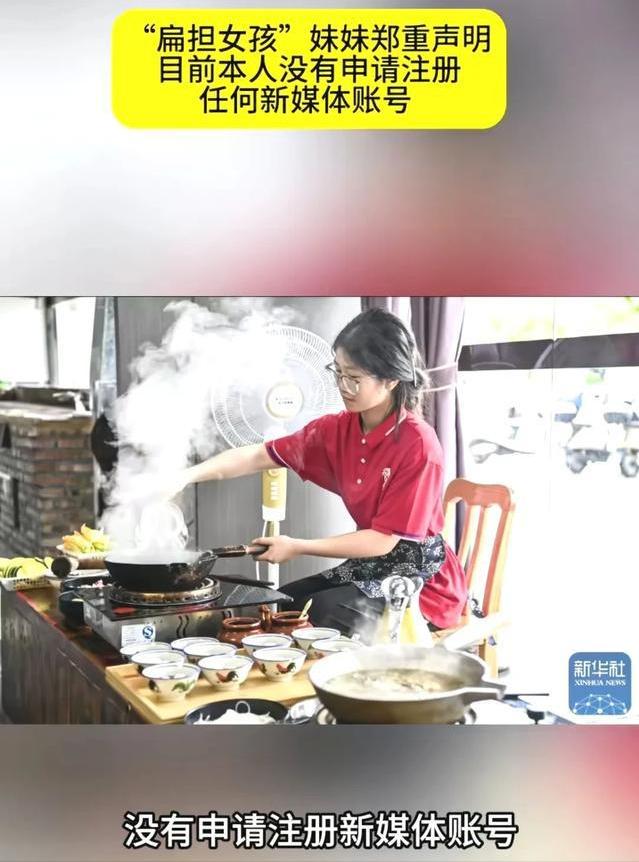

在灌阳农村,像她这样步行几公里上学、带着馒头当午饭的孩子占六成,可在城市却成了新闻。有网友感叹:“我们小时候都这么过来的,怎么现在反而成了稀奇事?” 这种 “本该如此” 却成为了新闻,恰恰暴露了城市教育对 “生活能力” 的忽视。

此外,刘燕在学业与家庭责任间的从容,恰似扁担两端的微妙平衡。她没有因贫困放弃高考,也没有因走红迷失自我,这种 “不卑不亢” 的姿态,暗合了传统文化对 “君子人格” 的期许。而女孩的农村背景与高考场景结合,则恰恰对应了 “寒门贵子” 的经典叙事。

03在她的个人陈述里,“爸爸在广东打工,哥哥供学费,妈妈务农” 的家庭背景,与 “报考师范专业、想当乡村教师” 的理想,构成了标准的 “逆境成才” 剧本。从 “凿壁偷光” 到 “悬梁刺股”,苦难历来被视为人格淬炼的必经之路。

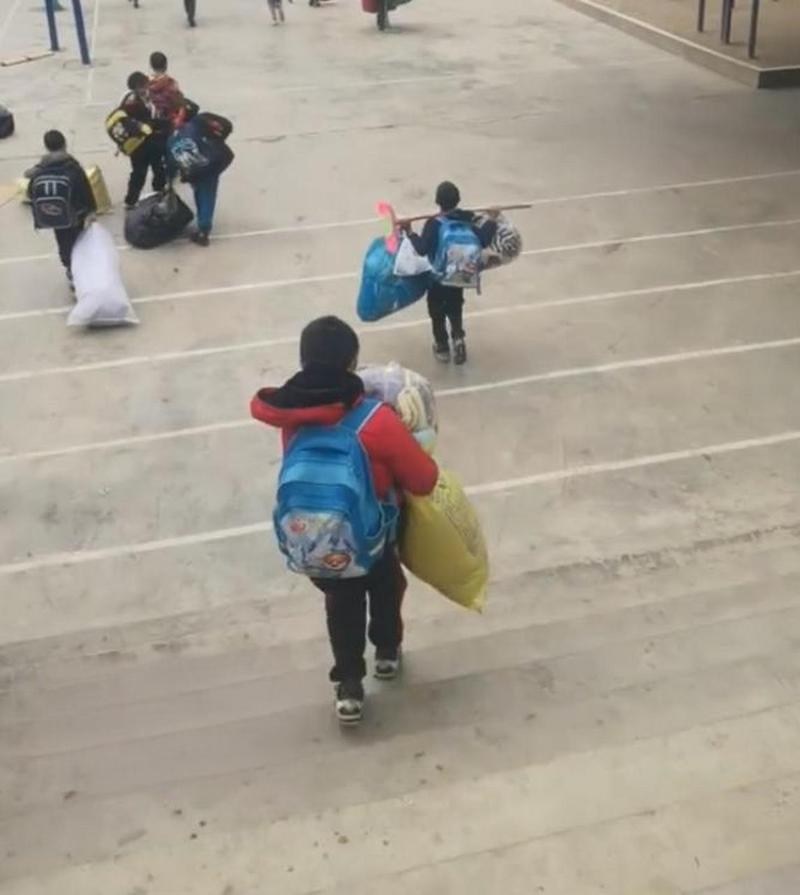

但刘燕的独特之处在于,她拒绝将苦难 “悲情化”。当网友提议 “众筹帮她交学费” 时,她的回应是 “希望爱心给更需要的人”;面对媒体追问 “是否觉得辛苦”,她只说 “过得挺充实”。这种 “不消费苦难” 的清醒,让她不同于传统叙事中的 “卖惨博同情”,转而塑造了 “尊严奋斗” 的形象。白岩松评价她 “担起责任时的从容坚定,比任何鸡汤都有力量”。

而当武汉大学退休教授罗老师提出资助时,她的婉拒理由 “想靠自己”,也被解读为 “对‘躺平’的无声反驳”。刘燕拒绝将贫困作为道德筹码,反而用劳动换取尊严,这种 “去悲情化” 的奋斗姿态,进一步强化了她的 “脚踏实地”。当刘燕的奋斗姿态触动公众时,关于 “懂事” 的讨论也此起彼伏。

04

短视频中,她的扁担与城市考生的 “鲜花送考” 形成强烈对比,成为家长们眼中 “别人家孩子” 的具象。现在很多城里孩子上学被家长车接车送,书包都不用自己背。但女孩自己挑着行李去高考,还打算暑假打工,这让老一辈看到了 “早当家” 的传统。

在家长们眼中,她既有吃苦耐劳、独立自主的品质,又有积极向上、努力求学的态度,是典型的 “别人家的孩子”,这种 “懂事” 刚好触动了家长们的内心。与一些城市孩子在家长过度保护下缺乏生活自理能力相比,刘燕展现出了强大的生活能力和责任担当。

她没有因为家庭贫困而自怨自艾,反而将贫困视为生活的磨砺,用自己的双手去创造未来,这种精神正是家长们希望自己孩子能够拥有的。她的存在就像一个榜样,为家长们提供了教育子女的模板,也让社会看到新时代青少年应有的模样。

综上,这种现象级传播本质上踩中了中国文化中三个隐形规则:一是农耕文明 “自力更生” 的文化底蕴,二是淳朴民众 “脚踏实地” 的奋斗姿态,三是自古以来家长对孩子 “懂事” 的心理预期。除此之外,短视频算法机制和主流媒体的介入,更从传播技术与社会话语层面,将个体行为催化为现象级文化事件。

05短视频平台的推荐机制,也加速了这场文化共鸣。当满屏都是 “旗袍送考”“向日葵祝福” 的仪式化内容时,刘燕的 “素人叙事” 因强烈反差成为 “反套路爆款”。在滤镜泛滥的时代,一根未经修饰的扁担反而成了最稀缺的内容。算法正是抓住了公众对 “真实感” 的渴求。

与此同时,主流媒体的报道让这件事的意义变得更加深远。人民日报用 “没有鲜花,却走得很稳” 的标题,把一个普通女孩的故事变成了 “中国奋斗者” 的缩影;新华社则赞扬她 “用双手打拼” 的实在劲儿,这正是 “脚踏实地才能走出未来” 的鲜活示例。而当刘燕说 “想带父母去看看外面的世界” 时,这种个人梦想,也和国家发展的大目标不谋而合。

刘燕用一根扁担提醒我们:在技术狂奔、物质丰裕的今天,“脚踏实地” 的生存智慧依然具有震撼人心的力量。

但当我们为 “扁担精神” 热泪盈眶时,更该思考:为什么一个高中生独立挑行李会成为新闻?当城市家长还在纠结 “要不要替孩子背书包” 时,农村孩子早已用扁担扛起家庭责任。在为扁担女孩的故事感动时,更应记住:让 “脚踏实地” 成为刻进骨子里的习惯,远比一时感动更有分量。