很多人提起固碳减碳,第一反应都是保护森林、多种树木。但你可能不知道,地球上最大的活跃碳库根本不是陆地森林,而是我们每天能看到或看不到的海洋。它安安静静待在那里,默默帮地球调节气候,比任何人工手段都更持久、更高效。

要分清海洋碳汇(咱们常叫它蓝碳)和森林碳汇(绿碳)的差别,不用复杂表格也能说清楚。单说碳储量,海洋装了地球约93%的二氧化碳,是陆地碳库的20倍、大气碳库的50倍,森林的储量和它比起来差了不少。再看固碳效率,红树林、海草床这些滨海区域,单位面积固碳能力通常是森林的10倍以上。

封存周期呢,森林里的碳受树木寿命、火灾、砍伐影响,存不了太久,可海洋能把碳送到深海,或者变成惰性有机碳,一存就是几百年、几千年。机制上也不一样,森林主要靠植物光合作用,海洋却有好几手办法,物理溶解、生物沉降、微生物转化,贝类珊瑚造壳都能参与,生态系统和带来的好处也各有侧重,海洋能护海岸、养渔业,森林则擅长保水土、净空气。

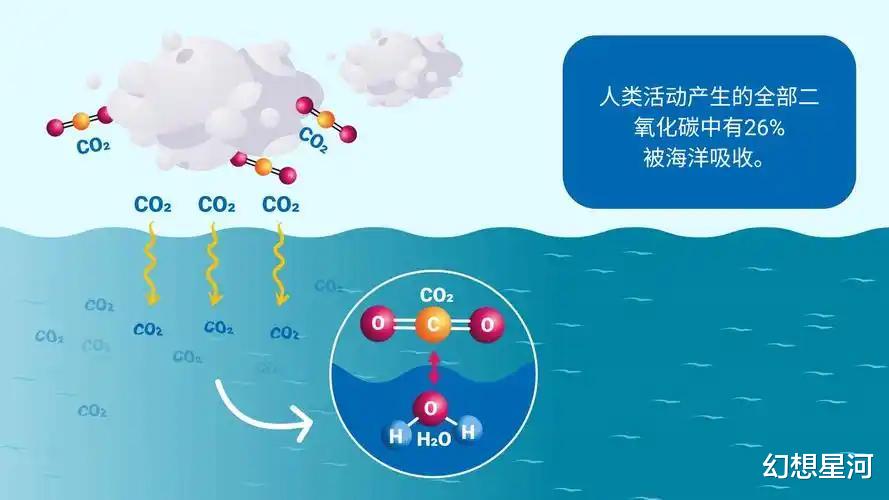

到底什么是蓝碳呢?简单说,就是海洋和滨海生态系统吸收、固定、储存大气里二氧化碳的过程。它能成为地球的碳管家,全靠一套套巧妙的储碳机制。

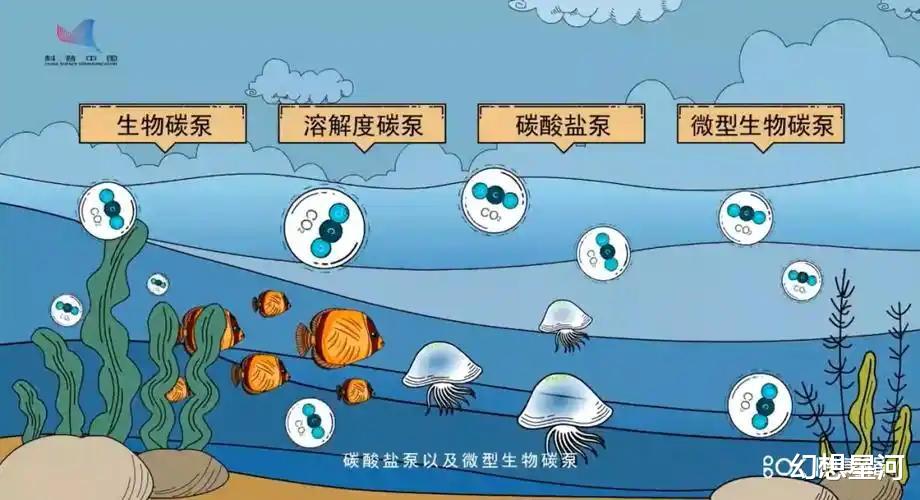

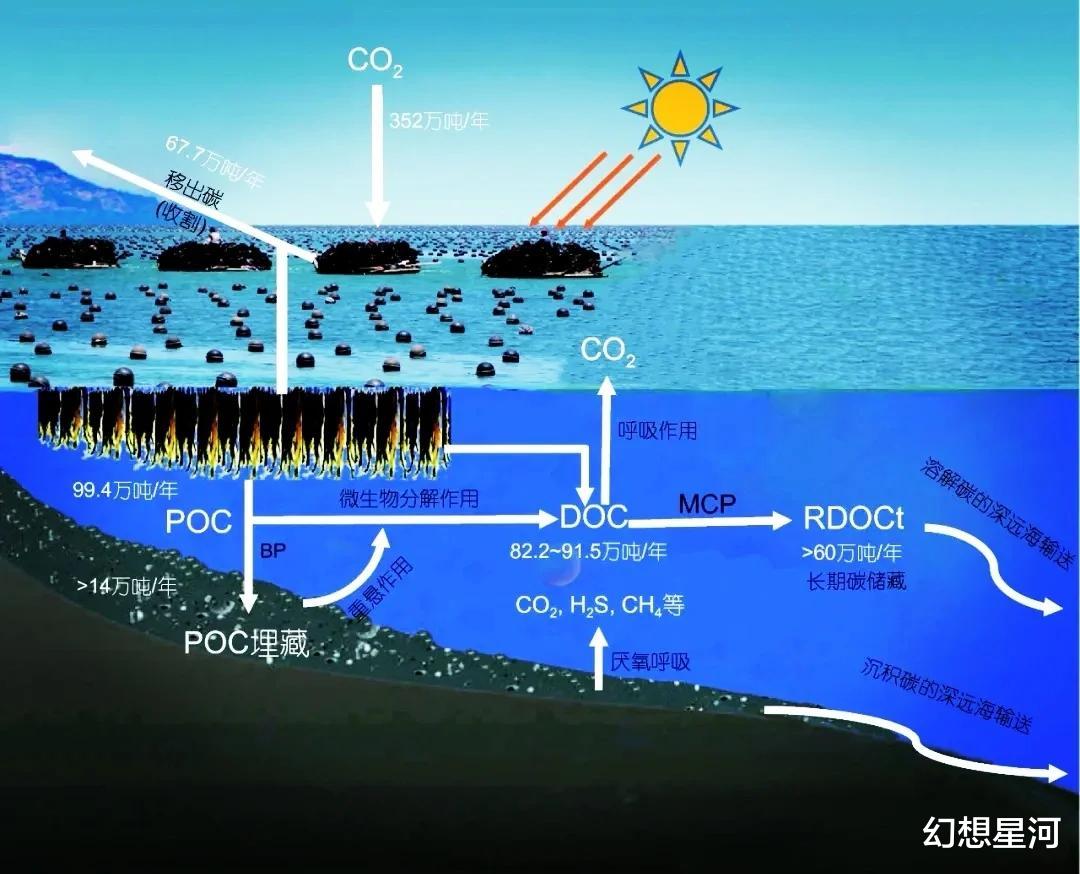

先看物理层面的溶解度泵,二氧化碳能直接融进海水里,再跟着海洋环流被送到深海封存,不用依赖任何生物,是最直接的储碳方式。生物层面就更有意思了,有咱们能理解的生物泵,还有中国科学家焦念志院士提出的微型生物碳泵。生物泵靠的是海洋表层的浮游植物,它们像海里的小草,靠光合作用抓二氧化碳,等它们死亡,一部分有机碳会慢慢沉到深海,长期锁在那里。

微型生物碳泵则是隐形帮手,海里的微小生物能把容易分解的活性有机碳,变成很难分解的惰性溶解有机碳,这种碳能在海水中存几千年,不会轻易回到大气,美国科学杂志都称它是巨大碳库的隐形推手,有了它,海洋还能变成气候变化的双向调节器。另外,碳酸盐泵,贝类、珊瑚这些生物会造碳酸钙外壳或骨骼,过程中虽会放一点二氧化碳,但形成的碳酸盐沉积物能长期存碳,也算为储碳出了力。

为什么现在越来越多人关注蓝碳?并非跟风,是它的作用实在离不开。首先它是应对气候变化的天然帮手,每年能清除全球30%以上人为排放的二氧化碳,这个能力是陆地森林比不了的。它带来的好处不只是固碳,健康的红树林、海草床,能挡住海浪侵蚀海岸,能给海洋生物提供家,还能支撑渔业生产,一套生态系统,多种好处。稳定性亦是优势,尤其是深海区域,碳能存上千年,比森林的短期储存更靠谱,能长期帮着降低大气里的二氧化碳浓度。

可再厉害的碳管家,也扛不住各种威胁。海洋酸化是当下的大问题,吸收太多二氧化碳后,海水pH值下降,引发酸化。这会腐蚀贝类、甲壳类、珊瑚等钙质生物的外壳和骨骼,它们活不好,海洋生态链就会断,固碳能力自然跟着降。全球变暖也在拖后腿,海水温度一升,吸收二氧化碳的效率就会变低。人类自己的活动,沿海开发、塑料污染、污水乱排、过度捕捞,把红树林、海草床这些关键的蓝碳生态系统破坏得厉害。从20世纪70年代到现在,全球红树林面积少了约40%,潮汐沼泽更是少了60%,看着都让人揪心。

好在现在全球都在想办法保护蓝碳,中国的科学家和机构还拿出了不少接地气的创新方案。最基础也最关键的,是保护好现有的红树林、海草床、盐沼,同时主动修复受损的生态系统,让这些固碳宝地慢慢恢复活力,还有人想到了发展碳汇渔业,科学养殖贝类、藻类,贝类靠造壳固碳,藻类靠自身机体存碳,更妙的是,大型海藻能减少牛这类反刍动物的甲烷排放。

要知道甲烷是比二氧化碳强效得多的温室气体,于是科学家提出了东部养藻,西部喂牛的思路,把产业链和固碳减碳结合起来,除此之外,陆海统筹也很重要,减少陆地化肥使用、控制污水排放,能缓解近海富营养化和酸化,给海洋减负。中国还发起了海洋负排放(ONCE)国际大科学计划,一边探索安全有效的海洋增汇技术,一边推动建立国际标准,让蓝碳保护更有章法。

其实咱们守护地球气候,不用总把目光只放在陆地上。海洋这个沉默的碳管家,有着比森林更强的固碳力量,也维系着海洋生物的生存、人类的沿海生活。保护它、增强它的能力,不只是应对气候变化的选择,更是守护我们自己未来的必经之路。