1917年的北平,初春的风还裹着料峭寒意,北京大学的课堂里却炸开了锅。

讲台前站着个穿藏青缎面长袍、留着油亮长辫的男人,指尖夹着支雪茄,慢悠悠吐出烟圈,开口便是流利的拉丁语:

“《荷马史诗》里的英雄气概,不及《论语》‘仁者爱人’三字温暖。”

底下穿西装、剪短发的学生们窃笑,有人故意指着他的辫子喊:“辜先生,都民国了,您这辫子怎么还不剪?”

男人抬眼,目光像淬了光的钢针,却笑着反问:

“我这辫子在头上,看得见;你们的辫子在心里,看不见——要剪,该先剪哪条?”

满堂哗然。

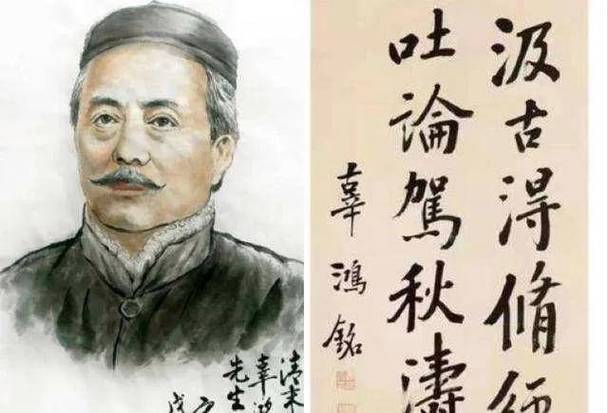

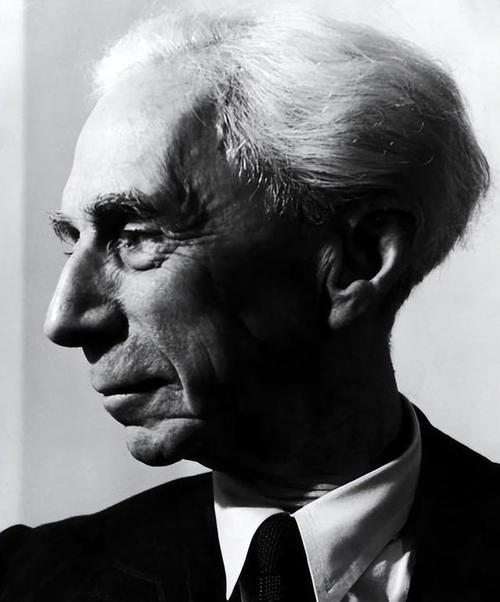

这便是辜鸿铭,一个被时人称作“怪物”的人:

生在南洋,学在西洋,仕在北洋,却偏要做“东方古教的捍卫者”;

精通英、法、德、拉丁等九种种语言,能把《论语》译成西方经典,却执着于留辫子、赞小脚;

骂过袁世凯,怼过胡适,却在抗战时宁死不替日本人站台。

他的一生,像一团缠满丝线的乱麻,每一根都透着矛盾,却又每一根都闪着独属于那个时代的光芒。

1857年,辜鸿铭出生在马来亚槟榔屿的一个橡胶园里。

他的父亲是福建移民,在英国商人布朗的园子里做总管;

母亲是葡萄牙人,皮肤白皙,会说四国语言。

打小起,他就活在两种文化的拉扯里:

早上跟着母亲念葡萄牙语的《圣经》,晚上听父亲讲《三国演义》里的忠义故事;

白人小孩嘲笑他“黄皮肤的异教徒”,华人同乡又觉得他“长着洋人的眼睛”。

十岁那年,布朗夫妇要回英国,临走前问辜鸿铭的父亲:“能不能把这孩子交给我们?我们会让他接受最好的教育。”

父亲摸着他的头,只说了一句话:

“可以教他学洋人的学问,但不能让他忘了自己是中国人。”

这句话,像一粒种子,埋在了辜鸿铭的心里,后来长成了他一生都没挪过的根。

在英国的日子,辜鸿铭成了“最拼命的学生”。

布朗先生为了让他打好基础,把他送到苏格兰乡下的牧师家,规定“每天只能说拉丁语,否则就不许吃饭”。

起初他饿得头晕眼花,却硬撑着把《荷马史诗》抄在纸上,走在路上都念念有词。

十五岁时,他考入爱丁堡大学,师从著名历史学家卡莱尔。

课堂上,他总能用流利的希腊语反驳教授的观点;

课后,他泡在图书馆里,把柏拉图、亚里士多德的著作翻得卷了边,还顺便学了德语、法语、意大利语——不是简单的会说,而是能读懂原著的哲学与诗歌。

二十三岁那年,辜鸿铭拿到了爱丁堡大学的文学硕士学位,又去德国莱比锡大学攻读哲学。

在欧洲的街头,他常穿着西装,却故意在领口别一枚中国结。

有次,几个德国学生嘲笑中国人“愚昧落后”,他当场用德语背诵康德的《纯粹理性批判》,末了冷笑:

“你们读自己国家的哲学,还要查词典;我一个中国人,背你们的经典却不用——到底谁落后?”

可越是在西方学得深,辜鸿铭心里的疑惑就越重:

西方的哲学讲逻辑、讲理性,却总在战争里互相残杀;

西方的文明讲自由、讲平等,却对殖民地的人民百般欺凌。

他在日记里写:

“他们说东方是野蛮的,可我看到的东方,有‘己所不欲,勿施于人’的宽容;他们说中国是落后的,可中国的百姓,哪怕穷到吃不上饭,也不会去抢邻居的东西。”

1880年,二十四岁的辜鸿铭带着满脑子的西方学问,登上了回国的轮船。

站在甲板上,看着越来越近的中国海岸线,他突然掏出剪刀,把西装的下摆剪了个口子。

不是胡闹,是他想告诉自己:从今天起,他要做个“中国人”,把西方的学问,用来守护东方的根。

幕府岁月:张之洞身边的“怪才”回国后的辜鸿铭,先去了广州,却发现自己像个“异类”:

穿西装的官员嫌他“太洋”,穿长袍的老儒又嫌他“太西”。

直到1885年,他经人推荐,见到了时任两广总督的张之洞,才算找到了“容身之处”。

第一次见面,张之洞穿着便服,手里拿着本《孟子》,劈头就问:

“你在西方读了那么多书,觉得咱们中国的学问,比西方差在哪里?”

辜鸿铭没急着回答,反而反问:

“大人觉得,西方的轮船大炮,能让百姓过上好日子吗?”

张之洞一愣,他接着说:

“西方的学问像‘器’,能让人变强;中国的学问像‘道’,能让人变好。没有‘道’的‘器’,只会变成杀人的刀——就像现在的欧洲,各国都有大炮,可百姓却在打仗里受苦。”

这番话,正好说到了张之洞的心坎里。

彼时的张之洞,正主张“中体西用”,既想学习西方的技术,又不想丢了儒家的根本。

他当即拍板:“你留下,做我的‘洋文案’,帮我办洋务,也帮我把中国的学问讲给西方人听。”

在张之洞幕府的二十年,是辜鸿铭“把西方学问装进中国套子”的二十年。

他帮张之洞创办汉阳铁厂,却在开工典礼上特意加了个“祭炉”仪式,说:

“铁厂是洋的,但办厂的人是中国的,得让祖先知道,咱们中国人也能造铁;”

他帮张之洞翻译外交文件,却坚持把“皇帝”译成“Emperor”,把“朝廷”译成“Imperial Court”,不许西方人用“China”随意指代中国,说:

“中国不是一个地名,是一个有五千年文明的国家,得让他们懂敬畏;”

他甚至还写了本《中国牛津运动故事》,把张之洞的洋务运动比作英国的牛津运动,告诉西方人:

中国的改革,不是要变成西方,而是要在自己的文化里长出新的力量。

可辜鸿铭的“怪”,也在这时候露了端倪。

他住着幕府的官舍,却非要在院子里种上南洋的椰子树,说“闻着椰子味,才想起自己的根”;

他吃西餐时,却要用筷子夹牛排,还说“用刀叉太凶,不像中国人的样子”;

最让人不解的是,他明明主张“男女平等”,却在娶了第一位妻子,福建姑娘陈淑姑后,又纳了个日本妾侍吉田贞子,还说:

“中国的家庭,就像一棵大树,丈夫是干,妻子是枝,妾是叶,少了谁都不行”。

有人劝张之洞:“辜鸿铭太怪,留着他会惹麻烦。”

张之洞却笑着说:

“他的怪,是因为他真——别人说‘中体西用’,是嘴上说说;他说‘中体西用’,是真的信,真的做。这样的人,比十个只会听话的官员都有用。”

北大讲坛:骂出来的“文化脊梁”1915年,辜鸿铭已经五十八岁了。

这一年,他收到了北京大学的聘书,请他去教英国文学和拉丁文。

彼时的北大,正是新文化运动的中心:

胡适喊着“文学改良”,

陈独秀写着《新青年》,

学生们剪着短发,讨论着“德先生”和“赛先生”,

没人瞧得上这个留着辫子的“老古董”。

第一天上课,辜鸿铭刚走进教室,就听见底下有人喊:

“辜先生,您这辫子是假的吧?故意来骗我们的?”

他没生气,反而把辫子解下来,放在讲台上,慢悠悠地说:

“这辫子是真的,我留了几十年,不是为了装样子,是为了告诉自己,我是中国人。你们剪了辫子,是因为觉得辫子不好看;可你们心里的辫子,是觉得中国的学问不好——这才是真的可悲。”

说完,他拿起粉笔,在黑板上写下一行拉丁文:“Veritas vos liberabit”(真理必叫你们得以自由),然后转头问学生:“你们知道这句话是谁说的吗?”有学生答“是耶稣”,他却摇头:

“不,这句话也是孔子想说的——孔子说‘朝闻道,夕死可矣’,和耶稣的话,不是一个意思吗?”

在北大的课堂上,辜鸿铭的课永远是最“热闹”的。

他讲莎士比亚,会突然停下来,说“哈姆雷特的犹豫,不如《论语》里‘当仁不让’来得痛快”;

他讲弥尔顿,会掏出《诗经》,说“‘关关雎鸠’的温柔,比《失乐园》的悲壮更有人情味”;

他甚至会让学生用中文翻译西方诗歌,要是译得太“洋”,他就会把作业本扔回去,说“你译的不是诗,是西方人的话,中国人的诗,得有‘月落乌啼霜满天’的味道”。

他不仅在课堂上“怼”学生,还敢在公开场合“骂”名人。

有次,胡适在北大演讲,说“要废除文言文,改用白话文”,辜鸿铭当场站起来反驳:

“胡先生说文言文没用,可你写白话文,用的还是汉字;你说儒家思想过时,可你吃饭用的筷子,还是中国人的筷子——你这是‘吃中国饭,砸中国碗’!”

胡适气得脸通红,却没法反驳。

辜鸿铭的学问太扎实,他能引用柏拉图的原文反驳西方哲学,也能背出《礼记》的句子捍卫儒家,连陈独秀都说:

“辜鸿铭是个怪物,但他的学问,比咱们这些喊着‘新文化’的人,要深得多。”

可辜鸿铭的“硬气”,不止在嘴上。

1919年五四运动爆发,学生们上街游行,北洋政府要北大校长蔡元培镇压。

蔡元培为难时,辜鸿铭主动站出来,说:

“学生们是为了国家好,凭什么镇压?要抓,先抓我这个留辫子的!”

他还亲自去街头,给学生们送水,说:

“你们年轻人,有血性,比我们这些老头子强。

但记住,爱国不是要把中国变成西方,是要让西方尊重中国。”

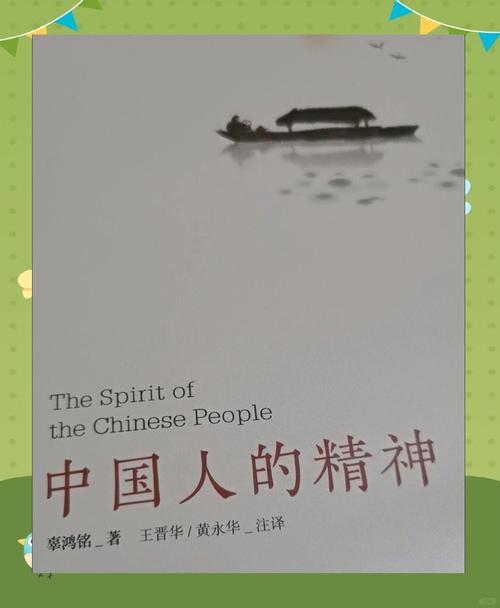

温良之辩:《中国人的精神》里的赤子心1921年,辜鸿铭的《中国人的精神》(又名《春秋大义》)在西方出版,一下子轰动了欧洲。

书里,他没有讲中国的四大发明,也没有讲科举制度,只说了一个词:“温良”。

他在书里写:“中国人的精神,不是聪明,不是勇敢,是温良。这种温良,不是懦弱,是像水一样的力量——能包容万物,却又不会被万物改变。西方的人,像火一样,烧得旺,却容易烧到别人;中国人,像水一样,流得慢,却能滋润每一寸土地。”

为了证明这句话,他举了自己的例子:

在英国时,有个白人老太太不小心摔了跤,他跑过去扶起来,老太太却骂他“黄皮肤的野蛮人”。

他没生气,反而帮老太太捡了掉在地上的篮子,说:“您骂我没关系,但篮子里的面包,要是摔碎了,您今天就没饭吃了。”

老太太愣了,后来专门去学校找他道歉。

这就是温良的力量,不是争输赢,是懂体谅。

他还在书里批评西方的“物质主义”:

“西方人总说中国人穷,可中国人穷的时候,不会去偷,不会去抢;西方人富的时候,却会为了钱打仗。中国人的幸福,不是有多少房子、多少银子,是家人平安,邻里和睦——这种幸福,西方的机器造不出来。”

这本书在西方卖得极好,法国作家罗曼·罗兰读了之后,特意给辜鸿铭写信:

“您让我知道,东方不是野蛮的,中国不是落后的。你们有比西方更珍贵的东西,那就是对人的尊重。”

英国哲学家罗素来中国访问时,专门去拜访辜鸿铭,说:

“我来中国,是想学习你们的哲学,而您,是最好的老师。”

可在国内,这本书却遭到了不少批评。

有人说他“美化封建制度”,有人说他“不懂现代文明”。

辜鸿铭却不在乎,他说:

“我写这本书,不是给中国人看的,是给西方人看的。我要让他们知道,中国有自己的文明,不需要跟着他们的脚步走;也是给中国人看的,我要让他们知道,咱们的文明,比他们的好,别自己先丢了。”

晚年的辜鸿铭,日子过得并不宽裕。

他辞去了北大的教职,靠给人翻译文章、演讲谋生。

有次,一个日本商人请他去演讲,给了他很多钱,却要他说“中国应该向日本学习”。辜鸿铭当场就把钱扔了回去,说:

“日本学的是中国的文化,现在却要中国学日本。你这是忘本,我不赚这种忘本的钱。”

1928年4月30日,辜鸿铭在北平的寓所里去世,享年七十一岁。

临终前,他让家人把自己的辫子梳好,穿上那件藏青缎面长袍,手里握着一本《论语》。他最后说的一句话是:

“别把我的书扔了,留给后来的人,让他们知道,中国人,曾经有过这样的精神。”

不被简化的“怪物”辜鸿铭死后,有人说他是“顽固不化的封建余孽”,有人说他是“学贯中西的文化大师”。

可他自己,或许从来没在意过这些标签。他只是一个活在矛盾里的赤子:

留着辫子,却懂九种西方语言;

捍卫儒家,却不排斥西方的好;

骂过新文化,却在五四运动里保护学生;

娶了妾侍,却主张女性要读书识字。

他的一生,像一面镜子,照出了那个时代的迷茫与坚守:

当西方的潮水涌来,有人选择全盘接受,有人选择闭门不出,而辜鸿铭,却选择站在潮水里,一手抓着东方的根,一手举着西方的灯,想找到一条属于中国自己的路。

如今,再读《中国人的精神》,再想起那个留着辫子、在北大讲台上侃侃而谈的老人,我们或许能明白:

他的“怪”,不是落后,是清醒;

他的“守旧”,不是顽固,是坚守。

在这个越来越追求“同质化”的时代,辜鸿铭告诉我们:真正的文明,不是变成别人,而是守住自己,同时也懂得尊重别人。

就像他当年挂在书房里的那幅对联:

“生于南洋,学于西洋,婚于东洋,仕于北洋;

精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等语言,获十三个博士学位。”

横批只有两个字:“中国人”。